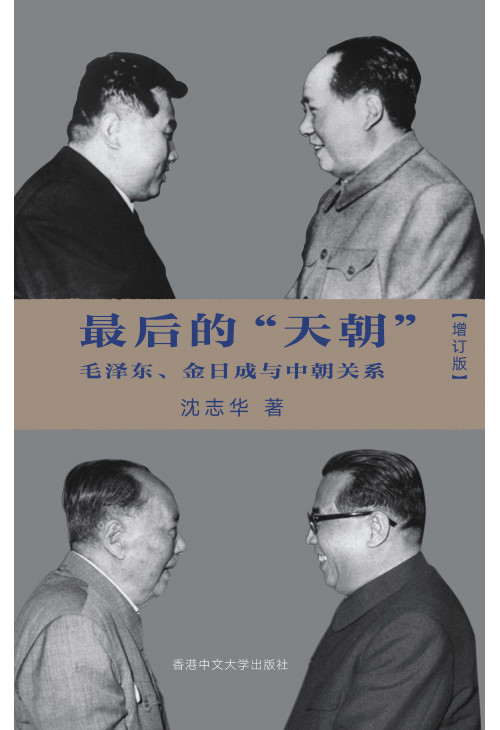

松岛:评沈志华《最后的天朝——毛泽东、金日成与中朝关系》(下)

《最后的「天朝」》一书最具颠覆性的成就,在于它透过对关键历史节点的细腻重构,彻底改写了中朝关系史的传统叙事。在本书问世之前,关于这段历史的论述往往被简化为一条线性、和谐的曲线,即从战争中的「并肩战斗」到建设时期的「无私援助」。沈志华教授则以其精湛的史料考证功夫,将这条平滑的曲线还原为一幅充满了断裂、冲突与戏剧性转折的真实图景。他聚焦于几个决定两国关系走向的关键时刻,揭示了在「同志加兄弟」的公开话语背后,双方在国家利益、战略目标乃至领袖个人意志层面上的深刻分歧与激烈博弈。

一、战争中的「同床异梦」:同盟内部的龃龉与角力

传统叙事往往将韩战描绘成中朝两国团结对敌的典范,而本书则将研究的重心超越了战争起源的争论,深入到战争过程之中,细致入微地剖析了同盟内部的深层矛盾。这种矛盾首先体现在军事指挥权的归属上。当中国人民志愿军以「抗美援朝、保家卫国」之名跨过鸭绿江时,一个棘手的问题随之而来:这支数十万的大军,究竟应该由谁来指挥?

本书透过对彭德怀发回北京的电报、毛泽东与史达林的往来电文,以及苏联驻朝军事顾问的报告等多方材料的梳理,清晰地再现了指挥权之争的激烈程度。金日成作为朝鲜民主主义人民共和国的最高领导人,自然希望将所有在其领土上作战的军队都置于自己的统一指挥之下。然而,对于身经百战、刚刚赢得中国内战的中共领导层,特别是对于前线总指挥彭德怀而言,将自己精锐部队的命运交由一位在他们看来缺乏大规模现代战争经验的年轻领袖手中,是绝不可接受的。本书生动地描写了彭德怀在初抵朝鲜后,目睹人民军的溃败状况与指挥混乱后所感到的震惊与忧虑,这种亲身感受更坚定了他必须掌握实际指挥权的决心。

这场争执的最终裁决者,是远在莫斯科的史达林。沈教授精确地指出,正是在史达林的干预下,「中朝联合司令部」才得以成立,并明确由彭德怀担任司令员兼政治委员。这一安排看似是「联合」,实则确立了中方在战场上的主导地位。这一过程深刻地揭示了:所谓的「兄弟同盟」,其内部权力结构从一开始就是不平等的,其运作的仲裁权,最终掌握在更高级别的「老大哥」——史达林手中。这也为金日成日后对中国的复杂心态,埋下了第一颗猜忌的种子。

其次,矛盾体现在战略目标的分歧上。第三次战役后,中朝联军成功突破三八线,再度占领汉城,战争形势似乎一片大好。在此刻,是继续向南追击、将美军彻底赶出朝鲜半岛,还是适时停止进攻、巩固战线并争取有利的谈判地位,成为摆在同盟面前的重大战略抉择。本书细腻地分辨了各方的不同考量:金日成和部分苏联顾问受到胜利的鼓舞,力主「趁热打铁」,一鼓作气实现国家统一;而毛泽东和身处前线的彭德怀,则从更为宏观和务实的角度出发,清醒地认识到志愿军的后勤补给线已经延伸至极限,部队极度疲惫,而敌人并非溃败只是战略性撤退。他们主张全军停止进攻,进行大规模的休整,为下一阶段的作战做准备。

这场关于战争节奏的争论,最终以毛泽东出于更广泛的政治考量(如避免给予美国扩大战争的口实),在一定程度上迁就了金日成的意见而告终。然而,随后战争的发展证明了彭德怀判断的准确性。联合国军利用中朝联军战线过长、补给困难的弱点,迅速发动反击,给予志愿军重大损失。这段历史的重构,不仅展示了中朝两军统帅在战略判断上的差异,更凸显了战争决策中,军事理性与政治热情之间的永恒张力。

最后,在漫长的停战谈判过程中,特别是在最为棘手的战俘问题上,中朝之间的利益分歧达到了顶点。对于中国而言,坚持「全部遣返」战俘的原则,不仅是意识形态的需要(不能承认社会主义国家的士兵会「背叛」祖国),更是国际政治斗争的焦点,是向上甘岭一样的「战场」。毛泽东决心要在这个问题上与美国斗争到底,以展现新中国的坚定立场。然而,对于金日成而言,战争已经给他的国家带来了毁灭性的破坏,早日实现停战、开始战后重建,才是最为迫切的现实需要。无休止的谈判僵局,意味着美国空军日复一日的「绞杀战」将继续摧毁朝鲜北方的工业基础与城市设施。因此,平壤方面多次表现出希望在战俘问题上做出妥协、尽快达成协议的倾向。本书透过苏联档案,揭示了金日成曾向莫斯科抱怨北京在谈判中的僵硬立场。这场围绕停战的内部角力,最终仍是以史达林支持毛泽东的立场、金日成被迫接受而告终。这再次证明了,在同盟关系中,当「小弟」的现实利益与「大哥」的战略原则发生冲突时,前者只能做出牺牲。

二、从干预到扶植:1956-1958 年的戏剧性转折

如果说韩战期间的矛盾尚可归因于战场的瞬息万变,那么 1956 年至 1958 年间中朝关系的戏剧性转折,则更深刻地揭示了两国关系的本质。沈教授将 1956 年「八月事件」至 1958 年志愿军全面撤军视为一个完整的历史单元,其间的跌宕起伏,完美地诠释了毛泽东「天朝」心态的复杂运作。

「八月事件」的爆发,源于苏共二十大后「非史达林化」的浪潮。金日成试图利用这一时机,彻底清洗党内以崔昌益、朴昌玉等人为首的「延安派」和「苏联派」干部,以巩固个人权力。本书最精彩的篇章之一,便是透过多方档案,重现了中苏两党联手干预朝鲜内政的惊险过程。当延安派干部逃亡中国,向北京求援时,毛泽东的愤怒被点燃了。他所愤怒的,不仅仅是金日成对亲华干部的清洗,更是这种行为对中共在兄弟党中权威的公然挑战。于是,我们看到了一场国际共运史上罕见的场景:中共中央与苏共中央紧急磋商后,由米高扬和彭德怀率领联合代表团,星夜飞赴平壤,以近乎「兴师问罪」的姿态,迫使金日成召开中央全会,撤销原先的决议,恢复被开除者的职务和党籍。这一事件,将中朝关系的紧张与互不信任推向了顶点,金日成在强压之下所做的检讨,无疑是其政治生涯中的一大耻辱。

然而,正当人们以为中朝关系将就此陷入冰点时,毛泽东却做出了一个令所有人,包括史达林之后的苏联领导人都始料未及的战略转向。在干预成功、保住了延安派之后不久,毛泽东不仅迅速改变立场,不再庇护这些他刚刚「拯救」的干部,反而以前所未有的决心,做出了中国人民志愿军从朝鲜全面撤军的决定。这一决定于 1958 年完成,从根本上移除了悬在金日成头上的「达摩克利斯之剑」。

沈教授深刻地指出,这一看似矛盾的行为背后,是毛泽东更为宏大的战略考量。1956 年的波匈事件,暴露了苏联在处理与东欧国家关系上的僵硬与霸道,赫鲁晓夫的威信受到重创。毛泽东敏锐地捕捉到了这一时机,试图以一种与苏联截然不同的方式——即尊重兄弟党的独立自主——来争夺社会主义阵营的道义领导权。他对金日成的态度,从严厉的「干预」转向彻底的「放手」与「信任」,其潜台词是:你看,我与赫鲁晓夫是不同的,我才是真正遵循无产阶级国际主义原则的领导者。全面撤军,这一金日成梦寐以求却不敢奢望的礼物,成为毛泽东送给金日成,用以换取其在即将到来的中苏大分裂中站到自己一边的最高筹码。毛泽东成功了,他以牺牲「延安派」为代价,赢得了金日成的感激与暂时的忠诚,并为其在朝鲜国内建立起无可挑战的绝对权威,彻底铺平了道路。

三、中苏分裂下的「等距离外交」与中国的「怀柔」

进入 1960 年代,随着中苏论战的公开化,中朝关系进入了另一个更为复杂的阶段。金日成充分展现了其作为小国领导人的高超外交手腕,巧妙地利用中苏之间的尖锐矛盾,在北京和莫斯科之间搞起了「等距离外交」,实现了本国利益的最大化。本书的后续章节,详细描述了金日成如何在北京指责莫斯科为「修正主义」时附和几句,又在莫斯科提供援助时大谈「苏朝友谊」;如何从北京获得大量经济援助的同时,又从苏联那里取得了先进的军事技术。

面对金日成的「摇摆」,中国在此期间的反应,充分体现了毛泽东「怀柔」政策的极致。为了在与苏联的意识形态斗争中,保住朝鲜这唯一有分量的盟友,中国付出了巨大的、甚至不成比例的代价。本书透过档案资料,列举了这一时期中国对朝援助的惊人规模:从粮食、石油等战略物资,到整套的工业设备,几乎是有求必应。而这种「怀柔」的顶点,便是前文述及的,在 1962 年边界条约中做出的巨大领土让步。这段历史的叙述,让读者深刻地认识到,在冷战的特殊格局下,大国与小国的关系并非总是前者主导后者,小国同样可以利用大国之间的矛盾,获得巨大的战略空间与利益。而中国在此期间的对朝政策,与其说是基于平等的兄弟情谊,不如说是一种充满了焦虑与无奈的、为争夺盟友而不惜代价的单方面输血。

总而言之,沈志华教授透过对这几个关键历史节点的深入剖析与重构,将一幅远比传统叙事更为复杂、真实、也更具悲剧色彩的中朝关系画卷展现在我们面前。它告诉我们,这段历史并非一曲高亢的国际主义赞歌,而更像是一场充满了现实利益权衡、战略误判与领袖个人意志较量的复杂博弈。正是这种对历史复杂性的尊重与还原,构成了本书不可磨灭的学术价值。

沈志华教授的《最后的天朝》不仅是一部卓越的历史重构之作,其深刻的洞见更超越了其所研究的历史时期(1945-1976),为我们理解中朝关系的当代困境提供了不可或缺的历史镜鉴。本书所揭示的毛泽东时代中朝关系的结构性特征、内在矛盾及其演变轨迹,犹如一道深刻的烙印,持续影响着后毛泽东时代乃至今日北京与平壤之间的互动模式。从这个意义上说,本书不仅回答了“过去是怎样”的问题,更在很大程度上解释了“今天为什么是这样”的问题。

一、同盟性质的再定义:是“唇齿”还是“权宜”?

本书最核心的贡献之一,便是基于丰富的史实,对中朝同盟的性质进行了根本性的再定义。官方话语中“唇齿相依”的形容,暗示了一种天然的、有机的、命运与共的共生关系。然而,本书通过层层剥茧,向我们展示了这一同盟高度工具性(instrumental)与不对称(asymmetric)的本质。它并非建立在坚实的共同价值观或制度化契约之上,而更多是特定历史条件下,为应对共同威胁(主要是美国)而形成的权宜之计,其内在的凝聚力随着外部环境的变化而呈现出极大的不稳定性。

同盟的工具性体现在,无论是北京还是平壤,其政策的根本出发点始终是自身的国家利益与政权安全,而非抽象的“国际主义”原则。对毛泽东而言,出兵朝鲜的首要考量是中国自身的安全屏障与新生政权的巩固;在与苏联争夺领导权时,朝鲜则是其必须争取的政治筹码;在中美缓和后,朝鲜又成为其向美国展示对盟友“负责任”形象的道具。同样地,对金日成而言,无论是倒向苏联还是亲近中国,其最终目的都是为了获得最大的经济与军事援助,巩固自身在国内的统治地位,并为其统一朝鲜半岛的终极目标服务。当中国的路线符合其利益时,他便高唱“中朝友谊”;当中国的行为(如与美国接触)可能损害其利益时,他便毫不犹豫地表达不满甚至采取对抗姿态。这种纯粹的利益驱动,使得同盟关系缺乏深厚的互信基础,充满了机会主义色彩。

同盟的不对称性则更为复杂。在军事和经济层面,这种不对称是显而易见的:朝鲜在战争中及战后重建时期,高度依赖中国的军事保护与经济输血。离开了中国的援助,金日成政权的生存本身都成问题。然而,在政治层面,尤其是在中苏分裂的背景下,这种不对称关系却发生了奇特的逆转。作为一个在中苏两个“大哥”之间求生存的小国,朝鲜反而获得了巨大的自主性乃至对中国的反向制约能力(leverage)。金日成深谙此道,他巧妙地利用了北京对失去其支持的恐惧,不断地提出各种要求,而急于在与莫斯科的斗争中证明自己是更合格“领袖”的毛泽东,往往只能选择满足。这就形成了本书所揭示的“尾巴摇狗”现象:在许多问题上,并非大国中国在主导小国朝鲜,反而是朝鲜的需求与立场,在很大程度上牵制甚至塑造了中国的对朝政策。

若将中朝同盟与冷战时期美国与其亚洲盟友(如中华民国在台湾、韩国)的关系进行比较,其结构性差异便一目了然。美式同盟体系,虽然同样存在不平等,但其基础是明确的《共同防御条约》,拥有制度化的协商机制(如年度军事会谈)和一体化的军事指挥体系(如驻韩美军司令部)。这种制度化的框架,为盟友之间的行为提供了一定的可预测性与约束力。相比之下,中朝同盟则高度非制度化和个人化。维系同盟的,并非具有法律约束力的条约(《中朝友好合作互助条约》的象征意义远大于实际约束力),而是毛泽东与金日成之间的个人关系、意识形态话语的不断重申以及非正式的承诺。这种以领袖个人关系为核心的同盟模式,稳定性极差,极易受到领袖个人情绪、健康状况乃至代际更迭的影响,其内在的脆弱性与不可预测性远高于制度化的同盟。

二、改革开放与同盟基础的瓦解

本书的“尾声”部分,画龙点睛地指出了毛泽东去世后,特别是邓小平时代开启的改革开放,如何从根本上动摇了中朝同盟赖以存在的几大支柱。毛时代的中朝同盟,其基础可以概括为四个方面:共同的敌人(以美国为首的帝国主义)、共同的意识形态(斗争哲学与世界革命)、相似的经济体制(计划经济)以及领袖间的特殊关系。邓小平的改革开放,则在每一个层面上都对这些基础进行了颠覆性的解构。

首先是外交战略的根本转向。1978 年中共十一届三中全会后,中国的工作重心从“阶级斗争”全面转向以“经济建设为中心”。为了创造一个和平稳定的外部环境以服务于国内的现代化建设,邓小平领导下的中国奉行独立自主的和平外交政策,其核心是从“一条线”(联合一切力量反苏)转向全方位的务实外交。中美关系的正常化与深入发展,成为中国对外开放最重要的战略依托。这意味着,中朝同盟的基石——共同对抗美国——已经不复存在。对中国而言,美国从敌人变成了重要的合作伙伴;而对朝鲜而言,美国依然是其政权的头号威胁。这种战略目标上的根本背离,使得同盟失去了最核心的凝聚力。

其次是意识形态的彻底分离。毛时代的中国与朝鲜,共享着一套以阶级斗争、继续革命为核心的意识形态话语体系。然而,邓小平推动的改革,其本质是一场思想解放运动,旨在摆脱僵化的教条主义束缚。从“实践是检验真理的唯一标准”的大讨论,到“社会主义初级阶段”理论的提出,再到“社会主义也可以搞市场经济”的论断,中国在意识形态上与传统的斯大林 - 毛泽东模式渐行渐远。与此同时,朝鲜则在“主体思想”的旗帜下,将个人崇拜与高度集权的政治体制推向了极致。两国的意识形态鸿沟日益扩大,曾经的“同志”在思想上已然成为“异类”。曾经能够凝聚双方的意识形态话语,如今反而成为彼此隔阂与猜忌的来源。

再次是经济体制的南辕北辙。毛时代的计划经济体制,使得中国对朝鲜的援助可以轻易地通过国家指令来完成,经济的逻辑完全服务于政治的需要。而改革开放则意味着中国逐步引入市场机制,企业的经营开始以利润为导向,国家的经济决策也必须更多地考虑成本与效益。在这种情况下,过去那种不计成本的“输血式”援助变得难以为继。更重要的是,随着中国对外开放的大门越开越大,特别是与韩国的经贸往来从无到有、从小到大,朝鲜在中国经济版图中的地位发生了根本性的变化。本书结尾部分的数据触目惊心:到 1990 年代初,中韩贸易额已数十倍于中朝贸易额。韩国的资金、技术与市场,对于正在进行现代化建设的中国而言,其吸引力远非封闭落后的朝鲜所能比拟。经济基础的变迁,最终决定了上层建筑的调整。

最后,中韩建交的实现,则为这段名存实亡的同盟关系,敲响了最后的丧钟。1992 年,北京在平壤的强烈反对与不满之下,毅然与首尔建立了外交关系。这一决策,标志着中国对朝鲜半岛政策的根本性转变:从过去只承认平壤为唯一合法政府的“一边倒”政策,转向务实的“双重承认”政策。对朝鲜而言,这无异于一种“背叛”,它不仅使其在与南方的外交竞争中彻底失利,更从根本上瓦解了其所依赖的地缘政治格局。中韩建交,是中朝同盟基础全面瓦解的最终结果,也是其形式上走向终结的开始。

《最后的天朝》作为一部严谨的史学著作,其价值不仅在于还原历史,更在于为我们理解当下提供了深刻的启示。时至今日,中朝关系依然是中国外交中最棘手、最敏感的议题之一,而本书所揭示的许多历史根源,至今仍在深刻地影响着两国关系。

首先,本书揭示了中朝之间深层的结构性互不信任。这种不信任,源于战争期间的指挥权之争,发展于 1956 年的政治干预,并在中苏分裂时期金日成的两面手法中达到顶峰。它是一种小国对大国“天朝”心态的警惕,与大国对小国“不听话”的烦恼的交织。理解了这种历史形成的互不信任,我们才能更深刻地把握,为何在今日的朝核问题上,尽管北京一再重申其维护半岛无核化的立场,平壤却始终对中国的真实意图抱持怀疑;而北京又为何对平壤屡次“不打招呼”就进行核试验的行为感到如此愤怒。

其次,本书剖析了援助与自主这对长期困扰中朝关系的根本矛盾。从毛泽东时代开始,中国就试图用慷慨的援助来换取朝鲜的政治追随,而朝鲜则在尽力争取援助的同时,又极力维护其“主体”地位,抗拒任何形式的“干涉”。这种模式一直延续至今。北京希望通过经济援助来“引导”平壤走向改革开放,而平壤则将接受援助视为理所当然,却坚决抵制任何可能危及其内部体制的“和平演变”。这种援助逻辑上的根本错位,使得中国的对朝政策时常陷入“花了钱却办不成事”的尴尬境地。

最后,本书以其翔实的史料和冷静的分析,雄辩地证明了一个颠扑不破的道理:国家关系最终必须以国家利益为基础,任何试图以意识形态或个人情感来扭曲或超越国家利益的外交实践,最终都将是不可持续的。毛泽东时代的中朝关系,正是这一规律的生动写照。当两国共同面临强大的外部威胁、意识形态高度一致时,同盟关系尚能维持;一旦外部环境变化,内部发展路径分岔,同盟的瓦解便成为必然。

2025 年 10 月 30 日上传