周拓:宪政与民主——读书报告之二十八(下)

文章随后的两节非常重要,也非常引人入胜。伍德教授首先讲述了麦迪逊为什么希望有一个强的联邦政府,甚至比联邦宪法的规定更具权威、更强——他希望联邦政府能具有一如英国国王那样的角色,即“以其自身冷静而无私的权威表现出一副帝王风范。”麦迪逊问道,既然全国政府和州政府都是建立在依照多数人意志做出决策的民主原则的基础上,那么,全国政府对私人权利的保证为什么会比州政府更有效呢?“与州宪法相比,新的联邦宪法有什么真正的不同之处,以削弱专制的多数人的影响力,并避免屈从于类似 18 世纪 80 年代施加给州政府的那种大众的压力?”“联邦党人对这些问题的回答切中新体制的要害,清楚揭示了宪政与民主的关系。……他们认为,18 世纪 80 年代州议会的恶行从根本上源自……这些立法者与他们所代表的人民常常是一点分别也没有,相似得太过头了。”联邦宪法制定前,州议会议员多为“乡村背景、没接受过多少学校教育、更具地方色彩的人……这些非贵族元素在所有的州立法机构形成了地方主义政党”,麦迪逊等联邦党精英批评他们是“狭隘的”“偏执的”“无原则的”,“这些普通人缺乏更具世界眼光的传统贵族那种广阔的和开明的视野”。联邦党人“以世界性的眼光创建那种有意地把普通人的平庸排斥在外的政治结构,无论这样的努力是否有悖于民主,都恰恰是在宪法框架中提出的问题。反联邦党人代表着平民主义(即民粹主义)的地方主义传统,他们当然认为宪法是不民主的。他们很快看出了地位提升后的联邦政府意味着什么:只有某些高尚的和杰出的人士才能够执政。他们抨击联邦政府的贵族气质背离了革命的目标。”

面对坚持州权的反联邦党人的攻击,联邦党人当然“不允许把他们形容为反人民的和反共和的”,所以“问题一直都是错综复杂的”:

“许多联邦党人竭力证明新体制是如何严格意义上的共和体制,……如果我们把他们的台面话当真,他们就成了人民至上性的伟大捍卫者。”“实际上,联邦党人窃取了民主革命的话语,而这些话语原本是属于他们的反对者的。在这一过程中,联邦党人促进了美国政治和民主概念的巨大改变。共和主义和民主正在变成一回事。”

联邦党人期望解决的是过度民主的问题,但他们不得不“寻求用民主的外衣遮盖他们的贵族身份”。“联邦党人在公开场合不能够坦率地透露制宪会议上的秘密言论:他们面对的困难很大原因在于地方民主制,解决的方法是在其上竖立更加贵族化的机构来限制它。”“到最后,联邦党人没有了可供选择的华美辞藻。如果他们想要宪法得以批准,就不得不奋战在由革命带来的平等主义和平民主义(即民粹主义)的洪流之中。尽管虚伪,却不能否定他们的成就。他们在美国历史中的思想和作为都是最富创见的。他们不仅说服这个国家接受了一个在十年前还是不可思议的全国性政府,而且没有因此拒斥共和主义,没有摒弃几乎所有人都深信不疑的政府的民众基础。……他们恐慌大众权力的滥用,但实际上并不畏惧人民。……他们相信,只要人民在选择时能够不被地方上的野心家的煽动干扰、在拙劣的选举活动中保持清醒,他们就会首先选择具有智慧和正直品格的人”,“优中选优,选举出国家的领导人。”“这是一种他们不曾预想到的成就,使他们当之无愧地受到了后代的敬仰。在某种程度上说,他们调和了贵族制和民主制。然而,尽管联邦党人的成就是伟大的,未来美国政治却是成本高昂。……联邦党人用花言巧语排除了美国理性传统的发展。”他们“促进了美国政治中对任何贵族概念的否定,鼓励了美国人的如下信念:民主之弊会被进一步的民主发展所解决。”

(请注意:当时的美国人是把民主与共和混为一谈的,究竟何所指,需要在前后文中仔细分辨。)

重申一遍:这些论述非常重要,也非常引人入胜,值得读者们反复阅读并深刻思考。我本人从中得到的一个重要教训是:现代自由民主是一套非常复杂的混合制度,一方面,它是英美“盎格鲁圈”历史文化传统自发演化的产物;另一方面,它也是精英人物凭借自身多方面的杰出能力有意识地做出理性改进、或者说是“理性设计”的结果。伍德教授所谓“美国理性传统”就是指后者,可以说,当代的英美自由主义民主是联邦党人把复杂历史传统尽力逻辑化,使之更合理(更有条理,更逻辑自洽)的结果。然而历史文化传统的力量毕竟是强大的,而且,在一个自由社会中,反对派的意见是不可能不予考虑的,妥协和让步必不可少,于是,联邦党人的努力虽然在实践上是成功的,但是,在理论上、尤其在使概念清晰化方面并不成功——甚至,如果苛责一些的话,可以说是后患无穷:联邦党人不得已而为之的词语策略造成了美国政治中宪政和民主关系问题上无止无休的分歧和争端。

我有点奇怪:制宪时代的美国联邦党人为什么不去坚定地依据亚里士多德的共和主义理论来为自己辩护呢?亚里士多德的《政治学》以及后来罗马共和时代西塞罗、波利比乌斯等人的著作并非鲜为人知,他们的论述是非常清晰的:共和不是民主;共和是包容了“温和民主”即有节制的、依法而治的、以全体国民的利益为依归的多数人权力,同时也包容了君主制“一个人的权力”和贵族制“少数人的权力”之优长的“现实混合最优”制度。换言之,共和制是除了正统的多数人权力之外,也包括正统的一个人的权力和少数人权力的混合制度(“正统”的核心涵义就是上述“有节制的、依法而治的、以全体国民的利益为依归”),共和怎么会等同于民主,进而,怎么会变成了反贵族、反君主的,完全彻底的纯粹民主呢?也许是因为制宪太过急迫仓促,来不及在广大民众中做充分讨论的缘故?

5 罗伯特·达尔:制宪者未知的世界(第 4 篇)

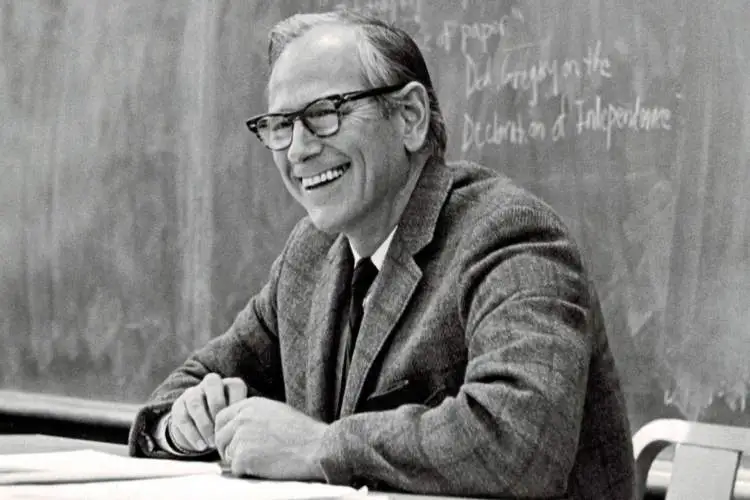

这篇文章可以和上篇对照阅读。达尔先生大名鼎鼎,但实话实说,本人对他的许多民主论述(特别是他对美国宪法的批评)都不敢恭维。然而,达尔先生的能力超群是无可否认的,作为一位多数决民主和多数人统治的坚决捍卫者,他的逻辑严谨以及表述的简洁清晰堪为典范,值得推荐(同时并不妨碍他经常以“大众”之名把“多数人统治”这个民主概念的真相弄得模糊不清)。

达尔首先论述了美国制宪时代与当今时代的种种差异,突出显示了美国宪法在随后的“和平的民主革命”大潮中的落伍、不适应和“臭名昭著”的反民主特性,言之凿凿,无可辩驳——如果我们认可他论述的大前提的话;这个大前提可以简略表述为:民主就是多数人的统治,它越多越好,不应该受到任何阻碍和束缚。而关键恰恰在于,这个大前提——民主万能论、民主神圣论、民主原教旨主义的大前提(如前述,“民主”是指“多数人的统治”)——能成立吗?我坚定地认为它不能成立;至于理由,可参阅前面佟德志教授的三篇文章。顺便,我还要补充几句:达尔先生的民主认知与我们耳熟能详的共产党人的民主立场有着难以解除的高度纠缠,或者说,两者之间有着难以否认的亲缘性,这是几乎所有西方民主派、左派和社会主义者的通病,而可怕的是,他们对此几乎毫无觉察。或许,这就是当今的美国民主党越来越像共产党的原因所在(详见拙著《马克思为什么是错的》)。

达尔先生接着详细讲述了制宪后的美国“有自由无民主”的历史事实。美国的民主是在自由(英国式自由)的基础上随后逐渐发展起来的:

“宪法没能保证(平等)投票权,而是将投票资格的认定留给了各州。它心照不宣地把占人口一半的妇女、非洲裔美国人以及土著美国人排除在外。……大约花了一个半世纪,妇女才获得选举权的宪法保障,大约用了近两个世纪,总统和国会的选举……才通过了旨在保障非洲裔美国人投票权的立法。”

历史事实确实如此(不幸,绝大多数中国的民主人士对此是十分盲目的),但是达尔打错了板子。显然,美国宪法既没有规定、但也没有反对平等投票权,是各州的“人民”通过民主(至少是“半民主”)程序这样做的。这与达尔先生对于那个时代美国人民大众民主觉悟的高度赞美并不一致。究竟是联邦党人“不民主”,还是人民大众“不民主”?联邦党人在制宪时是遵从了多数民意,还是违背了多数民意?历史事实恐怕并不是如达尔先生所断言的那样。

更重要的是,美国(依照英国的范例)“先自由后民主”的民主化程序是好还是坏?我的观点与达尔先生截然相反,我认为这是一件好事。民主也好,自由也罢,都是在历史中渐进演化出来的,而不是一蹴而就的。达尔先生有“以今断古”,用理想化绝对标准苛求历史人物之嫌。

达尔又讲述了美国民主在宪法制定后的三个发展阶段,以及宪法为适应这个变化而做出的修正之后,不出所料地做出了这样的结论:

民主革命步履蹒跚,来得太迟,却也兢兢业业,有所成就。通过宪法,民主克服了根深蒂固的少数否决权,并消除了宪法中那些臭名昭著的非民主瑕疵。

无需多说,我们中国的自由主义者(保守的自由主义者,即主张自由主义与保守主义结盟,以共同阻遏社会主义无止境扩张的保守-自由主义者)不但不能同意达尔的以上结论,而且与之截然相反。我们认为,达尔深恶痛绝的“少数否决权”对于切实保障自由、人权、法治、宪政是绝对必要的——尽管它确实是不民主的(再次强调,这里的“民主”是指多数人的统治,甚至是如达尔等民主原教旨主义者内心所期盼的那样,是指多数人绝对的、不受制衡和约束的统治)。进而言之,我们中国人从自身的惨痛历史经验中得出的结论是:说重一点,达尔的民主观是一条通往无产阶级专政的奴役之路,它和马克思主义-共产主义是内在相通的;说轻一点,达尔对于自由宪政的分权制衡本质,对于自由民主的共和主义面向,对于共和主义的“现实最优的混合制度”性质,对于民主与自由之间永远无法彻底消除的内在矛盾,等等,都是相当无知,至少也是“臭名昭著”地故意视而不见的。

还要提醒中国读者注意的是,受到达尔先生高度赞美的美国人民大众的高度民主信仰,在全世界其它国家(包括非盎格鲁圈的欧洲国家)的相当长时期内都是相当罕见的,尤其是在中国等共产党国家,简直就是截然相反,因此显而易见,达尔对美国宪法与宪政的严词批判是没有可仿效性和可推广性的,换言之,它基本上只不过是美国白左的自说自话罢了,无足轻重。如果我们这些国家居绝对多数的民主天真汉以为达尔式的左翼民主或极左翼民主观可以用来指导自己国家的民主化,那可就不但是南辕北辙了,我深切忧虑的是,其结果十之八九是灾难性的——这样的“民主化”,十之八九是用更坏的,无政府半无政府的多数人专制、多数人暴政替代共产党的一党专制,而对于已经改革开放四十余年的中国共产党的一党专制而言,这种民主化毫无疑问是巨大的倒退和反动,没有丝毫进步可言。

最后再重复一句说过无数遍(却至今未被普遍接受)的陈言:专制的对立面不是民主是自由;民主如果不建基于宪政法治之上、与自由携手并进,就会堕落为披着“公平正义”的华丽伪装,最有欺骗性和煽动力,因而也就是最危险、最有害的超级专制。再加一句也无妨:民主不治腐败,对腐败的有效防治之道是法治和宪政,而法治与宪政,与自由、人权保障是密不可分的一回事。要法治却不要宪政,法治必定堕落为法制,即专制统治者用严刑苛法管制人民而自己却不受法律约束。

我本来还想接着评介其他西方学者关于宪政与民主的论述,但是考虑到在今天这个互联网“碎片式阅读”的时代,长篇大论是极其不受欢迎的(准确说,是不受达尔等民主派百般推崇的多数人欢迎),而本文早已太长太长了,所以,我还是知趣一点,及早收尾吧。