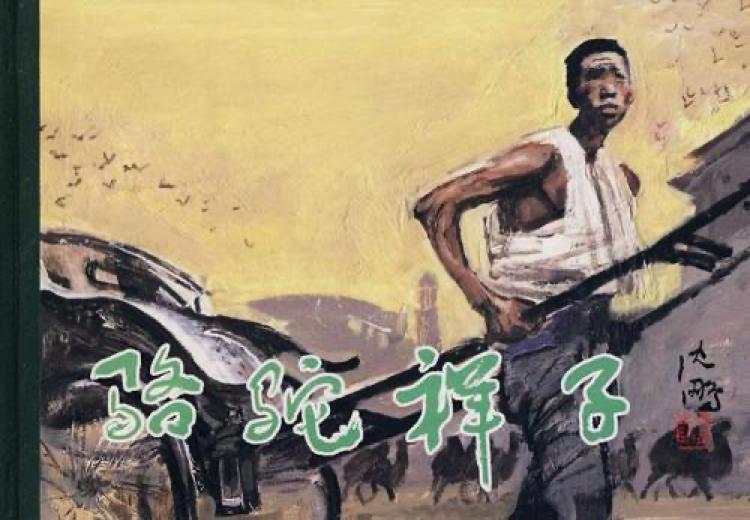

葵阳:百年轮回的骆驼祥子

老舍先生创作《骆驼祥子》的结稿的时间是 1936 年,然而小说中他刻画的时代却是 1920 年代,距今刚好一百年。

一百年,不足以观看到沧海桑田,但百年间四五代人足以亲历、见证这社会人文的重大变迁。

老舍的《骆驼祥子》描绘了一个北平车夫的奋斗与堕落,那种偶然又必然的个人命运令读者动容与唏嘘。都说那个“吃人的旧时代”让祥子坠入深渊,而百年后的今天许多中国年轻人依然在城市中奔波,试图在现实与理想之间找到立锥之地。尽管时代背景迥异,但祥子的命运与当代青年在职场、生活、心理上的挣扎,却有着惊人的相似。

“我想要一个自己的车”与“我想有自己的房”

祥子最大的梦想是拥有一辆属于自己的洋车,在他看来这象征着独立、自主和体面生活。当下的年轻人则渴望一套属于自己的房子,一份稳定的有权益保障的工作,摆脱居无定所朝夕不保的不安。这种对“稳定生存”的渴望,是年轻人们跨时代的共鸣。

祥子:“我不愿意再受人摆布,我要靠自己的力气过日子。”当代青年:“不愿摆烂,不想啃老,不想被 996 困住,我想靠自己安家立业。”

然而,房价高企、就业压力、社会资源分配不均,使得“买房”成为许多人的遥不可及的梦,正如祥子一次次被命运击倒,车梦破碎。

理想主义的幻灭:从“体面人”到“躺平族”

祥子曾是一个自律、勤奋、朴实的“体面人”,至少算是个追求体面、积极进取的阳光青年。但经历了被军阀抢车、被侦探讹诈、被虎妞强婚等一系列打击后,他逐渐变得麻木、堕落,最终成为“行尸走肉”。

反观当代中国年轻人也经历着类似的心理转变,并无不同。当代青年初入社会时满怀理想,渴望通过努力改变命运;面对职场内卷、社会不公、情感焦虑,逐渐转向“躺平”、“佛系”、“摆烂”。

祥子的堕落不是因为懒惰,而是因为理想与现实之间的鸿沟太深,对他而言完全是无解的制度性难题。当代青年的“躺平”,也往往是对社会结构性问题的无声抗议。

祥子是北平城的底层劳动者,始终无法融入“体面人”的圈层。他的尊严、努力、梦想,在权力与金钱面前一文不值。当代年轻人,尤其是“新一线城市”中的外来务工者、自由职业者,也面临类似的身份焦虑:没有户口、买不起房、难以融入本地社交圈;在城市中“有工作但无归属”,成为“隐形人”。这种边缘感,使得许多青年在心理上感到孤独、漂泊,正如祥子在北平街头拉车时的孤影。

而现今中国的福利双轨制、城乡身份差异化让那些城市(社会)边缘人产生严重的的身份焦虑,以及对未来的迷茫恐惧。我将去向何方?我的身份归属在哪里?明天的早餐又会在哪里?

都说“年轻人理当安身立命成家立业”,当下中国社会中年轻人的婚姻机会出现断崖式丧失,“祥子困局”再次显现。当一个人的社会资源被严重剥削压缩之后,你在婚恋领域便丧失了选择权。要结婚,你只能选大你十几岁的虎妞,或者是比你更悲惨更看不见希望的小福子。

《骆驼祥子》不仅是一个人的悲剧,更是一个时代的缩影。今天的中国年轻人貌似拥有更多的教育资源与科技工具,但在社会结构性问题面前,仍需面对“祥子式”的困境。百年之间,风云变幻,但社会结构和运转逻辑并没有发生本质性改变。

当今中国社会的阶层固化已然达到密不透风的地步。权贵家的孩子拥有与生俱来的优势资源,锦衣玉食、海阔天高。而平民家的孩子们却要承担祥子一般的重,忍耐祥子的痛,被迫变成祥子那样的空洞。

百年之后,在公交站台、地铁出口、写字楼的电梯里,我们时时刻刻都能看见奔忙中的年轻人,但他们眼中没有光,恍惚间你似乎看到的是没日没夜不知疲倦拉着洋车飞奔中的祥子。

百年之后,在三和人力资源市场门外,在城乡结合部的路灯下,你看到席地而卧、形同丧尸的边缘化中国年轻人。他们也曾振奋,也曾渴望进取,也曾是父母的心头肉,但他们终究变成了放弃抵抗的祥子。

梁启超说“少年强,则中国强。”当今中国的年轻一代,已经被这个体制打压到蹒跚佝偻,躺平摆烂,难以为继了。制度不重建,中国如何能强?

百年祭,不只为老北平那位祥子,而是为了提醒国人,构建良性体制促进文明进步,不要让我们的后代重蹈覆辙成为无穷匮矣的牛马闰土、骆驼祥子。

葵阳写于 2025 年 10 月 9 日 于美国洛杉矶

2025 年 10 月 9 日上传