葉赫·黛妍:品嘗人生——瀟灑走一回(連載十四)

14. D 縣看守所

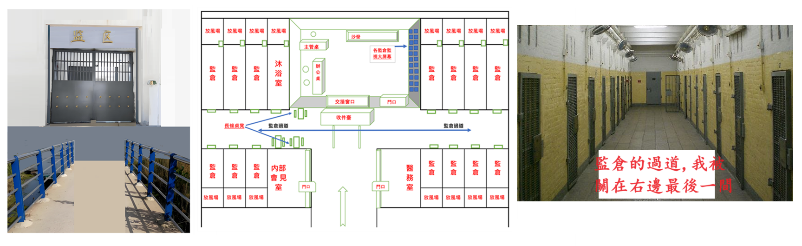

這個看守所共分兩道大鐵門,第一道的鐵門是全封閉式的,兩邊有延續出去的高高的圍墻,就像是城牆一樣,雖然是晚上,但是圍牆上的燈光還是可以看到有穿著軍裝,背著槍的士兵在上面巡邏。

車子必須在第一道鐵門外停下,在張隊長辦完登記之後,我們大家徒步走進第一道鉄門。在前面的看守所和鐵門之間,有一條 6-7 米寬的好像是護城河似的水渠,然後是第二道鐵柵,這道鐵柵是條狀的鐵條式的。可以看到裏外的情況。這裡沒有看到警察或是士兵,只有一個看門的老頭,他已經開著門在等我們進去。進了第二道門之後,就著昏暗的燈光,我們面前是一個過道,左右都有一個房間。在過道的盡頭有一個全透明的,用玻璃隔出來的大房間。裏面坐了幾個穿警服的警察,相信那是值班室。因爲我一直被如犯人一樣對待著,所以看守所的警察只能稱呼為獄警了。

值班室的正面玻璃墻是一道可以趟開的窗口,窗口下面放了一張很大的長條桌子。張隊長站在桌子前面,拿出手上的公文袋,把文件遞進了值班室。

我乘機左右看了一下,這裡遠比北京的看守所要小,只有一條很長的筒子,從中間的值班室向兩邊延申著,可以看到盡頭。筒子裡面的墻壁是黃色的,每隔 3 米左右就有一個沒有木門的鉄閘門。相信是號房了。每個號房的對面也是正對著同樣的門。不過這裏的筒子,就是過道比北京看守所的要寬敞好多。

“進去!”女警推了我一下,打斷了我的視線。不知道什麽時候張隊長已經進到了值班室。

在他們的值班室裏面,看到兩個獄警坐在左邊的桌子後面,看著張隊長給他們的文件。他們的左手邊,就是我們進門的左邊斜對面,有一張大班桌和大班椅,應該是他們的主管坐的位置,但我們到的時候沒有人坐在那裏。在值班警察對面的墙上,有十來個監控電視螢幕,從螢幕上可以看到,各個監倉的情況。這個看守所看上去不是很多人,因爲是凌晨時分,裏面的人都已經睡下。但是這裏和北京不一樣的是,大家蓋的被子是五顏六色的,不像北京那樣要買統一的軍綠色。

“這個經偵,又把一個商業案弄成刑事案了,”其中一個坐在桌子後面的值班警察的話,把我的視線從監控的電視螢幕上吸引回來。我才發現,送我去看守所的警察們已經離開。説話的獄警把手上的移交文件袋不輕的往桌子上一放,帶有不滿的説道。我看到他身邊的另一個警察拉了拉他的衣角以示小心,我便把視線從他們的身上移開。心裏想到,看來這裡還是有明白人的。不由得也多了一點點的安慰。

剛才抱怨的那位警察,叫我看一看從押送我來的警察手裏拿來的公文袋,告訴我,這是他們收到的所有東西,如果我認爲沒有錯的話,要簽名爲證,待我出去的時候會還給我的。我看到裡面沒有我的眼鏡,就告訴獄警沒有眼鏡我看不清楚。獄警攤開手說,你看,我們收到的就是這些東西,等明天再問他們吧。

我說東西不齊,我不能簽名。兩個獄警同時擡頭看著我,過了一會兒說,好吧,反正我們兩個就只收到這些東西。我問他們是是否可以給張隊長打電話,我需要眼鏡,我希望在裏面可以看書或是寫東西。其中一個警察耐心的對我説,沒有辦法,這是法律的規定,犯人是不可以帶任何東西進監號的,即使是有眼鏡的話,我們也不能讓你帶進監房的,更別想要筆了。

我說,你們怎麽這麽快就把我定成犯人了?他們兩個都有一點詫異我的直言,同時也有一點的不適,也許沒有人會這樣説吧。他們沒有表情的看著我。大家都沒有説話。

“你的手很疼嗎?”傍邊一個年輕的警察看我一直在揉手,就緩和氣氛的問了一句。

“很正常,你給他拿個熱毛巾吧。”年長的警官吩咐著,年輕的就給我拿了一條看不出顔色的毛巾,從暖水壺倒出熱水泡了一下,擰乾了遞給我。我說謝謝的時候,不知道爲何眼淚差點掉下來,我趕緊低下了頭。

熱毛巾放在紅腫的手腕上,確實不那麽疼了,就那樣捂著,大家似乎在等我,也都沉默著。也不知道過了多久,又有一個警察進來了,手上拿著一串的鑰匙,他問到,她有帶被子來嗎?年長的說沒有。我聼到了就説,我可以買的,因爲北京市可以買的。他們說,現在是半夜,我們到哪裡去給你買呢?説到這裏,我突然覺得有點冷了。

“這樣吧”,年長的警察轉過頭去告訴剛進來的警察,“你去把黃華的被子拿給她吧,叫黃華今晚和別人擠一下好了。明天再給她買吧”。他説的黃華就是我們公司的船務部經理,也是我的表弟。他是這件事情第一個被抓進來的人。在深圳被抓,解送到湖北省 D 縣來的。

那個警察轉身出去了,可以聽到過道里傳來很響的,開鐵柵門聲,然後從墻上其中的一個監控螢幕上見到,黃華被叫了起來,他把被子遞到門外,螢幕上看不到獄警站在門口的身影,但是卻非常清楚地看到黃華的一舉一動。他給了被子後,就走到號房的最盡頭,彎下身背朝後,慢慢退到牆角的一個小洞里面,我看明白了,那是廁所,除了看不到他的臀部,他所有的一切包括男性特徵的地方,都看得很清楚。我趕快移開視綫,就想,如果警察是女性怎麽辦呢?

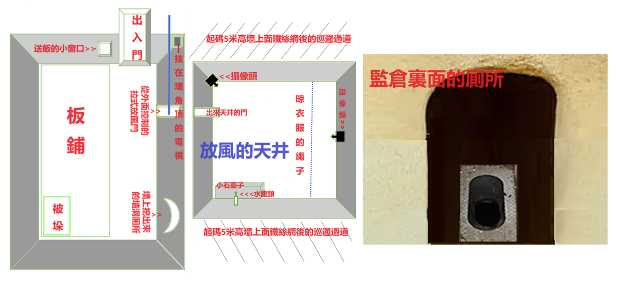

拿著被子回來的警察帶著我走到右邊走廊的盡頭,18 號號房便是女號了。進去後發現號房的格局是和北京的一樣,只是廁所是在房間盡頭的墙角開了一個拱形的小洞,裏面便是蹲厠。想到剛才在警察們的辦公區大家都可以看到,我覺得很是不舒服,關於這件事,後來我見到我們的倉管時,提出了我的意見:這里這樣的厠所是不應該的,我們都還不是罪犯,而且是女性,不應該上個厠所都在縱目睽睽之下啊?她不可置否的說 : 警察們不會去看你們的,監獄都這樣,加上你的屁股也在墙洞里,也看不到啊。她的這種邏輯和説法,把我弄得不知道再和她說什麽。不過當時就明白了一件事:無論是誰,只要進來這種地方,就被定義是犯人了。

板舖和北京的一樣,也是幾層塼砌起離地約 30 公分高,然後在上面鋪上木板的通鋪。我並沒有可以鋪的東西,正回頭想問送我來的警察,可是他已經關上門離開了。站在地下我有一點發愣。這時,牀上睡著的女子坐了起來,並對我說,你將就一下和我擠擠吧。同時,她讓出了半邊有鋪墊的位子給我。我感激的連聲說謝謝,把最外面被剪掉所有扣子的大衣脫下當成枕頭,其他的衣服都穿著,躺在了她的身邊。

實在是太累了。當時有一種“事情終於告一段落”的感覺,想好好的睡一覺。可是睡不著,這幾天發生的一切,一遍又一遍的又在腦海里出現,雖然那些鏡頭,這幾天在腦海里已經出現了不下百遍,我也總是告訴自己那是真的。但卻總也是覺得自己是在夢里,一切都不是真的。雖然覺得很冷,但畢竟不用擔心沒有位置睡了,就這樣迷迷糊糊的直到聽到了起床的鈴聲。

在 D 縣看守所的第一天早上,起牀鈴聲是在 7 點響起來的。早餐在大約 15 分鐘後來的。早餐是一大碗白米飯加上一袋榨菜。是從門邊的一個小窗口遞進來的。我一時無法吃,因爲沒有水刷牙洗臉。阿春在人來收碗的時候請他們中午來收,說還沒有吃完。沒有想到那個收碗的人居然同意了。我問阿春他爲什麽會同意呢?不怕被上司責怪嗎?阿春說,這裏送所有東西給監倉的人,都也是犯人,所以沒有那麽為難人。

我發現在這個監倉,只有我和阿春兩個人。阿春在我半夜到達的時候,就告訴了我她的名字。阿春是個瘦瘦的女子,大約 163 公分高,感覺上是挺善良的一個女子,留著長長的頭髮,看上去三十多歲的樣子。我們的板鋪是在進門的右手邊,左手邊還有一道門,是從外面伸進來的一根鐵柱來開關的趟門。阿春說那是放風的門,外面有水管,可以洗臉刷牙。但是要 8 點才開。阿春還告訴我,等一會兒會有熱水送來,我問她是否可以洗澡。她說可以,她會和送水的要多一些熱水。我很是開心。

熱水來的同時,左邊的放風門也開了。這裡的條件似乎比北京好,起碼還是可以出去透透空氣的。也有熱水。我心里不由的有一點寬慰。阿春把我們倉裏面的 2 個盆子都拿出來,裝了滿滿的熱水,然後又給我裝了 2 塑料杯的熱水,用來洗臉和刷牙。我把自己打理整潔後,我就著榨菜吃了半碗米飯,還可以喝口熱水,覺得比北京看守所的食物好吃。

外面的放風場,我還是叫天井比較合適,因爲只有大約 3 米寬,3 米長的地方,有一個自來水水龍頭,水龍頭下面有個小石台,可以放盛水的東西在上面。圍墻很高,感覺起碼有 5 米高。我想洗澡,阿春說只能在外面的天井洗。因爲裏面是無死角的監控,不能洗。阿春說他們告知只有女號外面的監控是關上的,因爲覺得女犯人也許會在天井洗澡,不關閉攝像頭不合適。我不相信,也就沒有膽量在外面洗澡了。兩個星期前,他們才把阿春從孝感的看守所轉回來。前兩天,阿春就是在外面洗的。我是無論如何不敢造次的,所以決定只是洗頭好了。阿春是個好心的女人,她把她的洗髮露給我用,這裡沒有北京那麽的嚴格,起碼我們可以在號房裏面休息或是到天井去呼吸新鮮空氣,阿春告訴我,放風門是從早上一直開到午睡前,然後午睡后又開到晚上睡覺前才關的。而且他們允許她的家人來看她,也可以給她帶來一些日用品。

這天早上,我終於想要解大手了,我先是接了 2 大盆的水進來,狠狠的衝著那個厠所,因爲實在髒的太惡心了。沒有刷子,阿春就讓我用不知道誰留下的一隻鞋子的底部來摩擦。不管怎樣,還是把厠所給好好的衝洗了很多遍。厠所是一個在墻角挖出來的洞,只能彎著腰退進去,後面是斜下來的頂,如果不蹲著是不夠高度的;站起來的時候如果不向前蹭幾步就站起來,頭就會撞到頂部的墻邊。想著警察值班室的那些個監控電視,就請阿春拿我的夾克在前面擋著,我蹲到了那個墙洞裡面去。可是剛放鬆到一半,門外一個聲音傳了進來:不准用衣服擋著!這聲嚴厲把我要解決的事兒也給嚇回去了。好在阿春比較硬氣,她說,別理他們,你快點就是了。我趕緊擦拭乾净,出洞了。往後的日子,每次要解大手的時候,都盡量在晚上,一來是警察值班的人少,再者大多時間值班的都瞌睡了,也許顧不上看那麽多,這是我想象的。只是辛苦了阿春,半夜得起來給我拿衣服擋著那個厠所洞。

在阿春的幫助下,我好好的洗了個頭,感覺自己看上去應該沒有那麽狼狽了。我知道他們第二天肯定要提審我的,我絕對不能讓他們再看到我狼狽的樣子了,我必須經精精神神的出現在他們面前,否則,我便是一個失敗者!心里一直這樣告訴自己的。還有就是我不知道,自己爲何很自然的,把看守所叫成了監獄,也許因爲一到了看守所的我,就失去了所有自由的緣故吧。

在和阿春的聊天中,她告訴我,她在孝感看守所的時候,那個所長是個好人,他告訴她們,監獄的條件要比看守所好。還有就是大家一定要記住,坦白從嚴,牢底坐穿!抗拒從寬,回家過年!我莫名其妙地看著阿春,不知道爲什麽有這種名言?

多年以後,我多了些關心中國的種種現實,加上身邊發生的一些,我從來不會細究的事件,終於想清楚了這句話的許多内在含義了。其實這句話有很多層面的意思,以及它最深層的含義,是阿春無法真正理解的,甚至連我們的案子,都沒有涉及到的。準確一點來説,是中共在排斥他們自己體制内的異見者,來使用是最貼切的。由此,我也想起來了,我髮小蓓蓓的先生,他名字叫強,在一間很大的國企進出口部當縂經理。強在這家公司工作自己賺的又買豪車又買別墅不説,還和他的兄弟們在國貿租寫字樓,經營他們國企進出口部的生意。就是強任職的那間國企,在全中國的分號,進口所有的東西,都必須經過強和他的兄弟們,在香港注冊的一家公司購買,這樣我都説不清楚是誰在賺誰的錢?後來這家國企的賬面虧損了三十多億,強就被抓了,而且判了個死緩。

我開始不明白,強怎麽會被抓?因爲蓓蓓的關係,可是通到新華門裏面的。可是蓓蓓說那家國企的老總,是一位正國級領導的太太,所以強只好進去頂了一切的罪行。蓓蓓甚至說這是正常的,所以每次蓓蓓去看強,都必須和他說,一定要堅持住,不能亂講話。如果不説話,所有涉及案件的人,都會想辦法保強出去,如果説了任何話,所有涉及案件的人,就會推近強的死期,讓他快點永遠閉嘴。因爲這樣,強硬是撐了下來,後面被改成終身監禁。在我被抓的三個月前,蓓蓓告訴我,強正在申請保外就醫。想到這裡,我更明白了“坦白從嚴,牢底坐穿,抗拒從寬,回家過年”的意思了。直至今天,看到那麽多的極大貪污案,以及中國政府各層面的操作手法,我真的可以用更深刻一點來表達,那就是“坦白從嚴,人頭落地,抗拒從寬,安享晚年”。

以前我也一直不明白中國爲何有看守所?還沒有定罪就把人關起來了。經歷了僅僅幾天,我也想明白了:所謂的當政者要弄個看守所,就是要讓所有的疑犯先失去自由的時候,經過種種看似不經意的操作,在精神上磨去人的意志,在肉體上也讓人感覺無法忍受。就這樣,在一個人精神和肉體上都沒有辦法繼續下去,在渴望自由的期盼中,自然便會配合審判者了。我又和阿春說,如果在香港,疑犯最多只能在看守所扣押 48 小時,如果起訴的文件沒有準備好,就必須釋放疑犯,那是法律。看著阿春不敢相信的眼神,我沒有繼續説下去,感覺這些制度問題,也許複雜的説了她也不會明白的。

在早上 9 點鐘左右,電視便開始了。我和阿春一起坐在床上看電視,由於太冷,阿春告知不用疊起被子。我們便坐在鋪墊上,這時我才發現,那床昨天阿春和我平分的鋪墊,就是一張泛著黑黃色,沒有被套的棉絮,我自己也詫異,我為何那時不再嫌棄被絮骯髒?我們蓋著被子,縮在一角看電視。因為只有我們兩個,警察們好像也懶得理我們,也就沒有人來責怪我們。當時 D 縣真的太冷了,而且是那種透進心裡的,從腳下冷上來的,真真切切的冷。電視上說 D 縣大概是在攝氏 6 度左右,可是感覺上比北京的零下 6 度還要冷。

阿春津津有味的看著電視,我卻在想我的心事。那時想起了北京發生的兩件事:因為希望案子儘快解決,在已經委託的律師工作上沒有什麼進展的時候,在朋友的推薦下,去了辦公地點在北京長安大街附近的,一家比較大的律師行,朋友說這個律師行是一個紅二代辦的,應該有更大的力量解決我們的事情。和先生一起,我們拿上了所有的文檔,到了這家律師行。兩個合夥人都是大約 40 出頭的男士,一起接待了我們,讓我們覺得很是欣慰,證明他們還是很重視我們的。在看完所有文件,詢問了所有的細節以後,他們告知,要解決我們這個案子,需要 100 萬的律師費。

我們當時愣住了,中國的律師費這麼貴嗎?看著我們的不解,他們說:在中國打官司是很複雜的一件事,如果沒有這個費用,我們沒有辦法幫你們。我說,可不可以用對方要我們付給他們款項的金額為基數,官司贏了之後給你們 20% 的費用。律師們相互看了一眼說,不行。

我繼續努力著:他們向我們要 230 萬,就算最後或許會要少了,我們也以這個為基數來付律師費,你們想想,案子贏了,你們會有 46 萬的律師費呢。他們問我,如果輸了呢?我看著他們一時不知道說什麼。想了一下說,你們不是說贏面很大嗎?對方不是沒有按照法律來立案嗎?怎麼還會輸呢?他們都沒有說話,看了我好一會兒說,就算只有 1% 的輸面,我們也不能這麼做的。

我當時沒有辦法理解他們要的這個 100 萬是什麼樣的律師費。進了看守所以後,聽了那麼多的故事,終於明白了,其實沒有什麼法律程序會被採用,律師們只是要花錢,找到過硬的關係,才能夠解決我們的事情。離開前,我們在律師行門外站著衡量了很久。當時大家都明白的一件事就是,這個 100 萬就算拿出來付給了這家律師行,我們也沒有太高的贏面,因為所有的人就是沖著我們的錢來的,無論是供應商還是警察,也包括現在這個律師行,不是嗎?看來,還是我們一直雇傭的律師比較實在。可是為什麼事情總是沒有進展呢?我們都想不通。

我們沒有辦法接受,這個所謂的紅二代律師的報價,只好轉身去了香港駐北京辦事處。無論如何,這件事情應該有一個公正解決的地方啊。

到了香港駐京辦事處,兩個管事的人都見不到。只有前臺的員工告知,請放下所有文件,主任回來看了以後會,給你們一個答覆的。等了三天沒有信息,我們又去了一趟,還是同樣的員工,同樣的話語。我說,我們也知道,也許你們不能給我們的案子定意,但是把我們的文件遞到相應管轄的上級,讓他們看如何解決,總應該可以吧?前臺員工說,主任會知道如何處理你們的事情,我無法告訴你,也沒有權力告訴你。我氣的對著接待窗裡面所有的人用粵語說:你們宣傳的那麼光鮮,什麼香港人在大陸有困難,可以找你們,可是看你們現在的行爲,根本就不願意為香港市民做任何的事情,你們就是一個傀儡辦事處!一個個都不配做香港人!甩開門,我和先生離開了那個讓人失望的,香港駐京辦事處。

(以上文中引用示圖出自網絡及自繪,用於類比)

《葉赫·黛妍:品嘗人生——瀟灑走一回》系列文章连载:

连载 16

2025 年 5 月 2 日上传