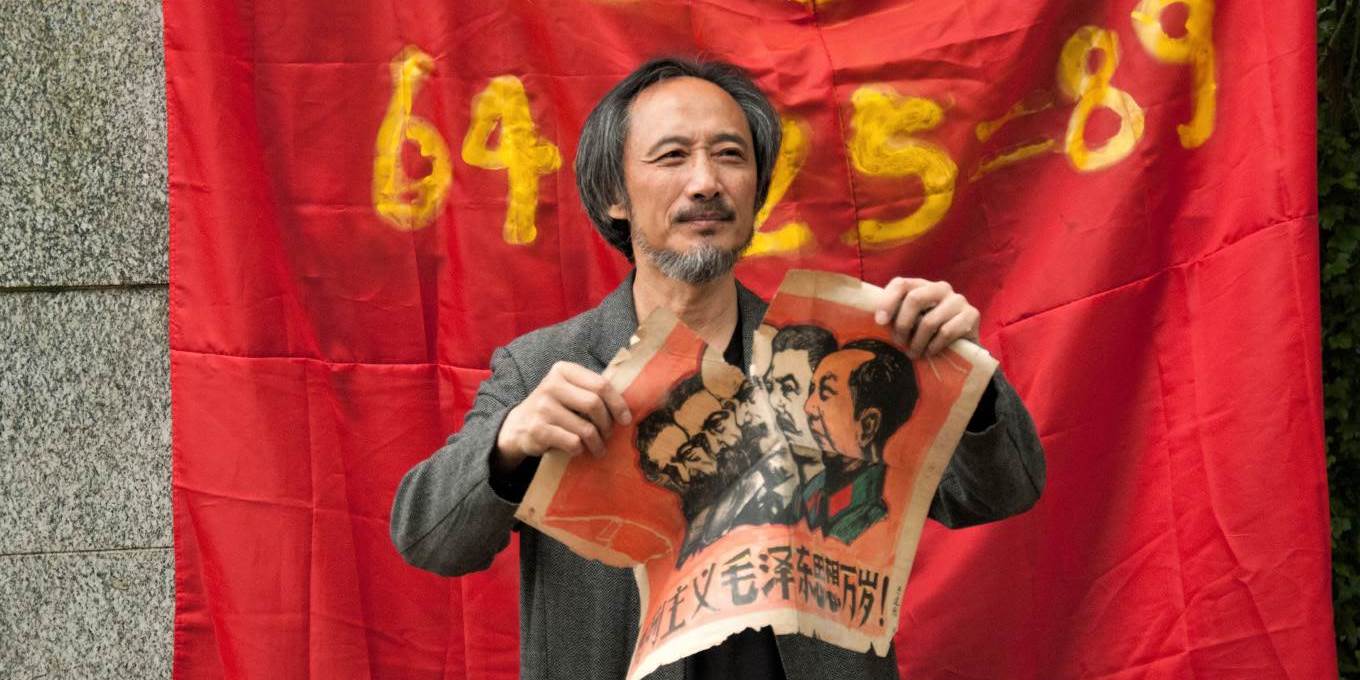

马建:极权与自由的双重革命

五月的樱桃已血红色了,今天,距离北京 1989 年的天安门广场绝食行动,也整整三十六年了。三十六年过去了,广场上的人群、口号、热泪与沉默,仿佛依然在眼前——但更强烈的是从未远去的疑问:我们为什么要革命?革命之后改变了什么?改变之后我们是否更自由了?

所以我想说的题目是《极权与自由的双重革命》,听起来有些矛盾,但这恰恰揭示了中国革命传统的复杂性,以及我们身处时代的真实困境。

“革命”的语义源于左派。他们先是创作了革命的文学,又以社会要走向文明的价值观同步前行。在中国,所谓的“革命”,很长时间是“进步”、“正义”的同义词。无论是推翻帝制,还是建立人民的共和国,我们已习惯用“革命”标记历史的每一次大转弯。中国共产党领导的革命成功后,建立了社会主义制度。然而,随之而来的“大跃进”、“文化大革命”等运动,体现了高度集中的权力结构与个人崇拜,导致了严重的社会动荡与人权灾难。但问题来了:如果一个政权自称“革命的”,却已经掌权七十多年;如果“革命”成了稳定的制度、成了镇压的理由,我们还如何再使用“革命”这个词?1989 年,天安门广场上的学生提出的口号是:“反对腐败”“反对官倒”“要言论自由”。他们并没有提出“结束共产党统治”,也没有喊“多党制”。他们是这个政权培养的一代,他们想的是改革,不是革命。但历史却给了他们革命的代价。

1989 年的那场学生运动,其实是一次“最温和”的革命尝试。没有火烧中南海,我就坐在中南海门前绝食请愿队伍的第一排。学生们没有占领广播电台,没有武装暴动。西单王府井的商店没砸一块玻璃。只有静坐、绝食、呼喊口号、恋爱和不断地成立组织,还有恳求与政府对话。

但正是这样一场和平的学生运动,却遭到了最血腥的革命头目们的镇压。许多当年参与绝食的学生,今天或许还在监狱中,或许在海外已沉默寡言,不愿提起三十五年前的记忆。我想起那个五月清晨,在天安门广场上,天未亮,城楼也未醒,一位带着太阳帽的南方女学生,看着我的镜头,嘴唇干裂,眼里无神。那是她绝食的第五天。她没有说话,也没有举标语。她的沉默,比任何口号都更具力量。但她如今在哪里?她的孩子是不是今天举着白纸的女学生?还有些已死去了,比如刘晓波、杨天水、力虹等。

当“革命”己成为中国共产党的执政逻辑,他们从未真正脱离“革命”吗。它不断更新的“敌人”:地主、右派、资本家、修正主义者、颜色革命者、教徒义工、法轮功学员、过问了政治的诗人作家、特立独行的画家,直到正在教书的老师和摊贩们。这革命洪流还要革世界的命吗?未知。但他们的信仰就是革世界的命。政治哲学家汉娜·阿伦特在《极权主义的起源》中指出,极权主义政权通过意识形态控制、恐怖统治和权力集中,消灭个体的自由与多样性。她认为,革命可能滑向极权主义,尤其在缺乏法治与权力制衡的情况下。

天安门之后的改革开放,虽然归入了自由资本主义的经济貿易体系,并很快掌握了全球工业的产业链,但革命政权的本质没有改变,大概也仅仅把入党宣誓改了一二句而已。

今天的中国,是一个富裕的极权国家——这正是我们所说的“自由与极权的双重革命”的实例。表面上它完成了经济转型,但政治上,它的极权统治比毛时代更系统、更隐蔽、也更有效。三十六年前,在同一个广场,学生们是在等待访问中国的戈尔巴乔夫。他们希望通过他的到访,引起国际关注。今天,中国与俄罗斯联手发表联合声明,声称“中俄引领全球治理的新方向”,将极权国家结成联盟,对抗民主国家。这是对天安门亡魂的再度羞辱。

我们常说,中国革命首先摧毁了家庭传统文化。从延安时期的“组织调配婚姻”开始,到文革时期“子告父、妻批夫”,家庭伦理已解体。虽然天安门事件之后,为了发展经济,中共又开始鼓励“重建家族”,富翁们回归传统、兴建宗祠,中产们热衷“国学”“家风”“私塾教育”,而穷人则在买不起房打不了工的困境中,失去了家庭、也失去了未来。这是一个“传统价值观”和“极权主义”共谋的时代,人民只能被塑造成“顺从的消费者”。自由不再是必须的价值,而被替代成“过好日子”的玩物。比如躲在云南大理手持哲书的得道者或者自认为自由的驴友以及网络男女炮友。当然,政府还鼓励私营经济,因为它需要家庭这一基本单位来支撑市场以及进入国际市场。但这並不是共产党愿意的,而是随经济发展而放开些的临时政策。但执政党随时会收回。

我们正在见证这种新型的意识形态:“中国主义”。这些红二代的“新共产党”,正披着“传统文化”的外衣,把人民当作臣民,把国家神圣化,进而把政权永久化。他们说:人民要有信仰、要有纪律、还要有文化。但他们的“文化”就是革命与极权共谋的美学。从电影到电视甚至宗教都被统一洗刷了上百遍,都已进入了代记遗传 BNA 了。别指望朝阳大妈的后代能举起白纸。

共产党一次性灭绝是不可能的。它会在新的环境中寻到空间,正在溃败的民主国家将面对一场“中国主义”的意识型态挑战,也是自法西斯主义以来最大的挑战。“新共产党”和恐怖分子披着依斯兰教一样,从中国传统里掏出了孔子儒家的衣钵,把党和人民的敌对关系演变为主子和奴仆的关系,把中国民主人权的发展道路堵死了。还把恨自由的意识撒满全球。就像当年纳粹用“德意志精神”来替代普世人权一样,今天的中共极权也在用“新时期中国特色社会主义”来挑战民主的普世价值。这种挑战,并不只是中国的问题,而是对整个文明世界的挑战。

那么我们只有相信:中国的未来并不在中国政府手里,而在人民一代又一代的觉醒中,那中国的不断革命就不是一场内部事件,而是一场全球将被革命的问题。极权制度可以用高速公路、摩天大楼、5G 网络,机器人、太阳能板来掩盖它的牢笼的。但只要这个制度不允许独立的媒体、不允许公正的审判、不允许自由的结社——它就永远只能靠恐惧来维系秩序。而克服恐惧来自每个人的自由意志的生长。自由不是一个抽象名词,它是人类一次次失败后仍不肯放弃的选择。自由就是面对极权的照妖镜。而革命,不再是为了仇恨,而是为了让仇恨不再发生而存在。卡尔·波普尔在《开放社会及其敌人》中强调,社会应通过渐进改革而非暴力革命实现进步。他警示,追求乌托邦的革命往往导致独裁,主张建立开放、民主的社会结构,来防止权力的滥用。

革命必须在为了人的尊严而革命之后自杀,不然自由又被成为靶心。

2025 年 5 月 15 日,伦敦树房

2025 年 5 月 16 日上传