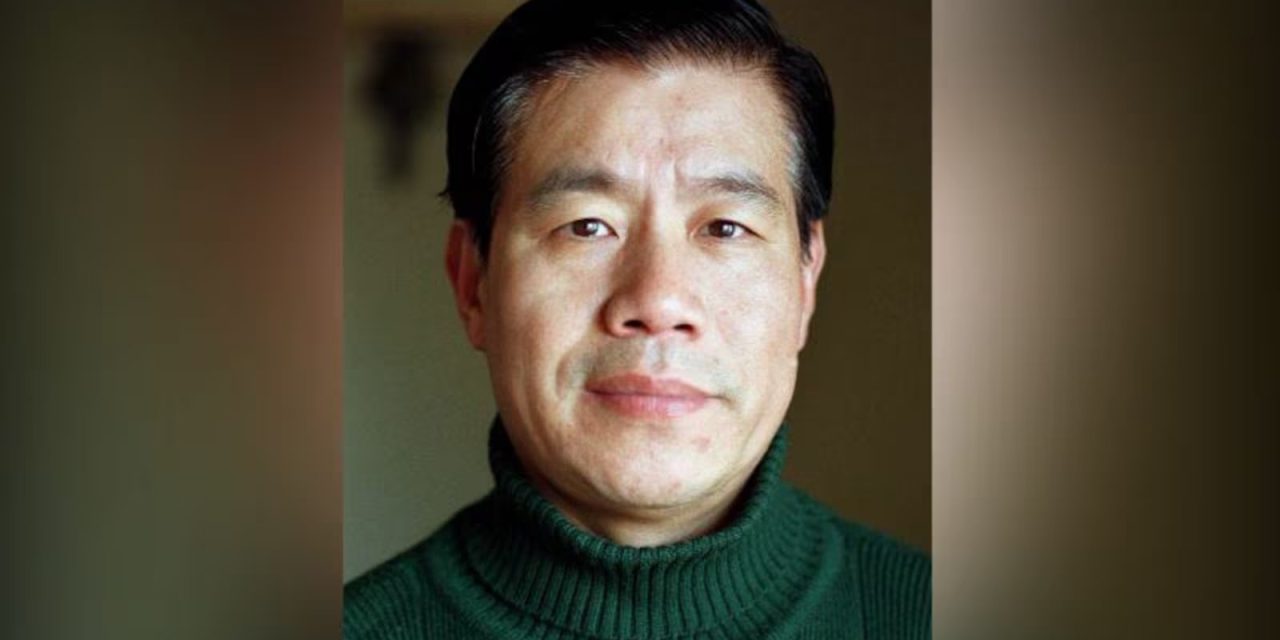

张致君:我的理想国——致敬王炳章老师

我一直觉得,我们这个国家的现实像一块咸鱼,腥味大得可以把路边摊的苍蝇都熏晕过去,可偏偏还有人把它供在堂屋正中,说是“国宝级腌制工艺”。我年轻的时候不信邪,觉得既然现实臭,那就用力洗一洗,也许能洗出点清香来。结果我去医院工作那几年,洗到最后才发现,那不是鱼,是一条已经烂掉的蛇,你越洗,它越腥。

我永远忘不了医院楼道里那些躺不进病房的老农民。他们一个个蜷缩着,像被霜打蔫了的秋菜。有人痛得直哼哼,那声音顺着白瓷砖回荡,听起来就像医院聘请了专业哭丧队。而就在同一栋楼上,电梯一上去,到了高干病房,窗帘是丝绸的,床单是进口的,空气里飘着的不是消毒水味,而是水果盘里的哈密瓜味。最让我意外的是,那些病房还住不满,空床位像一张张白得晃眼的讽刺纸,上面写着:穷人不配生病。

我那时候年轻气盛,看到这种场景就直想骂娘,可骂娘没用,我试过。骂了以后,我被护士长骂回去:“你以为你是谁?你配管?”我那一瞬间明白了一个道理:在这个社会,最不值钱的不是卫生纸,是普通人的命。卫生纸至少还算生活必需品。

后来,我分配去乡下医院跑业务。到了一个穷得能把人眼泪逼出味道的村子。那里的人连穷都穷得很讲究,穷得有层次,有结构,有多年沉淀、无法超越的历史底蕴。一个老大娘热情招待我,端出一碗鸡蛋羹,那鸡蛋黄得像太阳一样灿烂,可我知道,那不是太阳,那是她家一个月的营养配额。我不敢吃,那一口下去,我怕我会吃掉他们家的希望。我正打算把碗推回去,两个光着屁股的孩子扒在窗台上盯着看,眼神比狼崽子盯肉还渴。我的泪水当场掉进碗里,我把碗递过去,大娘一把夺住,又把两个孩子往外赶,赶孩子的姿势熟练得像是在赶鸡。那一刻我才明白:贫穷最残忍的地方不是没得吃,而是教会母亲先赶走孩子,再招待客人。

回城以后,带着满脑子问号去找当官的人。我问他:“当年你们喊着要翻身、要解放、要人人平等,现在咋整成这样?难道你们当年革命就是为了这个?”他嘴里叼着一支高档香烟,看我的眼神就像看一个没见过世面的土鳖:“你懂个屁,这叫阶段性国情。”我听了差点笑死。原来我们吃不上饭,叫阶段性贫穷;看不起病,叫阶段性资源倾斜;活得不像人,叫阶段性过渡。这个国家从来不缺词汇,缺的是把词变成现实的诚意。

后来我有幸出国见了世面。第一次是参加啤酒节。成千上万人一起喝酒、扭屁股、抱着陌生人唱歌,快乐得跟过年拆红包一样。一个老人举着啤酒向我敬酒,他一口闷下去,笑得胡子都抖。我本来想跟着笑,可我脑子里突然蹦出医院楼道上那个呻吟的老农民。他一声声“哎哟哎哟”像被复制粘贴在我耳边。我那啤酒一喝到嘴里,竟苦得像中药。

我以为这是偶然,结果不是。我去看了外面世界的海滨嘉年华。那里跳舞的姑娘个个青春得像刚从阳光里摘出来,她们旋转着、跳跃着,裙摆开合之间能让整条街的男人忘记自己姓什么。一个姑娘拉着我一起跳,她浑身都在快乐,像是把欢乐拆成碎片往空气里撒。我正准备跟着她转几圈,脑海里突然冒出来的是河北山路上拉煤车的少女们——那些少女被煤灰糊得像黑炭,年纪轻轻,背却佝偻得像活了七十岁。我当时腿就软了,舞也跳不动了,像被人在胸口按了一块石头。

最让我难受的是美国的万圣节。我看着孩子们满街跑,装神弄鬼的,笑声能把乌云吓走。美国孩子抢糖,我脑海里却一直回放那个被母亲用扫帚赶走的中国孩子。别人是扮鬼玩,我们是真鬼活。

那几年我走南闯北,看别人怎么活,也看我们怎么苟。我越看越觉得,一个国家让老百姓活得有没有尊严,看广场上人笑得开不开心其实没用,要看的是:穷人能不能安稳睡觉、生病能不能活下来、孩子能不能不用靠赶走来学会做人。

我后来明白,我们国家的现实,是一种奇特的体质:越荒诞的事越能长寿,越正常的事越夭折。就像一个孩子,天生偏食,只吃腐肉不吃新鲜蔬菜,吃久了,竟然吃出了感情,觉得腐臭才是家乡的味道。

有一年,我路过一个新建的小区。大门修得富丽堂皇,像宫殿,进去之后楼间距窄得像棺材。业主们天天在广场舞和装修噪音里争夺生存权,一个广场舞大妈跳得太投入,把旁边晾衣绳给扯断了,半条裤衩挂在她头上。她跳完一曲才发现,摘下来还嫌弃裤衩掉毛。那副样子,比嘉年华还魔幻。

我站在一旁看他们互相对骂,从物业骂到祖宗,一秒不耽误。我突然想起那些在街头把啤酒碰得叮当作响的陌生人,他们喝醉了抱着彼此唱歌;而我们喝醉了,抱着彼此掐脖子。仿佛快乐到了中国,就变得沉重,像背上一口棺材——你越想抬轻,棺材里就越躺进一个人。

我们不缺欢乐,我们缺允许欢乐存在的土地。欢乐在这里像违法建筑,稍不注意就要被清理。

不是我们不会笑,是笑容需要许可证。孩子要在规定的时间笑,成年人得在指定的场合哭,连梦见自由都要小心隔墙有耳,免得梦也犯法。

我常常觉得,我们这片土地像一条无形的绳子,一头绑着现实,一头绑着希望。现实往下拽,希望往上飞,久而久之,那根绳子被扯得像人的神经一样发紧,只差一下下,就可能断掉。断的时候不会响,反而很安静,因为大家都习惯了痛,连喊叫都省了。

有时我走在自己的国土上,会产生一种奇怪的错觉:仿佛空气中漂浮着细碎的叹息声,那些叹息像看不见的尘埃,从尘封的历史里飘出来,又落在每一个人的肩上。有些人感觉沉重,有些人感觉麻木,而更多的人,早已习惯把叹息当成呼吸的一部分。

人们活得像被关在一个巨大的剧场里,剧本早写好,角色分配好,台词都要求背诵。我们从小被训练成适应舞台的演员,却没有人问过我们,想不想下台。

我想起那两个扒着窗台的孩子。他们不知道窗外是什么,但眼神里有一种微弱的亮,是人性最后一根火柴。我怕那火柴被生活的风吹灭,又怕它点燃,却照出我们不敢看的真相。

这些年,我见过很多被生活耗成灰的人。他们年轻时眼睛清澈,像河床里被水冲洗过的鹅卵石,可过了几年,眼神就变成了被煤灰涂过的玻璃,又脏又不透光。有的人忘了自己曾经想拥抱什么,只记得怎样才能不挨揍地活下去。

人只要活得久一点,就能明白一个残忍的事实:并不是所有人都死于疾病、意外或衰老,更多的人死于一种无形的东西——失望。失望慢慢啃噬人心,直到某一天,你对着镜子发现,那张脸已经没有从前的模样。

我有时候在夜里失眠,会突然问自己:我们到底做错了什么?为什么别的国家能让普通人像树一样自然生长,而我们只能像盆景,被修剪、被绑扎、被塑形?盆景确实漂亮,却没有自由伸展过枝丫。

如果一个社会最成功的,是教会人沉默,那它最失败的,也是让人忘了声音。

我走过了许多国家,看过许多街道上不同的影子。有些影子昂首、有些影子雀跃,而我想起我们街道上的影子——它们多数是匆忙、压缩、沉重的,好像影子也怕被现实踩碎。

有一天,我在异国的一条长椅上坐到黄昏。夕阳落下去,光像温柔的潮水一样涂在街道上,把人的影子拉长。那一刻我突然明白:理想国不是一个国家,它是一种让人不必低着头活着的空气。

如果空气是甜的,人就活得像春天;如果空气是苦的,人就活得像冬天。

而我深爱的这片土地——太久没有闻到春天的味道了。

我常常想,如果有那么一天,我们的土地突然安静下来,那会是什么声音?不是沉默的安静,而是一种心里终于放下重担的安静——像一个走了很久的人,第一次停下来,敢深呼吸。

那天,也许不会有庆典,也没有人需要挥舞旗帜。街上的汽车照样堵,菜市场的摊贩照样吆喝,孩子们照样追着气球跑。不同的是,人们的眼神,会悄悄变亮一点点。亮得不夸张,只够照见自己的影子,不再那么灰。

一个真正的理想国,不需要宏大,它应该像雨后的空气一样自然。人走在路上,不再觉得尘土粘在肺里,而是觉得风轻轻擦过脸颊,像在提醒:你终于是你自己了。

我想象有一天,医院的走廊不再躺着挤不进去病房的人。那些曾经哼着痛的人,不是因为奇迹,而是因为制度不再把他们排除在门外。高干病房仍然可以存在,但不再是天空,而只是其中一层楼。病床不再区分身份,医生不再分贵贱,病人进门时不需要低头,只需要报名字。

我想象有一天,孩子们不用扒着窗台流口水看别人吃东西。他们坐在同样的课桌前,不必为户口、出身、背景、关系而战。那天的教室里,最响亮的声音不是老师的教诲,而是孩子们笑声在墙上撞来撞去——那笑声不再害怕被人制止。

我想象有一天,我们不再把沉默当成教养,不再把谎话当成智慧,不再把麻木当成生存技巧。人们走进办公室、工厂、田野、街头、海边,从事自己愿意做的事,而不是为了活下来不得不做的事。丢掉一个工作不会像坠入深渊,而像是渡过河流暂时湿了鞋。

我想象有一天,老人们坐在长椅上晒太阳,不再抱怨“我年轻时怎么怎么苦”,因为他们知道自己的孩子不会再重复老路。他们的皱纹是岁月留下的,而不是忧愁刻下的。他们看着夕阳,不会急着回家,因为无论回哪个家,都是自己的家。

我想象有一天,人们可以坐在同一张桌子上说不同的话,而不会被要求统一口径。争论不再是撕裂,而是修补。不同的声音像不同的种子撒在土壤里,可以争阳光,但不互相拔根。

我的理想国很小,小到用一只手就能捧住。它没有水晶宫,没有金色大门,更没有神降奇迹。它只是让人活得像个“人”——抬得起头,哭得出声,笑得自由。

可我越想,心里越发疼痛。疼得像在胸腔里塞进了一块冰,越捂越冷。

因为我知道,我们距离那一天,不是差一条街、一座城,而是差一层厚得看不见的墙。那墙不是水泥砌的,是很多代人积累的恐惧与顺从堆起来的。

墙外的世界有人在歌唱,墙内的人睁着眼做梦。梦里,天空是亮的;醒来,天花板压得像石板。有人把梦刻在心里,有人把梦藏在枕头底下,有人干脆把梦撕碎,当成纸塞进鞋里垫脚。

我害怕有一天,我们走到生命尽头,才发现自己活得像公园里那种被铁丝绑成造型的树。枝条长得整齐,叶子生得标准,从不越规。可当链条打开,它已经不会自由生长了。

理想国不是给孩子们看的童话,它是成年人不敢承认的渴望。那渴望藏在每一次我们“差点说出口却忍住”的话里。

我相信那一天会来,但它不会像节日一样提前通知,不会有礼炮,也不会有口号。它会悄悄降临,就像春天第一片叶子鼓起来时,没有声音,却改变了整棵树。

等那天来临,我希望我们还有力气抬头,还有勇气认出它。

我害怕的是——等那一天终于来了,我们已经习惯低着头,再也抬不起来了。

我害怕的是——

当那一天无论我们是什么党派,无论是什么背景,无论是什么观点的一群人可以坐在一起的时候,却忘记怎么举起手中的酒杯,忘记笑是什么样子的了。

附录(作者 X 文):

分享一下我在现场提到的《民主手册》:革命观与理想国

别人问:在根本看不出中共政权可能垮台的任何迹象。你到处奔波,鼓吹民主。你在追求什么。

分享一下我在现场提到的《民主手册》:

别人问:在根本看不出中共政权可能垮台的任何迹象。你到处奔波,鼓吹民主。你在追求什么。

王炳章博士在民运手册最后一问答道:

我祈祷,让我实现这样一个愿望:有那么一天,在我的国家里,所有的孩子们,不管来自城市,不管来自农村,还是来自最偏僻的山野,不再为别人的一碗面而嘴谗,不再为别人的一件新衣而羡慕,都能戴上他们喜欢的面具,把天真百分之百地喷放出来,带着他们跑向想象的彼岸。

我祈祷,让我实现这样一个愿望:有那么一天,在我的国家里,所有的成年人,不管是从城市来,不管是从农村来,不管是从草原来,还是从山区来,都能从事自己喜爱的行业,不再为明天的饭碗而担忧,不再为交不起孩子的学费而着急。即使暂时失了业,社会的福利温暖也将使他们度过难关,走向一个新的机会和希望。

我祈祷,让我实现这样一个愿望:有那么一天,在我的国家里,所有的老人们,不管他是出身知识份子,不管他是出身工人,不管他是出身农民,还是出身黄河 边的纤夫,都有养老金,都有医疗卡,都能含贻弄孙,走过金色的年华。

我祈祷,让我实现这样一个愿望:让我实现这样一个愿望:有那么一天,象我们这些人,不管你是什么观点,不管你是什么党派,不管你是什么背景,都能坐在一起,用规则,而不是用枪杆,施展每个人的抱负。在同一个民主的殿堂里,商讨国家大计,纵论天下之势。

我祈祷,让我实现这样一个愿望:有那么一天,我们中国人民能象全世界文明国家的人民一样,沐浴在民主的阳光之下!

2025 年 11 月 6 日上传