松岛:胡适与反共(下)

胡适不仅反对共产党的暴力革命和疾风骤雨一样的全面社会改造,并且他的思想当中也有着很强的个人主义和民主主义色彩,他认为民主的生活方式,在政治制度上尽管看起来好像是少数服从多数,其实民主制度最好的一点恰恰是多数不抹煞少数,不敢不尊重少数,更不敢压迫少数,毁灭少数,而这又跟共产党的“下级服从上级,全党服从中央”的民主集中制是相反的,是格格不入的。此外,胡适也激烈地反对对权威的盲从,他说现在孔丘、朱熹的奴隶减少了,却多了一帮马克思的奴隶;陈腐的古典主义打倒了,却换来了更加浅薄的新典主义。他认为,一切主义,一切学理,都该研究,但不能把它当成天经地义的信条和绝对真理。

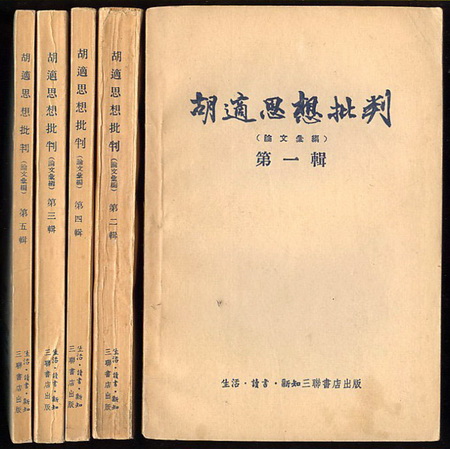

然而,胡适毕竟是一介文人,尽管做过几年驻美大使,但终究还是一个信仰自由主义的文人,在那样一个如此混乱,充满了纷争的时代当中,胡适对社会主义理想有过一段时间的亲近,也对国共合作两党制的前途有过幻想。1949 年,共产党百万雄师过大江,毛泽东左一个《别了司徒雷登》,右一个《丢掉幻想,准备斗争》,一边对胡适心中自由民主制度的典范英美采取斗争到底的态度,向苏联一边倒,一边把胡适本人打成了反动知识分子的典型,严加批判,在一片风雨飘摇当中,胡适再一次登船前往美国,在路途中写下了《自由中国》杂志的宣言。中国大陆改朝换代,国民政府退往台湾,毛泽东江山还没有坐稳,就调动几十万大军入朝作战,国内更是接连不断地发动一场又一场运动,其中便有一场专门以胡适为批判目标的批胡运动。

我们许多人印象中的胡适,可能主要都是一个反传统的形象,包括之前我引用的胡适的原话,说在新文化运动之后,孔子、朱熹的奴隶终于少了一些,而新文化运动所包含的这种激烈的反传统倾向,胡适自然是背后的推手之一,以至于在争论的最高峰的时候提出了那句“全盘西化”的口号,这是大家都非常熟悉的那个胡适的形象。对待传统,对待文化是如此,对待女性问题,胡适的态度也是非常的激烈,他在 1928 年曾经说过,我们的老祖宗太对不住我们的妇女,我们把女人当牛马,套上牛轭,还不放心,还要砍去一只牛蹄,剁去两只马脚,然后赶他们去做苦工,全世界的人类里,寻找不出第二个国家有这样的野蛮制度。

这是我们熟悉的胡适,然而,在 1949 年之后,当直面中共统治下的暴政的时候,他却采取了全然不同的角度,也就是说,他试图从中国的几千年传统当中发掘出一套反对独裁、暴政的叙事,也就是说,他认为中国传统当中的一些精神,是中共的暴政所不能摧垮的,是延续几千年的“道统”。首先,胡适认为,中共统治的性质究竟是什么呢?其实归根到底就是一句话:非中国,非理性的暴力独裁。在这句话当中,“非中国”这个词是值得我们注意的,换句话说,1949 年之后的共产党极权统治,是逆传统而行的,是丝毫不符合中国传统的,是最没有“中国特色”的,反而胡适自五四以来所倡导的自由民主与科学,从历史的角度追溯,倒是符合中国国情的。胡适提出了这样一个问题:在共产党的统治之下,中国思想和文化当中有没有什么成分是集权和暴力所不能摧毁的?这个成分是否终将能够成为推翻暴政的最后力量。他认为,中国传统当中至少有以下三点能有效而且长期地抵抗共产主义:第一,近乎无政府主义的对所有政府干预的厌恶;第二,对知识、宗教和政治的怀疑精神,即使是对最神圣的事物也是如此;第三,传统当中对个人权利的推崇。

当然,从我们今天的角度看来,胡适的说法可能很多人不会同意,中国的传统当中除了一些零零散散的言语之外,不一定能够看得出,更未必能够体现出来他说的这种对于暴政和压迫的抵抗精神——也许“皇帝轮流做,明年到我家”是一个例外,这倒真是一个传统,然而,与其说这是抵抗暴政的传统,不如说这是政治流氓化的传统。除此之外,也许这是大家都能想到的一点,胡适在通过对中国传统的推崇来批判中共统治的时候,果不其然地也提到了中国古代的监察制度和“士”的精神,或者说是“清流”的精神,他认为这代表了一种“智识上与生俱来的怀疑与批评的精神”,同时也能代表一种士大夫阶级对专制皇权的一种抗衡,放在当代,就成了中共暴政的一剂解毒药。换句话说,他仍然相信知识分子的力量。很显然,胡适大大的高估了中国传统当中无为放任和追求自由的力量,把古代的哲学思想看作了抵抗强权和暴政的武器,而同时又低估了共产党政权借助现代的科技和政治机器,在控制人民的思想和行动上,有着前无古人的效率,至少到目前为止,我们仍然不大能在现实政治的层面上,看到胡适所论的这个自先秦以来的自由传统在反抗强权和暴力上,起到了什么作用,反而催生出了一大帮每天帮中共说话,当中共的传声筒,利用所谓中国传统来钳制公众思想的所谓新儒家分子。而当今的中国共产党,更是把自己攀附到了中国传统的这一条轨道上,每天在那里谈五千年伟大传统。

相比起在思想层面上,借用中国传统对中共统治进行这些间接甚至于不着边际的批评,胡适也没有放弃对中共政权提出直接的批评,更没有对中共政权有过任何幻想。我刚才提到,胡适认为中国共产党统治的一个核心性质就是它的统治是“非中国的”。胡适所说的非中国,一个方面是刚才提到的与中国传统之间的矛盾,而在另一个方面,他其实就是在说中共是苏共的卫星党,儿子党。在 1950 年他就说过,不只是中国人不自由,中共政权本身也是不自由的,毛泽东,中国共产党,还有整个共产政府都在苏联的枷锁之下,他们是听命于克里姆林宫的,他们要依赖苏联的军事和工业的力量,他们只能一直听命于苏联。同一年,胡适在美国的《外交事务》杂志上发表了一篇几十页具有超前性的长文章,他指出,共产党在中国的成功并非如一般所说的是因为共产党的政策深得人心,其主要原因还是因为中共在苏联,在共产国际的支持下,抗战八年期间迅速扩张,加上之前的西安事变和之后的雅尔塔密约,这都是苏联给中共创造出来的有利条件。他为什么要在美国的杂志上用英文发表这篇文章?其实就是为了回击当时美国的左翼知识分子,这些人对中共长期以来都有着粉红色的想象,其中的代表人物就是统领美国汉学界,中国研究界几十年的学术大佬费正清。费正清在 1982 年出版的回忆录当中,还在把延安说成是“闪耀在远方的一颗星”,态度与埃德加斯诺在《红星照耀中国》当中对共产党的向往是一样的。费正清在 1944 年从重庆回到美国,当时他“深信共产党的革命已经根植在中国人的生活当中,已经不可能被 CC 系或者戴笠的警察所压制了,而共产革命的理想,体现了农民的解放与五四以来民主与科学的传统。”这些西方的学术大家不但当时没有看出,在反右、大饥荒、文革之后仍然没有看出中共统治的本质,反而还把延安当成明星,还把中国革命当成民主科学的体现,真是不知道还有什么可说的。

1950 年代初,胡适在美国发表了许多次讲演,他在讲演中毫不掩饰他对目前中国形势的痛心和对中共的批判,他说,在中国悠久的历史上,没有任何时代像今天这样,受到了如此道德和精神层面的荼毒,即使在帝制时代,即使帝王有着无限制的权力,也赶不上红色中国每天对知识分子无所遁形又无所不在的迫害。他接着说道,古代中国既没有现代这么庞大的军队,也没有无所不在的秘密警察,人们至少还有沉默的自由,而今连沉默的自由都没有了,政府当局鼓励夫妇互相告发,父子互相告发,胡适自己的儿子胡思杜,滞留在大陆,就要被迫在报纸上发表文章谴责他的父亲是反动分子。在那几年当中,胡适反反复复地提到“沉默的自由,正好与储安平所说的,”在国民党统治下,这个“自由”还是一个“多”“少”的问题,假如共产党执政了,这个“自由”就变成了一个“有”“无”的问题了。”这句话遥相呼应。胡适认为,沉默的自由,是比言论自由更基本的一种人权,沉默的自由就是一个人有着不表态的权利,等到连这个权利都要剥夺的时候,一个人也就失去了不说假话的自由。当时的西方人对中共政权的了解是非常有限的,胡适在那段时间写作的大量文章和演说揭露了中共政权对知识分子,对整个社会的压迫。

胡适除了对现实政治的直接批评之外,也对他经历的这几十年激烈的暴力共产革命有过理论层面上的总结,他认为,以马克思列宁为标签的共产主义之所以能在中国风靡一时,主要是基于以下三点原因:第一,对乌托邦理想的吸引;第二,对激烈革命的过度憧憬,幻想着革命能够改正一切的错误和不公正;第三,一些抽象的,未经清楚界定的名词发挥了魔幻而神奇的效力,例如“无产阶级专政”,“人民民主专政”等等。他认为,对目标和理想盲目的崇拜,并且又缺乏对达到这一目标和理想的过程的必要思考,最终必然会导向一种不道德的哲学,那就是目的可以使手段变得合理,此外,人们对社会和政治思考缺乏耐心,这是一种懒惰的表现,而这就反映在了对暴力革命的推崇上,大家好像都觉得一步一步来,解决问题的速度都未必赶得上产生问题的速度,那么索性全盘推翻,就像毛泽东说的那样,直接把社会当成一张白纸,在上面书写一些所谓最新最美的图画。最后,胡适警告我们,不要小看一些大字眼的魔幻力量,这些大字眼到了现代独裁者的手中,就成了他们最有力的工具,而唯一的解毒丹就是少许的怀疑和不轻信,以及一点把思想搞清楚搞通透的严格训练。在这一篇文章的结论当中,胡适沉痛地指出:成千上万的人已经遭到谋害,上亿人民受到奴役,中国已经成为了一个人间地狱,这种种的灾难,就是来源于对乌托邦社会的盲目崇拜。

尽管如此,尽管胡适在大海的彼岸对中国的现实有着这样大的沉痛,对中共政权有着这样严厉的批判,但他仍然对中国的未来保存着一份乐观,正当中共发动的批胡适运动达到高潮的时候,胡适专门花了不少时间去阅读中共为了批判胡适而炮制出的那些材料。他最终得出结论:清算胡适思想,等于是温习胡适的书,这正是替我做出了免费的宣传,我感到很高兴。直到最后,胡适仍然有着他的一份乐观,仍然坚信他所信仰的自由和民主的种子,终有一天会在中国的土地上开花,正像他年轻的时候写作的一首后来被改编成歌曲的小诗《兰花草》的结尾那样,“但愿花开早,能将宿愿偿;满庭花簇簇,开得许多香。”