陳志龍、曾建元:原自然,人,曾建元── 音樂人與法律人的滾燙人生

開場白

Hello,各位觀眾,大家好。今天是 2023 年 7 月 6 號,禮拜四,《龍哥打怪》第 236 集。我們今天找到具有原自然人性格的曾教授。曾教授好。曾老師,還有各位觀眾朋友,大家好。《龍哥打怪》第 236 集完全不一樣的喔。大家看一下後面這個曾教授,他帶著一個膠盔,頂天立地。為什麼要戴膠盔呢?就怕有工地安全的問題,他那是在國家音樂廳舞台上做演出前的布置,這是一個音響的設計很棒的地方。

曾建元教授,是法律學教授,是臺北世紀合唱團的團長。也是公民監督國會聯盟的理事長。今天的直播,歡迎大家收聽,也請趕快記得在聊天室裡留話。我們看一下,這布景真的很棒,對不對?今天真的是不一樣。太陽,就是期許大家有光明的人生,活在自然之中。然而人要如何跟自然結合在一起?

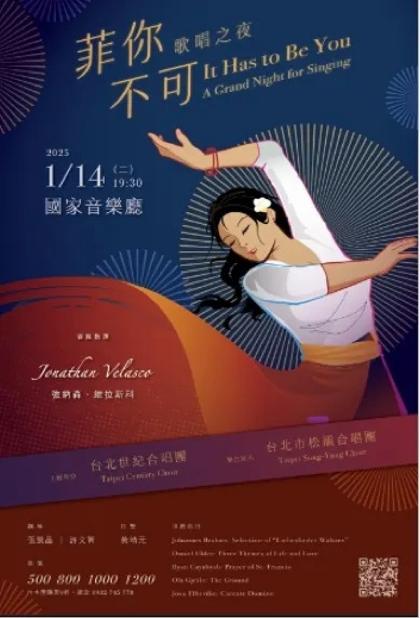

臺北世紀合唱團,他們 6 月 27 日最近才在國家音樂廳做了一場非常棒的演出,主題就是《自然》。待會再請曾建元來介紹。他也是公督盟的理事長,我在國外都有看到立法院游錫堃院長講公督盟很好。

曾建元的父親是白色恐怖的受難者,叫曾群芳。我在我的《波濤洶湧臺灣法律 80 年:民主法治與人權保障》的故事裡頭,有提到曾群芳。他曾受到蔡章麟大法官的保護,還有洪福增律師。洪福增的女兒就是洪蘭教授。蔡章麟是國立臺灣大學法律學系教授民事訴訟法的老師。蔡章麟很好玩,外國人來演講,他就拿個麥克風,然後講了一大段德文,最後送給人家他三本的《民事訴訟法》上中下各一册。德國法蘭克福哥德大學(Goethe University Frankfurt)有位法學教授,叫 Peter Gilles,是梁松雄教授的指導教授,跟我非常好,他就就跟我講說,欸,志龍,你的這個 professor 蔡,他講了一大堆,德文非常好,他都看得懂,但他送的中文書他就看不懂,就請在座的人翻譯給他聽。他聽後,一直講,蔡章麟不錯,很好很好。

蔡章麟大法官卸任後,還當過監察委員。我們以前的老師都非常好,我從德國回來的時候,還碰過他。我出國前當研究生的時候,就有參加他舉行的研討會,當時有三個教授在場,姚瑞光,他走的時候將近有 100 歲吧。駱永家教授,還有一位是陳榮宗陳教授。我的印象,哇,蔡章麟人緣非常好,我們都知道這位是民事訴訟法大師。他是曾建元的爸爸曾群芳的救命恩人,他們之間都是好人,好人就幫助好人。就自然而言,自然原本就是自然,就是原自然,另外一個叫假自然,是人造的自然,那就不自然,對不對?我們知道,很多人就要率性而為,讓本性流露。音樂要唱得好,一定要有原自然的本性,不然就是噪音,就像有的周杰倫的音樂,現代音樂中很多的饒舌歌,就是這樣子。原自然的聲音就像鳥唱歌很好聽,人聲也很好。臺灣原住民泰雅族,還有阿美族啊、平埔族等等的歌聲也都很好,臺灣其實就是一個音樂島,很棒的地方。什麼叫做人?人就是有血有肉、有話敢講,講真話,人本性中的真性情,可以在曾建元身上看到。

我們今天的 Movie star 曾建元,你比較喜歡音樂還是喜歡法律?還是兩個都喜歡?你以前在臺灣省立板橋高級中學的時候呢,還有發生過類似電影《返校》的故事;還有你身邊美麗的小姐,妮妮,周靜妮。法官不容易考,要考你好幾次,我看我以前臺大的導生,好幾個都是重考考上法律系,再準備律師或司法官考試,都要考好幾次才過關。法律系非常非常地難考。可是,我看到許多重考好幾次的,現在都很優秀。我的導生裡頭有很多都很自然的,像真理大學的吳景欽教授,很厲害,我有翻過他以前 18 歲時的照片。好,我們就請建元來談一下,談第一個問題,什麼叫原自然,來談一下?──其實人本來就是自然的一部分嘛。今天龍哥擔任記者來採訪曾建元喔。

自然是天性、人的本性

曾建元:對,人本就是自然的一部分。我們念法哲學,都會談到自然法。古代基督教把自然視為是上帝所創造的世界,當中世界運行的基本法則,就是自然律。人是自然的一部分,人間的正義,就被稱為自然正義或自然法,要在根本上去符合天道、符合自然的原理。從人跟自然的關係,可以推演出來人生哲學,天行健,君子以自強不息;還可進一步發展出法律哲學,以基於應然的自然法價值檢驗人定法的正當性。

作為一個人,當我們有機會腳踏著大地或流水,我們跟自然的關係,就彷如瞬間回到最初的狀態,那個最初的「人是自然一部分」的狀態,那是一個人的感性能力回歸的時刻,一種非常淳樸、純真的狀態。要知道,我們平日被鞋子保護著,大地被柏油包裹著,流水被關入下水道,對待自然的態度,是高度理性的支配關係,所謂的人定勝天。……

陳志龍:我打個岔,所以你在感官上就是,眼睛看得很清楚,耳朵聽得很清楚,嘴巴又能唱出很好聽的歌,然後講話又很自然真誠,那就有哲學味哦,對不對?他現在講的一切,就是要反璞歸真。一切都是從零開始,然後像細胞分裂一樣在發展。陳志龍腦袋都花了,頭腦記不清楚,不像曾建元什麼事情都記得清楚。曾建元比我年輕很多,可以說是我的「子供先輩」。

小學的時候你有沒有壓力呀?就是違反自然的壓力?

童年

曾建元:其實,基本上我的童年是非常愉快的啊。我現在住在臺北市中山區的東邊,隔著復興北路,就是松山區的民生重劃區,這是臺北當年的郊區,現在可熱鬧了,中山國中捷運站的周邊,復興北路上處處都是銀行,等於是臺北市的小型金融中心。可是以前呢,依著復興北路的我家四周都是水田,有牛、有白鷺鷥,那是一個非常自然的環境。我剛才講說,腳踩大地,那時進出我家下埤仔一帶的道路就是土石路,雨一下就成了泥巴路。我上學都要走著田埂或沿著圳溝,來到榮星花園搭公共汽車,一早雨蛙都會在紅瓦鋪成的人行道上亂竄。以前那邊就是鄉下。我家門前,可以隨時聽到蟋蟀、田蛙、牛蛙、各種蟲鳴鳥叫,晚上可以看到螢火蟲在半空中、在眼前閃爍,這都是我記憶深刻的童年。那時候差不多就是民國 50-60 年代,我出生在民國 55 年。

陳志龍:哦,這變化很大,我是在那個時候念臺北市立大同中學初級中學部的,也在那附近。

音樂與法律:在規則中表現的真情

曾建元:講到音樂啊,我們所謂的天籟,天籟就是來自於自然的聲音,聽得到天籟,然後也可以唱出天籟,然後與天籟和鳴。人在這個音樂環境中,唱歌啊,其實就是希望去重演我們在大自然中所聽到的聲音,蟲鳴鳥叫、風霜雪雨,都是音樂,用各種方式復刻自然的聲音和感情。模仿天籟自然的旋律,表達人最自然的感情。這是一個聲音美感經驗的重新演繹,而最根本的精神是人的真情,這個真情是人作為自然一部分的天性。我們都在聲音中,也因此都在音樂中。音樂的表達為什麼可以跨越文化、國籍、年齡和階級種種的界限,因為它回到人的本心,回到人最最基本的感覺,所以可以感動人。外國的歌曲唱的是什麼內容呢?歌詞是什麼?你可能不太了解,可是你從旋律當中,便可以體會到當中所流露出來的感情,而產生共鳴的效用。我喜歡音樂,主要在這個地方,也就是說,我們通過音樂這個形式,甚至在表演的過程當中,我們很自然地抒發了自己的感情,訴說自己的故事,把希望寄託在其中,也許就可以在社會生活當中所面對的一些挑戰或困難,透過音樂欣賞的過程,釋放壓力,常常因此而靈光乍現,讓我們找到智慧,找到解決的方向,使很多問題得以迎刃而解。所以對我來講,音樂的演出或者練習,有點類似很多人在修行禪坐的經驗。

陳志龍:與樂曲中蘊含的無名的靈性與感性交流、互動、牽連,也與自性對話。所以音樂不只是音符,音符跟音符搭配的組合構成旋律,然後有與呼吸和情緒協調的樂句、音節,再有升降記號表現情感的波折。人類透過音樂的意義表達,和邏輯語義學研究的主題很像。

有些東西是人本身就自然就有的,但在社會化或文明化的過程中失掉。──我們現在有太多人進來收看了。有一位陳先生說,人本來就該自然,太複雜,會找不到良心,才有貪官污吏。沒錯,講得真好。不懂得自然的人,浪費了來到人間的這一遭。

曾建元:對,我想再講述一點,就是說,音樂的演出,跟人類或者是萬物,很自然地發出來的聲音還是不太一樣的,為什麼呢?現在的音樂,其實是理性化(rationalization)的產物,法律也是一樣。音樂的旋律、音高、調性,都經過統一的過程。比如說平均律(well temperament),將每個八度音律等分成 12 個平均的音高,而以此建立統一的音樂律式,無論是人聲或樂器的音準,全部依此調整,所以我們現在音樂的每個音、音階、調性,都是以西方的音樂文化發展出來的,跟中國傳統的五聲音階不同,但相同之處,都是在一個非常嚴謹的秩序下的聲音的感性表達,都是根據一定的規則(rule),跟法律一樣,都是由規則所構成,但卻是運用一定規則所產生出來的藝術品,而表達著一種自然的感情。可是,這個媒介,它其實還是高度需要專業訓練才能運用得宜,是人類文明演進中創造出來的一項非常精密的技術,或者說是在一套規則的規定之下所產生出來的文化表現形式。所以我要講的,就是說,其實,我們平常唱歌,跟專業的演出,其實還是有大的差距,因為這邊需要有一個專業上的訓練。就像我們學習法律,也需要先經過一種專業的訓練,不是單純的、樸素的正義感就能夠去解決人間的是非。司法是基於人們所遵循的法律規則所找出的衝突解決方案,音樂呢?也是這個樣子的。

運動法的精神,取代舊有法匠的霸凌!

陳志龍:我們從曾老師這邊,學到音樂,也是透過規則經歷邏輯化、或者組織系統化。就像開車一樣,必須要有一些規則。音符或樂曲調性的升降、演奏的樂器、聲部要怎麼搭配,然後左邊右邊,怎麼產生回音(Echo),已經形成一種紀律、一種規律。就好像正法一樣的東西。賈伯森(Ken Jacobsen)教授曾經到臺灣兩次,在我臺大的運動法課程上過課。他談到競爭(competition),運動員競爭的時候,一定要按照他的本性,不能吃藥,不能犯規,不能違反秩序,不能造假,造假就是不行,一切都在維護「真」的東西。

我們從運動法裡頭,學到我們法律所失掉的東西。現在法律有一些太假,有一些失掉了競爭的規則,官官相護,然後老百姓就很倒霉。所以有些規則,所謂惡法亦法,然後又在自然法的映照下惡法非法,是人為製造出來的問題,不能夠產生公平競爭,也不能產生公平戰鬥(fair fight)。我們剛好可以從曾老師這邊學到很大的一個點,就是音樂裡頭,有一種完全自然發揮的音樂,另外一種,我們在舞臺上演出的音樂,必須要遵循舞臺的規則,就像我們到餐廳用餐,會有用餐的禮儀,品酒、喝茶,都有其禮儀,在社會上,各種行為都有規則,規則清楚,甚麼事都很好講。我們對這的感受很深。

曾建元:所以,對我來講,學習音樂,或者是學習法律,其實是道理相通的。我們學到的是,我們是在一定的規則之下去表達我們對於這個世界真實的感情、對於人的寄託或期待。世間道理很多是相通的。很多人會以為,學法律的人會變得很嚴肅,學音樂、學藝術的人,必然很感性。其實不是的,像我們陳志龍教授,其實是很感性的人。我不算是感性的。我從小都常讓別人頭痛的。但回過頭來說,我們從事法律的工作,或者是想要透過法律來評斷人間的是非,如果你的感性、自然的正義感不存在的話,那其實是會做不好的,因為光有那個規則,而沒有支撐規則的那個感性的力量,對於人性的真誠期待,那你就會成為一個酷吏。在音樂上面,你的音樂只會是機械式的聲音的傳遞,沒有感情,也無法感動人。所以我覺得在這方面的道理是相同的,也就是說,是在一個非常嚴謹的專業訓練的架構之下,來表達人的自然本性、人的真情。

陳志龍:所以好的音樂跟好的法律其實都很難找得到,因為必須要出乎自己的至情、至真至善至美,讓天才、靈感不受限制而能發展到極限,最終到了身心靈全部的合一,而發揮到淋漓盡致為止。我們現在知道曾老師其實是隱藏版的法學大師。他非常地知道很多東西,他也是顯在版的法學大師,隱藏又顯在。因為《龍哥打怪》236 集,他已經顯示出來,不能再隱藏了,然後經過《龍哥打怪》236 集以後,他顯現原本,無論是作為音樂人或是法律人,他顯現出來的都是率真。有網友說,曾教授是優秀的法學教授,又是臺北世紀合唱團團長,音樂的才華同樣令人驚豔。我覺得這樣沒有劇本多好,可以直接來認識曾教授。曾教授現在人在外面,真正的滾動人生,在高速公路上,車窗外面的路燈閃閃爍爍。曾教授,我們再來談一下。

你的童年,就是生活在自然的環境,然後你也悟出了些道理。我們感興趣的是,曾教授在高中的時候,有所謂的《返校》類似的校園白色恐怖問題。高中的時候因為讀書和寫作,被列入監控對象和製作檔案;進了大學以後,你認識一位美女,後來的周靜妮法官。她怎麼吸引你啊,那個美女也被你吸引,那到底是什麼樣的過程?來講這兩段好不好?

板橋高中時期經歷的白色恐怖

曾建元:容我先談一下,我小時候在臺北市立中山國民小學所受的音樂教育,是非常成功的。我對於五線譜,對於樂理的認識,都是從小學的音樂課當中學到的。我並沒有受到什麼高深的音樂訓練,我的小提琴啟蒙老師劉慧璘,那時也只是國立臺灣藝術專科學校音樂科學生,我的樂理完全是奠基在小學的音樂教育上,所以我非常感謝中山國小當年的教育,特別是紀花和黃喜雨兩位音樂老師的教導,以及林玲珠老師帶動的合唱風氣,讓我這一輩子受用無窮。我在小學,都擔任班上合唱的指揮。到了初中,臺北市立中山國民中學,就因為準備高中的聯合升學考試的關係,這個興趣就暫時擱置了下來。

我上了板橋高中的時候,對於文學很感興趣,參加了校刊社板中青年編輯委員會。當時也閱讀了很多的文學作品,臺灣的或者是國外的。到了我高三的時候,開始對中國 30 年代的左翼文學感到興趣,主要是因為對禁書好奇,就常常在萬華書店──現在已經關門了啊,在萬華和平東路上,我常常在它最下層的書櫃去找禁書,買了很多當時 30 年代的文學作品,當然我看得很得意啊,因為同學都沒有機會看到這些東西,所以,難免有時候有點得意忘形啦,所以就會有告密者,校內言行比較囂張的,就容易受到注意。當時板中的校刊是非常自由的啊,那裡也是人才輩出喔。年少輕狂、叛逆,目空一切,所以我們有的是學生會對當時的政治有所質疑和批評。那時候已經是黨外運動蓬勃發展的階段,我們常常會收到校外穿透校園圍牆送進的街頭演講或廣播。記得在臺北縣立板橋體育場方素敏的演講,當時她在臺上哭啊。那哭聲我印象深刻,都傳進了校園教室中。前臺灣省議員林義雄的太太方素敏是為她家林家血案討公道,那時我高中,還特別買了《聯合月刊》創刊號研究撥雲專案小組召集人曹極的〈偵查林義雄家屬命案回憶錄〉。我對這案的印象非常深刻。

陳志龍:林義雄方素敏的兩個雙胞胎女兒林亮均、林亭均在家被殺,姐姐林奐均重傷,方素敏的婆婆林游阿妹也被殺,她們都被用刀子,在美麗島事件隔年民國 69 年的 2 月 28 號晚上殺了。國民黨政府把責任賴給留著大鬍子的澳大利亞博士生家博(Jeffrey Bruce Jacobs)。家博,後來我有機會認識。家博回來過臺灣好幾次,後來他得了癌症過世。

曾建元:我那時候就是從閱讀被查禁的文學作品當中,去解放、抒發自己對於現實政治、校園之外的社會氣氛的不滿。然而我們的校園生活還是非常自由的,特別在校刊社或三民主義研習社裡面。當學校要收回《板中青年》自辦,我們就自己組織了文學社團板青藝文社,自己辦文學書刊《清心集》,沒想到這樣就被學校指控觸犯了《出版法》,還有《戒嚴令》。我們的出版,是自己謄寫影印裝訂的,是同人誌,沒有經過學校審查,因此而被構陷入罪。我們當時寫的,其實都是文學的作品,校方的安全維護秘書尤文治,就是在我們的文字當中羅織反動的罪證,好像文字獄一般。我的一篇文章〈也算文章──趕稿時心靈活動之紀錄〉被指控有紅色的思想,因為我在裡面提到,──我是用余光中的詩做一個典故,說在冬夜裡面寫文章,天氣很冷,文章終究寫不出來,氣到把二十四史燒掉,都還不夠給我取一點暖。這是余光中的詩〈四方城〉的典故。尤文治說這是焚書坑儒啊。我倒覺得他對我的這個指控是焚琴煮鶴,他完全不解風情,不了解文學修辭的誇飾,白髮三千丈,難道真的有三千丈的白髮嗎?你不能說,我在造假,在詐欺。我們就以誇大的描述像這樣一一入罪,現任《報導者》的創辦人兼執行長何榮幸,他的文章〈苦行僧〉,描述一個修行者追求真理的過程,要歷經這種艱辛,才能鍛鍊他的心智。滑稽的是,這種文章也被誤讀,尤文治說,難道臺灣有這麼苦嗎?你們高中生,無憂無慮地,為什麼要寫這個,沒事在唱衰啊?

陳志龍:類似這種指控,現在看起來是誇張的引述,不當的引述。現在有一位叫做邱奕展的,他的《熱血 x 夢想環島計畫》正在苦行全臺繞行一周,所以他也是苦行僧哪。邱奕展,要來上我們的節目喔。如果你在戒嚴的時候,你就會被抓起來。

曾建元:現在想起來很可笑,可是當時是很恐怖啊。

陳志龍:他們要編故事啊,對不對?

曾建元:喔,對。當時,是宣稱把我們的案子送到臺灣警備總司令部法辦,因為涉及到《出版法》。我的父母們非常緊張,後來我才知道我父親是政治異議者、政治受難者、反抗者,他非常了解當中的利害。所以,父親為了避免學校指控我們有集體的組織行為,我父親對我的事情從來沒有出面過,而是叫我的媽媽裝可憐去跟學校求情。這點上,我當時的確不能理解,也不能諒解,覺得一個男人怎麼這麼孬,叫太太出來被學校指責。我後來了解父親的考慮了。透過示弱,讓學校最後放過我,也讓我僥倖能夠考上大學。

我為什麼想要念法律呢?就是因為當時被指控違反《憲法》、違反《動員戡亂時期臨時條款》、違反《戒嚴令》、《出版法》啊,一大堆法律如網羅套在我的身上、我的心頭。嗯,我,我不能,我不能夠了解說,為什麼法律這麼無情、這麼冷酷啊,怎麼這樣對待我們這些高中生?我想把這個問題搞清楚,所以我填寫志願,看分數差不多啦,就填寫了東吳大學法律系。考上東吳之後,我的《憲法》老師,是李鴻禧教授,我就把上課的學到的言論自由這一套,寫了一個陳情書到教育部,也寫一個抗議信的回板中,說,其實你們的作為是違反了我們《憲法》的精神,《憲法》是保障我們的言論自由、思想自由的,不是像你們講的那個樣子,在箝制我們的創作、我們的出版自由。

陳志龍:你寫信到教育部和板中,這算是大事,有沒有收到回應?

曾建元:沒有,後來我媽媽幾乎哭著,叫我信不要送出到教育部去,所以信的原件我還保留著,我並沒有寄出去。板中的就寄出了。尤文治則打電話我,謊稱全部的書都移交警總沒收了。其實他騙了我,這一批書在他辦公室書櫃裡,被板青學弟李明洲打掃時發現,偷了一本出來影印,才又重見天日。

陳志龍:你媽媽用眼淚、淚海來調你新的滾燙人生。我覺得在不自由,或者是一個獨裁集權的體制下,或者指鹿為馬的時代、造假的時代裡,人真的是很痛苦。因為「真」的要藏起來,只能用「假」的對不對啊?而且「真」的還要被「假」的欺負,要對「假」的下跪或者示弱,這都是不對的。

另一種法律人生

曾建元:這對我大學的時代造成很大的困惑。學校教的、老師教的,跟現實是兩回事。老師教我們要秉持法律人的正義感、維護《憲法》對於人權的保障,對思想自由、言論自由、行動自由的保障。我們做法律人呢?應當去伸張正義。但是,在現實中,我們的教官、老師,叫我們要怎麼樣,要識時務為俊傑,少碰政治,要裝聾作啞。認真把六法全書背好,不要去質疑它的內容、把它背好,就可以考上司法官、考上律師,此生榮華富貴。

陳志龍:榮華富貴,若以犧牲別人為成本,賺取斷起榮華富貴就是打壓別人,實在不要臉,用假案來賺取自己的榮華富貴,這樣對嗎?造假文化很令人頭痛,我們要去假存真,要破假寫真。

曾建元:我認為法律人應該有另外一種典範,我們應該以我們的法律去創造一個公平正義的社會。當時都還是在第一屆國會的時期,戒嚴、動員戡亂時期,我認為要讓臺灣成為一個法治社會,就應落實憲政主義,而這就必須從政治改革做起,國會全面改選後,法律人也才真正有機會拒絕依照威權時期的法律,來執行統治者的意志,而是成為國家的主人,由我們自己來立法。我的生涯走向跟同學不一樣,法律、志業或者人生的道路,差別很大,我從來沒有考慮去參加國家考試,但我反而讀了很多跟法律有關的經典,去思考法律人怎麼去反省臺灣當時的法治狀態,所以我參加了學生運動和社會運動,追隨《刑法總論》的老師林山田參與廢除《刑法》第 100 條運動。至於野百合學生運動的前身,則是各校的學生自治跟學生出版跟言論自由運動。

陳志龍:那時候我已回到臺灣,在臺大法律系當副教授。我當時在七個學校都有教課,從禮拜一早上到禮拜天,都有在教書。野百合學生運動其實很重要。當時那些第一屆中央民意代表,如國民大會代表、立法委員等,他們幾乎全部都是聽從上面的國民黨黨意,有黨鞭來指導他們議事,很多還提著尿袋來開會投票,領出席費。他們都很有錢,還有什麼國會山莊房子可以住。他們整個已經喪失了自我,變成國家統治的工具,這都是很奇怪的事情。

當時律師非常地難考,司法官考試竟然還依各省分配名額。司法官訓練所裡,早上還要讀訓,還要讀總理總裁遺訓,還要穿制服、跑步和軍事訓練。現在有好一點,但是真的好嗎?還是沒有真的好,還有東西沒有改變,最主要是觀念沒有改過來。所以我們需要的是一個原自然的觀念,沒有原自然就不可能當好的音樂人,沒有原自然,就不可能當好的法律人,沒有原自然就不可能是人,是禽獸,──其實禽獸還有它們自然的本性,禽獸不如的,就是當人家的走狗,然後去做一些狗皮倒灶的不要臉的事,然後自己來獲取榮華富貴這些噁心的事情。所以沒有原自然就不是人,有原自然就是人,就是曾建元。曾老師點出今天臺灣最欠缺的東西,不是鈔票,不是欺負別人,不是製造假案、假證據,作弊造假。最重要的是不作弊不造假、反對造假、反對遮蔽、反對被統治、反對武裝統一、反對被迫害。要平反這些非常重要。再來請曾老師再講一下,你這一段,談反對運動、群眾運動。的確,因為是不對的,所以當然不能夠服從,對不對?在他的學生運動時代,就是要對付老化的這一些人。

合唱的人生

曾建元:我其實是在大學的時候,重新撿回來對於音樂的興趣。我在大三的時候,先從東吳法律系合唱團參加起,後來參加了東吳大學合唱團。我的導師是章孝慈,他也非常喜歡音樂,所以他也非常鼓勵和支持法律系合唱團的成立。我是首任的副團長。我在大學的時候,從大三開始參加合唱團到大五,這三年參加了大大小小的合唱比賽,沒拿過第二名以後的名次,都第一名。

東吳大學的校園社團文化非常精彩。我從小學的基礎樂理到比較高深的音樂作品學習跟演出,最後是在大學的合唱社團,找到我終身的音樂興趣。我從大學三年級開始參加合唱團,就一路唱合唱到現在,中間從來沒有中斷過。我因為不用當兵,近視太深,所以大學畢業後在臺北世紀合唱團一直唱,哪怕在準備碩士論文、博士論文口試的時候,我照樣上臺演出。所以音樂變成我的一種人間修行。

陳志龍:我打岔一下。我當時回國後也在東吳大學,有教課,見過章孝慈。他是校長,法學院院長成永裕。東吳有三個名師,章孝慈、城仲模跟林誠二,東吳三寶。他們的個子都屬於迷你袖珍,思想和學問都非常地好。音樂的發展,還是要有鼓勵,還要有人喜歡,喜歡以後就有機會走向專業。你在東吳的合唱團參加比賽常得獎,是因為你中間有抓到 know how 和訣竅,你本來就有天分來展現自己。我們在國家音樂廳裡頭看你們,那天我有去聽你們的演唱,男生比女生少,女生比較多,……

曾建元:現在國內的合唱團普遍很缺男生,有一段時期,各合唱團都缺人。為什麼呢?因為現在大學的合唱人口都普遍萎縮了。以前各個學校都有合唱比賽或者各校都有合唱團。可以培養很多的合唱人才,在畢業後銜接社會團,實現人才的甄補。現在大學比較像樣的合唱團。比如說臺大合唱團,團員陣容龐大,表現得非常傑出,我當年的東吳合唱團,已經變成一個很小的團了,如果沒有跟校友團或其他學校來共同演出的話,可能無法獨撐全場。大學的合唱文化已經跟過去有很大的不同,這就導致了合唱團的新進人才產生斷層。這也就是為什麼我現在還在臺上,因為說實在,我也沒辦法退休。我如果離開的話,我們男低音部就會少一個支柱,男低音分兩部的曲子就沒法唱了,但要去哪裡補人啊。臺灣的合唱團經營上面,有這樣的一個隱憂。但我要講的,就是說,臺灣的合唱文化,在亞洲國家當中,其實是首屈一指的。我們過去到歐洲參加各項比賽,說實在,我沒有拿過第二名以下的名次。歐洲每年有六大合唱比賽,六大合唱比賽的冠軍,在次年會再有一個總冠軍賽,世紀就在 1997 年義大利戈里齊亞(Gorizia)第 36 屆塞薩雷.奧古斯托.塞基茲(Cesare Augusto Seghizzi)國際合唱比賽榮獲總冠軍後,再於次年受邀參加在戈里齊亞省格拉多(Grado)舉辦的第 10 屆歐洲大獎賽音樂會(Grand Premio Europeo concert)。在這六大比賽拿過金牌的,臺灣不是只有臺北世紀合唱團。木樓、臺北愛樂、臺北室內、福爾摩莎、拉縴人等合唱團,都是在國際比賽當中經常拿獎的。

陳志龍:所以我們必須呼籲,優良的記錄應該要有人繼續來補充人手,年輕世代要進入。

曾建元:因為我們是自由的社會文化,大家有興趣,就共同鑽研,培養、訓練、鍛鍊自己的興趣到專業的程度。我們臺灣合唱團出國比賽,我跟你講,很少是靠國家補助的,合唱團幾乎都是自費,都是業餘的,可是大家專業上都非常認真。這是臺灣非常寶貴的文化資產。

陳志龍:國外的合唱團,通常國家要出錢啊,對啊?對喔?

曾建元:中國大陸的合唱團多數都有官方色彩。所以大陸人到臺灣來,我邀請他們來聽合唱,他們一開始大都興趣缺缺,當作應酬,因為他們覺得合唱都在頌揚黨國的偉光正,所以呢,他們一聽要去聽合唱,多數都望之卻步。

但是臺灣的合唱文化不是這樣啊,臺灣合唱文化是民間的,是在一個自由的世界中發展出來的。

陳志龍:臺灣合唱文化是原自然,原來就是自然的。中國大陸他們那個不是自然,是國家造出來的。只有原自然,臺灣人才會活得好,臺灣人才會發展自己的個性,臺灣人才能夠跟自然在一起,臺灣人才不會有痛苦,臺灣人才能夠發揮自己的所長。臺灣人念音樂、念美術,或者是音樂的生涯、美術的生涯、法律的生涯都會很好。

曾建元:合唱有一個特點,就是合唱不是在表現個人的特色,是在表現音樂和聲的和諧,所以,你必須要跟其他的音部,或者是跟你同樣聲部協調,各聲部的協調都需要,所以不能突出個人的聲音。當我們在聽合唱的時候,出現了具有個人特色、個人風格的聲音,這必定是一個失敗的合唱。所以,合唱事實上是一個需要高度紀律跟自律的藝術活動。但是呢,它還需要發乎真情發乎內心,所以,國家紀律要求下的合唱表現,絕對失敗。它首先一定是出自自律的要求,絕不是他律。

陳志龍:所以為什麼你們永遠拿第一名,就是這個道理,因為裝飾音或者虛情假意,人家聽得很不舒服,對不對?

曾建元:對,這是合唱這種表現形式的特點,中國大陸的合唱普遍缺乏了生命力,因為它是用集體紀律來要求聲音的一致,可是心不見得在一起,那是最大的問題。

陳志龍:這必須要中間經過無數的練習,無數地大家的互動配合,對不對?

曾建元:這個完全要自發的啦,你要喜歡這個東西。單憑他人的要求,你就無法達到藝術表達的境界。那是一種心靈的境界,不能是技術或者紀律的要求。那是兩回事。

遇見一位法律系女生

陳志龍:好的合唱是不可言表的,完全不是透過人為裝飾出來的。

轉換個話題,談談你的妻子周靜妮。不要小看法官,很多法官真的很好,只是我們沒有注意到他,我們如果用「找真的人」找「真的法官」,真的可以找到很多好的法官喔。我們也可以來談一下周靜妮。你當時怎麼喜歡上她,她怎麼喜歡上你?周靜妮當法官,也是很真的,但是為什麼會奇奇怪怪出了一些問題?這個請你來談一下好不好。

曾建元:我跟內人是在我大學畢業之後,在念國立政治大學三民主義研究所的時候,回到東吳大學指導社團才認識的。周靜妮,本來是臺北市第一女子高級中學學生,考上東吳大學,曾經非常地沮喪、非常地憂鬱。為什麼,她覺得考差了。後來她如願轉學到政治大學。我對她第一眼印象很深刻,是大學放榜後的第一天,她就到我們社團時事研究社來報名,就坐在斜對面正言社。我正好回學校,就看到一個好可愛、身著紅衣的大一女生。在場的學弟社長鄭博元來告訴我,她是高中社團界有名的周靜妮。她就是林黛玉那種孤高不群的樣子。後來有機會跟她聊天,發覺她竟覺得考上東吳很丟臉,她當時的心態是這樣的。那跟我當年考上東吳的心態是完全不同的。因為我是覺得我還有機會考上大學,非常高興,高中沒有被退學,還能考上大學,心情完全不同。我覺得這個小女生很可愛,等於是在大學還沒有開學的時候,她就報名參加了我們的社團。她對大學是有夢想的。為什麼她參加我們社團這麼轟動校園呢?因為她在北一女的時候就已經是校園紅人了。她是北一女中辯論社員,北一女新生辯論賽優秀辯士,拿過高中校際辯論賽最佳辯士,還參加了三民主義研究社和學生班級聯合會,任職班聯會學術部長,把從事工人運動的汪立峽、專事環境保護議題報導的楊憲宏、臺灣新浪潮電影重要推手小野(李遠)等等都請到北一女演講,還有討論馬奎斯(Gabriel García Márquez)《百年孤寂》(One Hundred Years of Solitude)的作品刊登於郭慧英主編的校刊《北一女青年》。她還走出北一女校園,參加了臺大民權初步學會主辦的民權初步營,我板青同學何榮幸正是臺大民初會長,周靜妮參加的營隊就是何榮幸主辦的。周靜妮在學校被訓導主任丁亞雯認為離經叛道,常點名勸告。難怪大學一放榜,就轟動東吳校園。我曾擔任過東吳法律系辯論隊隊長,時任隊長林良蓉是她北一女學姊,當然就第一時間邀請周靜妮參加辯論隊。

她在東吳,也一樣跟在北一女的時候表現非常傑出,也在社團界非常活躍,她後來也當選東吳法律系辯論隊隊長,主編東吳時研社學生報《淡水河》,在東吳編輯人研習營的實習報《春秋輯》競賽贏得編輯首獎,還是東吳大學的女性主義研究社創社的先驅者。她大一就參與了野百合學運,在學運之後成立的全國學生運動聯盟中擔任召集人范雲的秘書兼總務,也是跨校社團人文青年社的社員,這個社團的領導者之一是左翼學運份子臺大法律系的楊偉中。照理講,她在北一女和東吳的時候,表現的是非典型法律人的性格,對於社會和校園充滿了熱情。她除了口才好,文筆也很好。東吳女研社經常舉辦女性影展,透過影評的書寫和映後座談闡述和推廣女性主義。周靜妮在其中有相當重要的寫作,我是在閱讀她的作品中想要更進一步認識她。當然,追求她的人非常多。是在將近十年之後博士班要畢業的時候,才有機會再重新跟她見面。

重新跟她見面的時候,她正在準備國家考試,考了四、五年都沒上,狀態比較沮喪。她因為父親周雅川病故,遭遇家變,決定投入國家考試,挽救家運。破釜沉舟的決心,讓她對於過去的社團參與出現了悔恨的情緒,自責是高中或大學玩得太瘋,而耽誤了她的法律學習和國家考試的準備,她的心理狀態出現變化,她本來非常活躍的一面性格,逐漸地隱晦起來。後來她真地考上了幾乎所有的法科國家考試,她都考上了喔,包括土地代書、法官助理,然後接下來律師、司法官、碩士班都在同一年考上。在此之前,經歷了家變和連續四年的落榜,導致她的心境和個性都產生很大的變化。她後來選擇不當律師,在環球法律事務所實習律師結束,跑去參加了司法官的訓練半年,去到嘉義擔任檢察官,六年後到苗栗轉任法官,深陷到司法的官僚體系當中。陳志龍老師說過,在戒嚴時期,臺灣的司法,其實是一種黨化司法,司法官是國家意志的延伸,是統治的工具。並不是維護正義的中心。我們現在的司法文化,和它的組織文化,事實上都還保留著相當程度的威權遺緒,那種由上而下中央集權的司法行政領導體系,也對於法官的獨立審判或者法官的職業環境造成很多的干擾。所以像周靜妮這樣的個性,說實在,我覺得她真的非常不適合我們現在司法的文化,所以她也在這當中,受到許多的壓抑。

陳志龍:所以該這樣講,他就像這個文化,裡頭沒有像這個當下始啊這樣子喜歡的人對不對?司法文化如果有一個喜歡開放啊,喜歡能夠反省啊,喜歡能夠。原自然的,這個就不一樣。好,那我們現在司法變扭曲了,對不對啊,就是健康的東西,自然的東西,美好的東西,大家把它忘了,因為它自己不美好,所以它不自然,然後造假,不健康的東西就進來,司法就充滿了這些東西啊,然後再加上,因為,要要破壞別人為自己的快樂。所以這種司法就會出現,

曾建元:我的太太,以前我的印象中,她就是一個文藝美少女,她喜歡文學,當然音樂需要專業訓練,她以前是臺北市立金華國民中學的鼓樂隊員,她也喜歡唱歌,但是音不太準,所以我沒有邀請她參加我的合唱團,這個對她來講,可能情感上是比較殘酷的啦。這個我看以後,再看有甚麼歌唱社團可以參加的。在司法的環境中,她長年處於緊張戒備的狀態,個性和興趣受到相當程度的壓抑。我們司法的組織文化,現在非常地強調由上而下中央集權式的行政領導與監督,讓法官的人性在當中,沒有辦法得到這種組織環境的鼓舞、鼓勵。法官就慢慢變成官僚,變成一個審判的機器。法官要評斷人間的是非,一定要跟人群、社會的脈動親近,才不會把自己封閉在六法全書或法院的高牆裡面,來想像人間百態,閉門造車。我們司法很大的問題呢,就是出來這個地方,與人民的法感嚴重脫節。一方面,我們主張司法改革,倡導富有人性的司法,思考修復式的司法正義,可是呢,整個司法的組織文化,缺乏溫暖,缺乏溫度,把人當成機器,當成審判機器在操作。這就會產生很大的落差。真正具有高度同理心的一個法官,在這樣的文化當中,會像是一個異類,他過多的真情表達,會被認為是違反那個規訓、挑戰原來的文化。我的太太就是對這種職業環境高度地適應不良。所以,她受到了相當的職業傷害,而得了憂鬱症,……

陳志龍:PTSD(Post-traumatic stress disorder 創傷後壓力症)?

曾建元:對,本來一個非常非常快樂的校園美少女,當她實現了一般法律人的夢想,成為一個司法官,她人生自此改變,包括她的本性從此受到壓抑,最後,變成不是我原來認識的當年的她,這對於我們的人生來講,也是一個悲劇的過程。

跟自然學習

陳志龍:司法就是要改革,因為整個環境不對,就像有人的腳要發育,結果你還叫她去弄那個三寸金蓮,那這個人一定會很痛苦,限制你的腳、限制你的發展。臺灣的司法其實蠻嚴重的。我再講一下,當年的野百合運動,我是帶著學生到國立中正紀念堂現在的自由廣場,那時候實很多特務都進入。我回到學校,與學生合作進行動員,在徐州路 21 號弄春池旁邊擺好椅子,叫老師來演講,他們去找葉俊榮、許宗力、林子儀,他們三個都躲起來,學生來找我,我去講,後來過了兩個小時,我沒事,我 2 點鐘去講,他們 4 點鐘才到,沒事才出來講。我們就知道臺灣這些人,他自己沒有真心,然後又掌握權勢,臺灣人一直在追捧這些大官,然後忽略了你自己原本也有原自然,這是臺灣司法文化發展的困難所在。我們必須要真正地從每個人的心開始,有原自然才有可能改革,所以千萬不要去期待找什麼立法委員、總統那些人來講司法改革,司法,本來就是他們手上的工具,他們怎麼可能放掉呢?所以任何找總統、立委要談司法改革,等於是請鬼開藥單。臺灣人要司法改革,本來就有道理,一定要找曾建元,找一些有本心的像吳景欽啊,找這些人來談,而不要再找那些裝模作樣不好的。人應生來自然,始於權力終於權力的終結,是沒有東西的,是 nothing,這個大家一定要懂得。《龍哥打怪》是高水準的,絕對不是你去上課上那些低水準的課,所以千萬不要再看那些低水準的課,所以原則非常重要,所以我們為什麼多加個「原」。原自然的周靜妮被打壓、被迫害,但周靜妮也解決了很多人的問題,曾建元跟她都是原自然的人,能夠互相地了解,令人羨慕。好的法官可遇不可求,臺灣人真的好卑微啊。今天找上曾建元來談原自然,這個節目會令很多人害怕,因為這個節目就是要把你的自然本性掏出來,所以真的,他是身不逢時。但是,曾建元,你要為了周靜妮,為她的案例,幫她努力,這樣她才能夠獲得平反,這樣才是大家能共享真正原自然的司法,那真不得了喔。好,那請你再繼續補充一下。

曾建元:我想就差不多這樣。我想最後回到我們這次合唱演出的主題《自然》。我這幾年來命運多舛,為了參與促進轉型正義委員會,離開學校中華大學,後來被拔官,學校回不去了,現在是一個流浪教授。我太太本是司法官,《憲法》原本保障的終身職,現在從審判臺上到了審判臺下。我們的人生,都產生很大的轉折。當然心中有時候也不免感到失落。我這次演出的序言,叫做〈觀.想自然〉。大自然,它的包容性非常大,我們有任何的心事、任何的委屈,或者任何的快樂的事情,想要跟它分享,它都接受,靜靜地聆聽。最後它用什麼樣的方式來回應我們呢?用風聲、雨聲,用陽光啊,用小雨,用蟲鳴鳥叫來回應我們。「我見青山多嫵媚,青山見我應如是」。我們的心境,大自然能夠充分地接納跟反應。這是我在這次演出當中,非常深刻的想法,體會。我也希望說,透過這樣的演出,把我的這種心情做一個表達。這次的演出已經結束,我們的觀眾,是沒有機會再來現場啦,但是我們最後會慢慢整理錄音,將演出的精彩片段,放在 YouTube(《油管》)上讓大家來欣賞,希望大家對於臺北世紀合唱團日後的演出,能夠給予更多的支持。在臺灣,我們的古典音樂表演市場規模不是很大,我們的合唱演出一次準備要半年,我們的票房可能只能支撐一場演出,票賣不完了,你就會虧本。臺灣的國家音樂廳,幾乎每天都有不同的演出,大家都很喜歡藝術的活動,可是它基本上卻是小眾的市場。喜歡合唱的觀眾朋友能進到國家音樂廳,給我們支持,我們做為一個演出者,這就是最大的鼓舞和鼓勵了。聽眾對我們演出的反饋。就是支撐我們進步,和準備下一場更美好演出的最大動力來源。在最後,拜託各位,以後有機會多多支持臺灣的合唱文化、臺灣的合唱演出。

陳志龍:我們今天終於了解臺灣的合唱是如何的。非常地純真,非常地認真,與青山綠水互相呼應。我覺得你們也可以把歷年國外得獎的紀錄放在網頁,讓大家不忘以前的輝煌和風采,也看到你們不同時期的風格。原自然這一點非常地重要,是以前大家失掉而找不到的。我們原本還要再談公督盟的部分,沒有辦法在今天這一集講了,以後有機會再講。我們知道。曾建元是原自然人,周靜妮,還有很多人,大家都圍繞著這個人,其實有一種自然與和諧。人本是屬於自然的一部分,人跟自然在一起,人才會快樂,人才會幸福,人才能夠獲得它的發展。

法官其實可以發揮他更大的、糾正的功能,然後能夠產生引領社會向上的力量,幫助人性回歸,去假然後顯真。法理學、法哲學裡很多道理,其實最重要還是人如何掌握自然法和自然正義的問題。好,我們今天時間已經進入到 10 點 54 分,建元還有沒有要來跟觀眾再分享的呢?

曾建元:我想差不多啦。

陳志龍:今天,我們談了差不多,我們跟他之間都沒有事先講過任何東西,今天純粹發乎至情,然後自己臨時就講出來了。今天沒有劇本,我們用真心說真話,做真行為。我們最後留一分鐘給建元來跟大家互相鼓勵,再看一下。今天觀眾真的蠻多的,這麼深夜,依舊能夠支持這個節目,也請大家要支持臺北世紀合唱團、東吳合唱團,大家也要鼓勵原自然,要鼓勵如何把人做得好,達到人的意志自由不受限制。感性、靈感,這些都很重要。很多人都講說要守住良心。感謝大家,請繼續留言繼續分享,記得要請大家要在底下按讚。因為我們最近我們的 YouTube,一到晚上就被頻,顯示他們希望把我們降得變成小小眾,所以大家除了儘量在 YouTube 留言上面隨便講講一句話、兩句話、點讚分享,還要留言喔。謝謝大家,非常謝謝。請建元再講一下,你覺得今天這種突發性的龍哥的訪問,有沒有感覺很訝異。

曾建元:不會,我覺得很好,讓每個人的另外一面,他的興趣、他真實的生活,有機會展現出來。非常感謝今天的這個企劃,讓我有機會去闡述我的合唱人生,我的滾動人生。

陳志龍:非常感謝。人都是越滾動越好,越滾動越有希望,人人一定要滾動,才會有活力,才能夠幸福美滿長壽。大家一定要懂得這部分,這樣的話,你的人生就不會寂寞。人生要學習很多東西,人生一定要付出,人生一定要幫助別人。我們來自於自然,我們享受自然的幫助,我們也要維護自然,讓自然能夠不遭受破壞。我們也知道很多人就是這樣,音樂啊,人生啊,法律啦,都是需要我們大家一起共同來維護,也讓它來維護我們,也讓司法、立法,還有總統,這些官員來維護我們,我們也要維護他們,讓他們能夠更自然。謝謝,感謝大家繼續加油,真心加油,原自然加油,人加油,曾建元加油,周靜妮加油。各位親愛的小朋友。小姐先生,大家加油,加油加油加油,236 集加油。謝謝。謝謝。

整理自:《龍哥打怪》第 236 集,2023 年 7 月 6 日串流網路直播

民國 114 年 8 月 30 日 8 時半定稿於臺北晴園

原刊:《銳傳媒》,臺北,2025 年 9 月 1-3 日;《民主中國》網,美國,2025 年 9 月 3 日

2025 年 9 月 8 日上传