调研:中国个人奋斗命运真相(下)

不能看病,伤病只能随打工累积

第一代农民工中最年轻的也有 50 多岁了,他们面临所有老年人共同的看病问题。不同于城市老年人日常出入医院开药,他们极少看病。

一位芜湖的大厦保洁员为了看病失去了工作。她只请了一天假,等回去干活时,公司就不要她了,说有人顶上了。

从此她再不敢请病假。她 64 岁,腿脚不便,每天要负责把 6 层楼拖两遍,还要做其他区域的保洁。她月工资 1800 元。访谈时她正在拖地,每拖一层,都要停下来喘气。但她说没办法,只要不是当时要命的病,她都会拖到年底回家才去看。

调研中,对于最担心的问题,61.4% 的第一代农民工认为是“身体健康”,但——

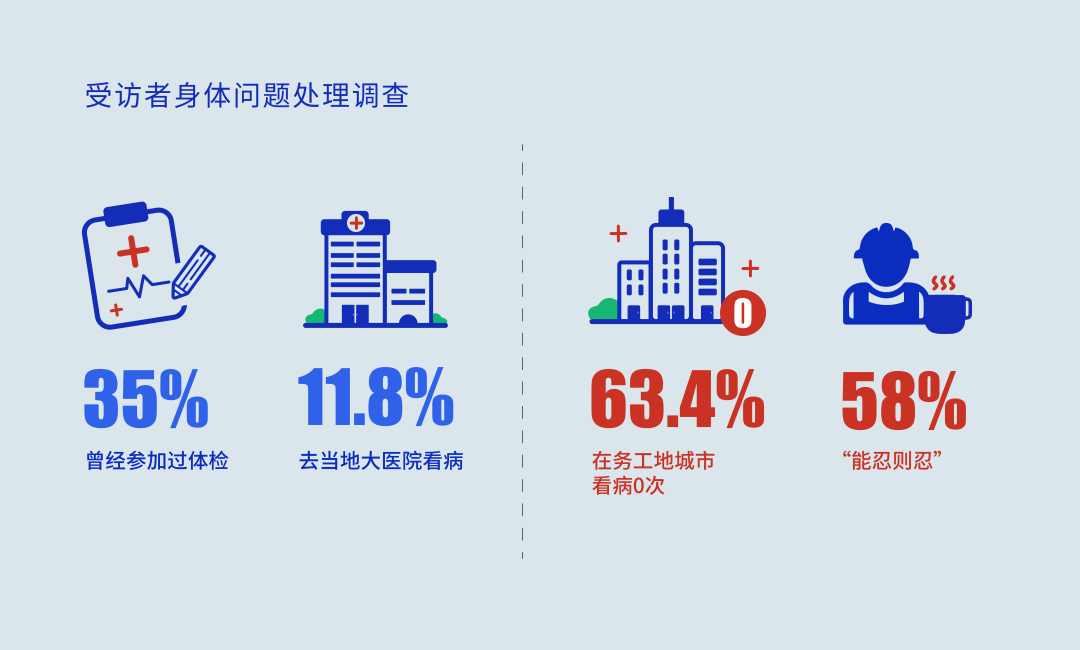

仅有 35% 曾参加过体检;

63.4% 在务工地城市看病 0 次;

58% 的人都“能忍则忍”,仅有 11.8% 选择去当地大医院看病。

在第一代农民工外出务工的八九十年代,农村还没有任何医疗保险,看病是“裸奔”状态,多数人不愿把辛苦挣来的钱用于医疗。

2010 年新农合(新型农村合作医疗)基本覆盖全国,但不能异地携带。他们打工时生了病,必须先回户籍所在地的医院,确认不能诊治,办转诊手续,再回打工地看病才能报销,但还要自己先垫钱。

他们看病要么自费,要么回老家报销,但要承担路费、时间成本、失业的风险。

但当问到对新农合的态度,他们中一半以上选择“满意”,说这很好了,从前看病都不给报销。他们只跟过去的自己比,却不会横向比,因为他们不知道城市里医疗报销比例有多高。

不论病痛还是看病难,他们都选择忍受。职业伤害给他们造成的腰酸背痛,远比城市老人更严重,但他们不会像城市老人一样去做按摩、理疗、针灸,只忍着,贴虎皮膏药。

他们认为去医院没用,因为没法遵医嘱。一位 50 多岁的女工因长期干活,手腕形成囊肿后不能弯曲,还很疼。医生建议她回家休息,说这就是干活累的,不能再干了。可是她觉得,不让她干活她就没法活。

问题随时间不断累积,到晚年,他们看上去普遍比实际年龄老十多岁,身体各部位疼痛,一些人还患有工作环境污染引起的尘肺病、红斑狼疮……相比工作超过 10 年的人,工作不到 5 年的人自评“健康”的概率高 44.7%,即打工越久,身体可能越差。

一位农民工年轻时做的是扛包的工作,一个大包 100 多斤,扛一个挣 10 块钱,他一天要扛十几个,不时闪到腰,疼得直掉汗。访谈时他 54 岁,已直不起腰,胳膊也抬不高了,医院诊断是肌肉劳损。

另一位做了很多年铲水泥的工作,昼夜都接单,天天被水泥呛得咳嗽。50 岁,他开始不时感觉喘不上气,但没去看病也不请假,“自己歇歇就能干了”,几年后越喘越厉害,到医院确诊了肺气肿。

访谈时他 57 岁,一走路就喘得厉害,走几步就要歇歇,返乡在家,什么都不能干了。“听说这个病哪里也治不好”,他就不治了,只天天吃消炎药,还是孩子在淘宝上给买的。“实在憋得不行了,我就去医院吊两天水。”

仇凤仙觉得,对于第一代农民工,城市留给他们最深的痕迹可能就是健康问题,“他们带着一身伤病,回到乡村,回到那个原点,但那个原点已经不是当时那个原点了”。

个人奋斗有用吗?

一些词语经常被用来形容第一代农民工群体,“小农意识”、穷人思维,似乎他们是被自己的头脑限制住了,无法过上更好的生活。

他们可能确实缺乏魄力和开拓性,不敢投资、把握不住机会,但这并不是他们生活艰辛的原因,而是结果。他们没有存款,没有保险,也没有家庭的支持,自然不愿冒险。仇凤仙觉得,是社会排斥造成了他们没有抗风险能力,却把责任转嫁给农民自身。

在调研之前,仇凤仙曾预设这些农民工的命运,和社会因素、个人因素都有关。经过问卷和访谈,她发现,这些人的个人情况都差不多。绝大多数人初中都没有读完(83.85%)、没学过技能(67.4%),家里贫困到没钱支持他们在城里摆摊,也没有人脉。

他们并非不努力。直到 60 岁退休年龄之后,他们依然谋求打工的机会。工地进不去,他们就去做日结工,凌晨 4 点在路边等招工的面包车。但是努力好像是无用的。

仇凤仙最后在报告中,用“社会脆弱性”来描述他们面临的困境,即他们的处境和未来是一个时代性问题,深受社会政策的排斥性影响,不是个人能决定的。

被遗忘的一代人

人们很难真的理解第一代农民工的处境。仇凤仙曾在一篇文章中呼吁,要给农村老人多提供好的工作机会。一位专家批评她“没有人文情怀”,认为应该让老人休息。仇凤仙觉得,这其实是不了解农村。不让他们工作,谁来负担他们的生活开支呢?

他们没有意识和能力为自己发声,争取权利。他们没有学历,不会运用媒体,只会忍受。访谈中他们很少抱怨累,只会说“哪有活不累呢”;身体坏了,他们也觉得正常,“一辈子干活,怎么可能还有好身体呢”。问他们将来有什么打算,他们说“看世道走”,意思是看这个时代会怎么发展。最后他们默默回到家乡。

仇凤仙 1979 年生,父亲、哥哥、妹妹都外出打过工,“我要是出去,我就是第一代农民工。”后来她成了家里唯一上大学的人。她的妹妹比她小几岁,16 岁外出打工,挣钱给她交学费。2003 年仇凤仙大学毕业,去上海一个工地看妹妹和妹夫,工地上没有夫妻房,他们俩和十来个人一起住一个大工棚,只用木板隔出一个单独的房间。成为学者后,她本能地想关注第一代农民工。

开始调研后,她发现他们很渴望倾诉。只要问了一个人,马上会有一堆人围上来,大家七嘴八舌,她甚至很难单独跟一个人访谈。他们讲自己找不到工作、没钱回家,要么再加上家人生病,问题几乎都一样。

他们说,这些事没法跟家人讲,没出来的亲人听不懂;也没法跟工友讲,总换地方打工,其实很难有朋友;他们更不可能跟城里人讲,尽管这些人真正有替他们发声的渠道——一位农民工长年在工地,那其实是个和城市隔绝的封闭空间,他说一直不清楚城里人在过什么样的生活,最近刷抖音才看见。

他们也确实正在一步步离开我们的视野,从我们虽不熟悉,但尚有概念的工地,渐渐退到我们更不会看到、想到的地方。

他们也许会退到妳的小区,拖楼道的地、擦电梯;也可能退到妳工作的大厦旁,平整楼前的草地、浇花草。但妳每天进进出出也不会留意到他们。

妳甚至不会像路过工地时一样,好歹能联想起他们共同的身份。他们老去后像是一块石被碾成碎渣,又被风吹到城市的各个角落,于是妳不再能看到石头。

仇凤仙曾悲观地想,“农民工老去后怎么办”可能永远不会进入城市人的头脑。一个人是农村人,老了就回到农村,似乎是天经地义。只有细究了他们的每一点付出和代价才会想到,他们和城市人一样在城市工作一生,最后却一无所有,这并不正常。(作者:洪蔚琳)

——————

参考数据:

仇凤仙。第一代农民工可持续生计研究。2023

包小忠。刘易斯模型与“民工荒”[J]. 经济学家,2005, 4: 55-60.

江立华。论城市农民工的平等竞争权问题 [J]. 华中师范大学学报:人文社会科学版,2002, 41(4): 10-13.

汪建华,黄斌欢。留守经历与新工人的工作流动——农民工生产体制如何使自身面临困境 [J]. 社会杂志,2014, 34(5): 88-104.