史滌生:東方專制鐵幕之後 一個韃靼軍事專制主義怪胎

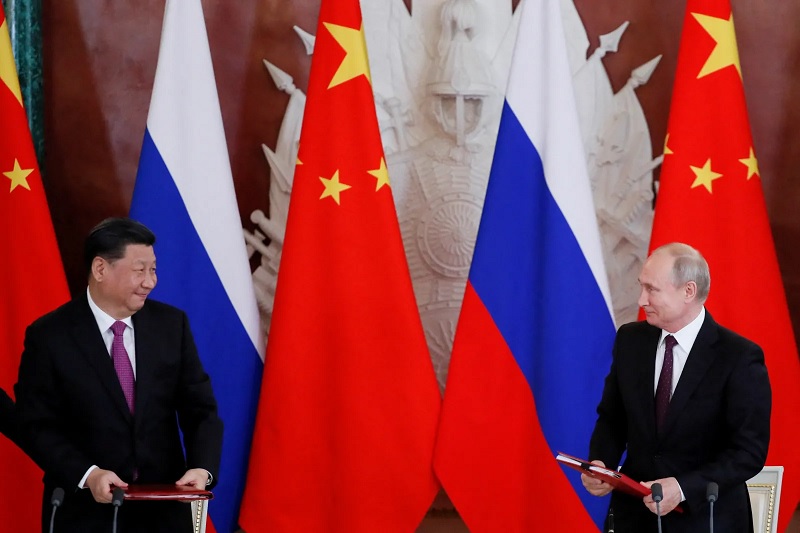

3 月 22 日上午,中國國家主席習近平結束了對俄羅斯的「國是訪問」離開莫斯科。

這是習近平在費盡其第二個任期幾乎所有精力而成功獲得連任之後的第一次出訪,而此行會晤的對象,則被認為是其內心無意識模仿的一個范本。

在 2013 年習近平真正掌握中國最高權力之後,兩人會晤已經達 39 次。此次,習在臨行前幾天才知道,他要去莫斯科會晤的人,已經成為國際刑事法院(ICC)逮捕令的目標。

然而,這並沒有阻止習的行程,但他並不認為此行會是一件不光彩的事情——他身邊強大的意識形態撒謊機器可以輕松的抹去任何互聯網上的嘲笑和譏諷,並且用充滿溢美的長篇大論塑造出令他心醉神往的視聽幻覺。

盡管習和普京共同在一份飽含冷戰思維的「深化中俄戰略伙伴關系」的聲明中表示,中俄之間的「特殊關系」正在進入一個「新時代」,但很顯然,在國際社會目力所及之處,中俄並沒有實現西方世界所警惕的戰略結盟。

互相道別時,習徑直走上車,甚至連禮節性的致意也粗糙的省略——這似乎暗示著,全球當今最大的兩個專制體的獨裁者之間的媾和並沒有多麼成功。

此時,如果將一個類似「誰才是潛在的敵人?」的調查問卷擺在西方世界面前,歐洲可能傾向於俄羅斯,但在北美,這一選項的結果很可能是中共統治下的中國。

很多人認為,這兩個與世界格格不入的國家的專制余續來源於各自長達 70 年的共產主義統治鐵幕,但這個結論很可能會被某個更具歷史深度的現象所質疑。

這個問題是,為什麼誕生於西歐的馬克思主義卻唯獨在東方找到了其滋生的土壤?

1215 年 6 月 15 日,英金雀花王朝約翰王和大封建領主簽署了《自由大憲章》。在世界的另一端,在這一年的五月初二,成吉思汗麾下的蒙古汗國鐵騎攻入金大都燕京。

這是同一年發生在兩個半球的不同事件,卻對世界產生了截然不同的影響。

蒙古汗國的崛起和隨後發起的「長子西征」和「忽必烈南征」,直接將歐亞大陸自第聶伯河以東地區長久的置於野蠻的、殘酷的韃靼的統治之下,唯一能從蒙古屠刀下逃脫並幸存的方法就是甘心臣服,並被奴役。

蒙古人的暴力征服給歐亞大陸帶來了人口和經濟損失,高額賦稅和苛捐雜稅治下,近似奴隸制度的高壓統治使得被奴役的人們陷入絕境——可以說,這種史無前例的暴力干預幾乎將歐亞大陸上千年以來發展出的人類文明的進步成果清零。

此後,數百年以降的專制制度形成了深刻的烙印,在這片廣袤的土地上,產生根深蒂固的強權崇拜觀念並非意外。

而有幸佇立在韃靼鐵騎踐踏出的廣袤帝國之外的人們,卻為之嘆息。

孟德斯鳩曾說過:「一種奴隸精神統治著亞洲,而且從來沒有離開亞洲……」

黑格爾也曾指出:「實際上,亞洲普遍是專制主義的舞台,用貶義的說法,是暴政的舞台。」

每每將目光投向俄羅斯以及更遙遠的東方時,甚至連馬克思本人都變得更加謹小慎微,他表示:「東方專制制度……使中國人的頭腦局限在極小的范圍內,成為迷信的馴服工具,成為傳統規則的奴隸,表現不出任何獨立意志和任何歷史首創精神。」

如果有人認為這是西方思想家們傲慢的偏頗,那麼在過去 100 年中,這種偏頗已經被大部分證實。

即使是馬克思或者恩格斯看來,共產主義將首先在資本主義發達的國家取得勝利,而對於俄、中這樣的國家來說,哪怕是實現共產主義的初級階段——社會主義也將經歷漫長的歷史時期。

150 年前,無政府主義者巴枯寧就提出過警告,發端於西歐的共產主義一旦被實際推廣到俄國(以及亞洲)時,將必然會「一方面產生專制主義,另一方面帶來奴役」。

巴枯寧預測:共產主義屆時將淪為「一種謊言——它的後面隱藏著極少數統治者的專制主義,這種謊言更加危險的是,它看起來好像代表了人民的意願」。

具有諷刺意味的是,恩格斯對巴枯寧的這個警告也深感憂慮,在恩格斯看來,共產主義運動的天然使命之一就是根絕一切專制,獨裁,而不幸的是,總有一種人可能籍以「無產階級的解放者」的身份取得政治和軍事獨裁。

他很清楚,所謂共產主義的幽靈,一旦飄臨到從未從成吉思汗們締造的「兵營共產主義」式泥淖裡掙脫出來的東方上空,那將是一場新的災難。

沒有人比列寧更清楚的看到了植根於東方肌理的專制制度本質。

1902 年,列寧就以最嚴厲的詞句,批評這種俄羅斯專制主義是一種「可詛咒的遺產和可恥的待人方式」,是成吉思汗韃靼軍事專制主義在俄國統治留下的怪胎。

然而,到了 1917 年,這種「怪胎」的影響居然成就了列寧的暴力革命和斯大林的殘暴統治。

韃靼底色一旦與這種幻覺相結合,人類歷史上最為虛偽、最為恐怖、最為暴虐的制度就此誕生——而且穿上了人類歷史上最為正義、最為神聖、最為光明的外衣。

無論是列寧、斯大林,還是毛澤東,都是這個謊言的締造者,他們獲得「共產主義」這件外衣時像俘獲獵物一樣興奮,因為比起數百年前的成吉思汗、拔都汗或者忽必烈汗這些只善於使用彎刀和弓箭的軍事獨裁者而言,多了一層共產主義烏托邦式迷幻劑,這些新的獨裁體制就擁有了前所未有的專制工具。

直至二十世紀八十年代末至九十年代初,被共產主義鐵幕所奴役的億萬人才開始正視自己的命運,一場追求民主自由運動如火如荼,八九六四、東歐劇變、前蘇聯解體——一系列結果不同的、與無數人禍福攸關的重大歷史事件的本質,則是東半球無數人穿越黑暗中世紀的偉大征程。

毫無疑問,這是一場可以比肩西方宗教改革、文藝復興、啟蒙運動、法國和美國革命的追求自由和解放運動,但需要關注的是,這場放運動的影響力,正和當年韃靼式軍事獨裁的影響力呈現出巧合的負相關。

這個結果是令人遺憾的:它對俄羅斯的改變並不徹底,俄羅斯民眾接受了一個通過「二人轉」式民主表演獲得最高權力的克格勃式獨裁者的存在。

而對於中國則徹底關上了政治體制改革的歷史之門,以至於 30 年之後,沒有任何力量可以阻止一個沐猴而冠的愚蠢獨夫披上蟒袍。

「習皇帝」的誕生絕非歷史偶然——辛亥革命之後,這片土地上已經出現過三次逆歷史的復辟,相對於溥儀、袁世凱或者毛澤東的時代,習近平這個倒行逆施的動作,讓更多的中國人開始被現實激醒,他們不再對「人礦」的境遇順從。

在北京四通橋、亮馬河,在上海烏魯木齊中路,在全國各地的 50 余所大學內,越來越多的中國人,特別是年輕人舉起了不滿的標語,或者是白紙,甚至呼喊憤怒,要求這個以毛澤東精神子孫自居的「國賊」和他的組織下台。

即使在 1989 年春夏之交,對專制不滿的大學生們也沒有提交過如此激烈的憤怒。世界應當確信,經歷了百年壓迫的中國人,已經不再甘願成為獨裁專制制度的馴服工具。

無論是普京,還是習近平,其行為邏輯都不再具有原教旨主義色彩,所謂的共產主義信仰——這個 20 世紀最大的謊言已經開始破產,以「民族主義」、「民粹主義」為名的全新話術將成為確保獨裁者延續其專制統治的又一枚旗牌。

而這面旗牌營造出的對西方世界的仇恨,一點也不亞於其對資本主義的仇恨。

烏克蘭戰爭就是最好的注腳,而這種悲劇不能再上演在台灣。

對全球而言,「格格不入」這個詞顯然不足以表述這種獨裁專制制度和另一個半球的關系,西方需要進一步認清一個現實,它將是整個人類現代文明的毒瘤和普世價值的宿敵。