潘强:从山东大学到天安门广场(上)

忆昔午桥桥上饮,座中多是豪英。长沟流月去无声。杏花疏影里,吹笛到天明。——[临江仙] (宋)陈与义

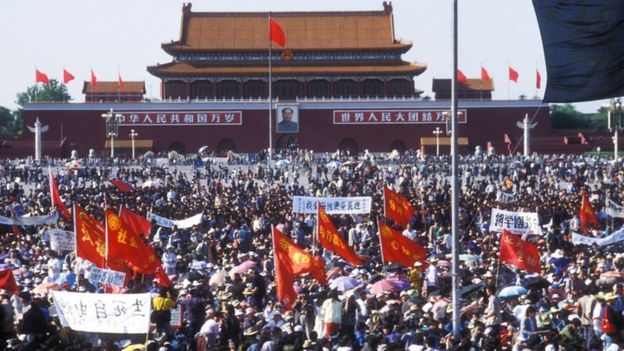

一转眼,十五年过去了。在过去的十五年中,我常常在梦中回到天安门广场,再见同学们那一张张扬溢着青春和阳光的笑脸,他们那不谙人心险恶的纯真,和他们对自由的渴慕。虽然随着岁月的流逝,北京街头的血迹在中共无耻的谎言和同样无耻的看客们的冷漠中渐渐澹去,但在我和像我一样的朋友们心中,“天安门一代”永远是一个骄傲的,神圣的名词。它代表年青而丰富的心灵,飞扬的青春,纯洁的理想,不泯的良知和不倚赖任何人的自信;是不畏强权,不甘平庸,勇于挑战暴政的勇气;是虽历经磨难而痴情不改的执着。现在,我愿用我的笔,记下我在八九年中作为一个外地学生,从山东到北京参加学运,并在广场上见证从“五二零”戒严到“六四”大屠杀那我们民族现代史上最悲壮的时刻,以祭奠那些英年早逝的兄弟姊妹,和纪念那么多曾经和我一起在广场上朝夕相处的同学们,并感谢那些待我们如亲人的北京市民。无论你们现在身在何处,在天国还是红尘,我想念你们!

一

1989 年胡耀邦去世时,我是山东大学外文系二年级的学生。山大所在地济南是山东省省会,与北京相距不到 500 公里,但由于山东文化中比较保守的特点,和学校对学生实施严密的控制,耀邦去世后,北京等地掀起的悼念活动并没有很快在山东大学等驻济高校中引起呼应。除了 4 月 22 日晚间部分学生通过摔酒瓶、敲脸盆等方式表达了心照不宣的压抑之外,并没有进一步的跟进行动。零零星星的小字报也很快被政工干部和学生会积极分子撕去。表面上看,校园内的气氛十分沉闷,但自由的召唤已经抵达广大学子的心间,纵使“426”社论的杀气腾腾和校方软硬兼施的警告也不能阻挡学子们追求民主的决心了。“427”游行的消息传到校园时,部分同学正在悄悄地准备到北京的旅行。

从这个时候开始,北京成为全世界目光关注的中心。

但学校严格限制同学们离开济南,美国之音,BBC 的广播对同学们瞭解北京的局势发展起了至关重要的作用,除此之外,就是通过与北京同学和同乡的通信和私下的传言揣测北京的动态。对急于获得北京资讯的同学们来说,官方的消息几乎是封闭的。

山东大学分为新旧两个校区,两校区相距一公里左右,而山大本身更远离济南其他高校,这种分割在一定程度上限制了资讯的交流和人气的凝聚。但是,“五一”假期的空閒和年度校运会的召开使各系各班级间有了更多的交流机会,终于,北京“五四”大游行的前夜,山东大学的同学们终于压抑不住内心的冲动,尝试着踏出勇敢的第一步。

五月三日,我和社会学系张继军联络社会学八七级的部分同学们开始策划游行。经过紧张筹备,大家在夜幕降临前,分散步行到人数较多的新校校园,在新校学生宿舍前张贴游行呼吁和游行路线图,渐渐地吸引了很多的同学。在我将代表开始游行信号的鞭炮点响以后,分散潜入新校的同学们迅速聚集到一起,打出了事先准备好的校联,标语,带领围观的一,二百人开始向学校大门前进。但山大校方显然对学生可能的游行早有准备,先是由山大保卫科长带领保卫科的一批打手冲入领头的学生队伍中,强行撕毁标语,殴打学生,接着又在我和张继军等几位领头的学生冲出校门后,强行截断游行队伍,锁上学校的大铁门。学校领导及各系政工干部、辅导员纷纷来到校门口,强行阻拦,而校门外也很快布署了大批员警。在他们的威胁利诱下,这次游行最终没有达到走上济南街头的目的。但这次游行如死水微澜给校园里投下跃跃欲试的种子,一些活跃的组织者成为校园内的焦点人物,对稍后的学生运动起到了很大的推动作用。

二

5 月 13 日,天安门广场的绝食活动开始,此时的官方传媒,尤其是中央电视台和《人民日报》,以较为积极的态度介入报导,消息传到济南,5 月 14 日,中文系石小宁、哲学系研究生陈明等同学人在新校和老校两个校区同时组织募捐,表达对北京绝食行动的支持和声援。之后校园又一次陷入沉寂。

5 月 16 日,绝食进入第四天,全国各地高校相继举行游行示威,山大的同学终于按捺不住了,下午,哲学系赵广明等同学在新校,科学社会主义系部分同学在老校分别组织声援绝食的签名,签名现场气氛热烈,人群逐渐聚集起来,演讲和张贴引导着校园的气氛,校园在新校部分青年教师发表演讲后,签名活动正式演变为游行示威,当新校的游行队伍走到老校门口时,老校的队伍刚刚集合起来,两支游行队伍在老校门口会合后折回老校操场。在操场上,几千名学生对当夜或第二天举行大规模游行产生意见分歧,但是不久,立即走出校园游行的意见占据了上风。

5 月 16 日晚间的游行是“八九民运”中济南市的第一次游行。我虽然没有参与这次集会的策划(因上次流产的游行后被校方盯死),但仍在游行一开始就积极地参与了组织工作。我们借鉴了八六年上海学生运动的经验,很快由自愿者组成了纠察队,我并和哲学系的周中华等三位同学骑车赶到山东师范大学,演讲鼓动了山师一大批同学来到山师校门聚集。很快山东大学的游行队伍喊着口号,来到山东师范大学的门前,但山师的校园紧闭,学生被挡在校园内,山大山师的学生开始合力摇晃山师大铁门,正在现场的山师领导看学生的力量势不可挡,怕因人群过度拥挤出事,只好下令开启校门。山大和山师学生合于一处,沿文化路向西进发,与山东工业大学的学生会合后,冒雨向北面行进,从西门走上泉城路,最终到达省政府门前。沿途口号声一阵高过一阵,道路两旁的居民纷纷鼓掌喝彩。

在省府门前,密集的人群要求省政府领导出来接见学生,表达对绝食行动的支持。但只有低级别的干部出来敷衍学生。激动的学生试图冲入省府,但被我和赵广明等前排的同学劝阻。

午夜过后,我带领部分同学继续在省府门前静坐示威,赵广明等带领部分同学返回校园开始策划罢课。当夜,在哲学系的学生宿舍中,赵广明,杨春梅,王续涛,杨宽兴,孙志敬,徐华等人召开会议,讨论成立山东大学学生自治会筹委会的事项,并连夜书写标语,宣布 5 月 17 日下午在新校八角楼召开会议,举行选举。

5 月 17 日的筹委会举行选举,哲学系赵广明,历史系杨春梅等五人当选自治会常委。这次会议对自治会内的工作进行了分工,并商讨了 5 月 18 日大游行的活动安排。

5 月 18 日,包括山东大学在内的各驻济高校举行了济南 89 学运中规模最大的一次约十万人的游行。这一天,连官方媒体也表现出前所未有的兴奋和热情,对有关学运的消息进行报导;山东省委书记姜春云也突然来到山东大学与校方指定的“学生代表”举行“对话”;气氛突然变得宽鬆起来,这使得这天的游行带有庆典的味道,学校和部分系领导也半公开地对游行表示支持。

三

大游行结束后,自治会派出包括科社系八七级的杨宽兴,江波,刘梦溪,法律系八八级的赵洪顺,社会学系八七级张继军和我在内的二十名赴京请愿代表与送行的同学乘坐学校提供的车辆到达济南火车站,代表们上车后,送行的近两千名同学也突破车站的阻拦,成功地踏上北去的列车。

山大浩荡的队伍于 5 月 19 日早晨抵达北京天安门广场。记得那是我生平第一次来到北京,广场上的悲壮和宏伟的气魄让我的心灵受到了极大震撼。那时绝食同学的抗争已进入到了第七天,广场上聚集了上百万声援的学生和北京市民,演讲声,口号声,歌声夹杂着时时响起的救护车为抢救绝食学生的凄厉警报声,把绝食以来所凝聚的“要民主,争自由”的民众的呼声推向了最高潮。

根据“北高联”的安排,山东大学的声援队伍驻扎在广场东南人民英雄纪念碑和历史博物馆之间的一片区域。未料到我们到达北京的当日夜间,广场突然传出军队正在进军天安门,北京即将实施戒严的消息,气氛骤然紧张无比。当时山大自治会指定的赴京主要负责人,时为山大研究生的李洪岩临阵脱逃,给我校近两千名同学造成极大溷乱。在这种危急情况下,法律系学生陈权,赵洪顺,社会学系的张继军,科社系的杨宽兴和我等人主动承担起了组织和服务工作。后来上述几位同学相继返校,而我则在科社系江波,刘梦溪等和社会学系骨干同学的支持下,在广场上和山大坚持留下的三十馀位同学坚守到“六四”清场的最后一刻。

在广场上的第一个夜晚,是我们最紧张的时刻。虽然已有北京市民将部队阻挡在郊外,但仍不断传来军队从各个方向试图进城的消息。山大有大批同学志愿和北京学生,市民一起,开赴北京市郊的各个交通要道,围堵军车。很多山大同学在临出发前头扎红绸带,有的更留下遗书,慷慨前行,让人感到了“风萧萧兮易水寒”般的悲壮。而留在广场上的山大人,因为要担任广场东南角的纠察,和麵临可能迫在眉睫的清场,便将队伍由外及里组成严密的队形,将女生紧紧地围在中间,每一个人都准备了一条毛巾或手绢,以应付催泪瓦斯或毒气弹,并约定在无论任何情况下,都“打不还手,骂不还口”。记得有一位娇弱的女生,忘了是那个系的,坚持要坐在第一排,和身强力壮的男生在一起。这种平凡人在危难时显示出的超凡勇气,在那一段日子的北京城中俯首皆是,是八九民运中最动人的风景。

在以后的连续三个夜晚,山大的同学们都是在这样紧张得令人窒息的氛围中,紧挨着坐在一起,直到黎明前才昏昏入睡。这期间有不少同学向父母和亲友写下遗书,有不少于五位山大同学因紧张过度引发间歇性精神病。记得有在“五二零”之夜,有一位同学突然亢奋起来,高喊“打倒邓小平”等口号,而且开始语无伦次。他周围的几位同学想把他按住,让他安静下来,不料他却越发兴奋。我冲向广场边的救护站高呼“救护车”,并和同学们手忙脚乱地把这位同学抬上了车。

春夏之交的北京,在黎明前的黑夜异常的寒冷,而山大同学们在广场的前几天,由于没有足够的衣物,往往和着单薄的衣服在冰冷的地板上入睡,醒来时常常冻得全身发抖,牙齿打颤,要活动好久才能回过神来,体质稍差一些的同学,包括几位学生领袖与骨干,都因此不得不先后返回济南。在五月二十三日那场骤然而至的狂风暴雨中,山大同学们众志成城,手挽着手围成一个大圈在临时买来的雨布下躲雨,很多同学浑身淋得透湿也不愿撤离广场。那种青春的至情,执着和同学之间的相濡以沫,让人永难忘怀。而北京的广大市民,也对我们这些外地学生给予了亲人般的关怀,不但主动给我们送来了御寒的棉衣被套,还常常一家人扶老携幼给我们送来热气腾腾的麵条,包子和粥。

在学校方面,就在李鹏宣布戒严令之后的 20 日,有消息说赶赴北京实施戒严的部队即将通过济南,留在校内的同学在自治会的组织下,赶到济南白马山火车站卧轨,以阻止戒严令的实施。与此同时,各种规模的游行,演讲活动在校园内此起彼伏。大量的传单通过学生自治会的印刷机构大量向社会各界传播。社会各界纷纷捐款捐物,对学生的爱国民主运动给予有力的支持。在这一段时间里,留在校内的严志鹏、赵广明、徐华、刘林,任志宏、周中华、周建林、尹祥春、兰恒敏、张志杰等人担负着组织联络工作。但自治会内部的人员流动性较大。5 月 29 日以后,从北京返回的杨宽兴、陈权等人加入改选后的自治会,继续组织罢课、游行和对外联络。

四

作为除天津高校外赴京声援人数最多的学校,山大始终把自己定位在协助北京学生坚守广场的独立地位,财务由从济南带来的市民捐款自理,饮食或到广场指挥部领取,或山大自己采购,有时由各院系及各同学个人自理,不捲入广场日趋激烈的各学生组织之间的内斗,但积极地配合和执行广场指挥部每一项合理的任务。坚守天安门的山大同学参加了广场纠察队,并相继参加了北京 5 月 25 日和 5 月 28 日的大游行。我和山大同学还亲手在广场南面靠近毛 XX 纪念堂的山大营地上搭起了香港学联捐赠的帐篷,并成为住进这个用帐篷组成的“广场大学村”的第一批村民,结束了在广场餐风露宿的日子。

我作为山大的外联代表,参加了五月二十三日深夜在天安门广场北面一辆大客车前举行的各高校学生代表会议,就在那一次会议上表决成立了后来举世闻名的“保卫天安门广场指挥部”,由“绝食团”的柴玲任总指挥,“北高联”开始退出广场运作,结束了戒严初期广场上由“北高联”“绝食团”成员交替执勤,指挥较为溷乱的局面。这之后每天晚上十二点我都参加在纪念碑上举行的例会,并将例会的决议及最新消息传达给本校的学生,并通过回济南的同学将广场最新消息带回山大校园。公平地说,以柴玲,李禄,张伯利,封丛德,郭海峰为主的广场指挥部,在维持广场包括纠察,财务,医疗,广播站,食品等方面的正常运作和组织广场学生抗议和对进京戒严军队的宣传方面,起了非常大的凝聚作用;而“北高联”和北京各高校学生自治会及外地赴京高校基层学生领袖,骨干,普通学生和广大北京市民自发的,不记功利的积极参与和齐心协力的支援,是广场指挥部能够正常运作的前提。更重要的是,广场指挥部通过每日的例会和日常运作与驻广场各校建立的紧密联繫,使坚守广场的广大学生在直到大军压境的最后时刻都临危不乱,保持了和平,理性,非暴力和良好的秩序,这也使得清场部队得不到武力镇压的口实,绝大多数的同学和市民在六四清晨能得以从广场全身而退,可以说是“六四”不幸中的万幸。否则,以当晚戒严部队清场的部署看,中共高层是做好了黎明前在广场大开杀戒的准备的。

这期间还有一个小插曲,那就是在大约二十五日左右,我基于广场上资讯溷乱的状态,联繫了从山东济南,青岛,烟台,聊城各高校的十馀名代表开会,当时的目的只是想促进山东高校间互通资讯,互相帮助。未料其中有几位同学雄心勃勃,不但要坚持成立“山东驻京高校学生自治会”,甚至有一位参加会议的邱惠敏女士(当时她声称是山东中医学院学生,后被证实是济南公交公司的售票员)在私下谈话时竟流露出要“争取”广场指挥权之意。我考虑到这种准学生组织不但形同虚设,而且极易在未来极可能的清洗中授人以柄,因而竭力反对,差点被众人逐出会场。未料在“六四”以后的大清洗中,我的担心不幸成真,参与此会的主要成员很多因这次只有成立大会一次聚会的“非法组织”遭到山东各地方入狱(如青岛大学和烟台大学代表)或开除学籍(如聊城师院代表)的严惩。邱惠敏也在济南被关押半年。

五

从“五二八”大游行后,很多山大学生开始返回济南,而山东省政府也派出山大政工人员,采取个人面谈方式威胁利诱,将一部分学生劝离广场。加上广场指挥部也要求各外地高校精简在广场人员,以便更灵活机动地长期抗争,所以,在六月二日以后,山大在广场的学生约剩下包括科社系,社会学系,外文系,物理系学生在内的 30 馀人。

从六月三日下午起,广场的气氛开始紧张起来。先是人民大会堂西面涌出一大批军队,和劝说的北京市民发生冲突,被打伤的市民捂住血流如注的头,到纪念碑报信。在我和几位纠察队员赶到时,冲突已停止,但当我们走入坐在地上的士兵中进行戒严真相宣传时,仍感到军队士兵和军官中相当大的敌意。这时我无意中犯了一个也许影响我一生的错误。那时在围观的人群边有一对年轻夫妇,象普通的北京市民一样为学生鼓掌助威。

当时我象广场上的许多外地学生一样,将我的学生证用别针别在我的上衣口袋,以便有突发事件时,可以辨别身份。所以当那对“夫妇”自称是我的校友,要看我的学生证时,我不加思索地递了过去。后来我成为北京市公安局在山东内部通辑的两名学生之一,(另一位是在广场上很活跃的山东曲阜师范大学的许泉),有幸上秦城监狱(狱友们戏称“秦大”)暂时居住,相信部分归功于这对“夫妇”的努力。

我从大会堂西门回到广场山大驻地约是七点钟左右,天色已经有些昏暗了。我看见科社系刘梦溪等同学不知从哪里找来好几根大木棍,拿在手中,一问才知他们在回广场的路上碰上一个便衣,那便衣流着泪告诉他们赶快回家,今天晚上一定会动手。便衣为了证明他自己的身份,甚至从身上掏出了对讲机。所以这些同学才决定准备木棒自卫。我好不容易才劝阻他们放下这些无用的“自卫武器”,因为道理很简单,对方是拥有自动武器的军人,就算你可以打他一棍,他一扣扳机可以打出至少十发子弹,扫倒一片人。这时,广场指挥部需要纠察队换守位于纪念碑下的广播站,于是包括外文系孟祥成等同学在内的十几名山大人成了几乎是清场前广播站的最后一批纠察队员。

象所有当时坚守广场的同学一样,我感到广场今晚将面临一场前所未有的风暴。但或许是心里知道这一天迟早要到来,或许是在“五二零”戒严的前三天的紧张氛围让我们骤然间成熟了很多,总之,我心里有着前所未有的平静。我想做的第一件事,就是送走还留在广场上的包括山大外文系的张映红,物理系的张雁等在内的七,八名女生。未料我和她们走到长安街才得知公共汽车已停驶;于是我要她们自己坐地铁到北京车站,然后直接乘车回济南,但这时这群柔弱的女同学全部坚持要留下来。无奈,我只好把她们重新带回到广场。

这时大约是晚上九点过,北京的西边已传来阵阵的枪声。我刚开始以为这是爆竹声,因为声音大而密集。直到旁边有一退伍军人肯定地说这是枪声,而且是包括自动武器和机关枪扫射。广场所有的学生和市民都预感到最后的时刻来临了,大家逐渐地围拢到纪念碑周围,人挨人坐在纪念碑的台阶上,静静地等着清场的来临,没有慌乱,也没有嘈杂。有几对情侣还亲昵地相偎着,互相鼓励。他们身后是灯光投射下在夜幕中显得愈加巍峨的人民英雄纪念碑。这是一幅我一生中见到的最美丽,具有史诗般震撼性的画面,永远地印在了我的脑海里。

那时山大的纠察队已值完班,所有的山大人都紧挨一起坐在纪念碑的东侧阶梯上。最后坚持在广场的三十馀名山大学生面对广场通宵广播戒严部队命令要求立刻撤离广场,否则将用一切手段处置的威胁,面对戒严部队的枪口和刺刀,没有一个私自离队。后来清场时是由东面开始向东南角辙离,山大人因此能打着校旗,手牵着手,较早离开,而无一伤亡。他们中的每一个人,都是真正的英雄,是山大永远的骄傲;他们和所有在广场坚持到最后的八,九千名学生和市民一样,是中华民族最优秀的儿女!