艾地生:王炳章政治神学思想初议

引言

政治神学(Political Theology)作为一个研究领域,历经了复杂的发展轨迹。从奥古斯丁的《上帝之城》1 到中世纪基督教的政教关系理论,从霍布斯在《利维坦》中提出以主权者解决“自然状态”的混乱 2,再到 20 世纪施密特在《政治神学》中提出“所有重要的政治概念都是世俗化的神学概念”3,政治神学一直被视为探讨政治合法性根基的重要思潮。在这一传统中,政治并非单纯的制度安排或权力博弈,而是与终极意义、神圣秩序、超越性价值密切相关。

然而,在中国的现代政治思想谱系中,政治神学长期处于边缘。自“五四”以来,中国思想界多强调科学、理性与世俗化,民主话语往往依赖启蒙理性或民族主义叙事,鲜少诉诸宗教信仰来建构政治合法性 4。即便在 20 世纪末基督教在中国快速发展,宗教依旧更多被视为个人救赎或社会伦理的来源,而非政治合法性的终极根基。因此,当我们在中国民运历史中看到王炳章博士发展出一种带有鲜明神学色彩的政治思想时,这一现象格外值得关注。

王炳章(1947—)是第一代海外民运的代表人物。作为麦吉尔大学医学博士,他在上世纪八十年代毅然放弃专业前途,投身民主运动,创办《中国之春》杂志。1989 年后,他积极推动中国民主团结联盟的组织工作。2002 年,他在越南遭中共特工绑架,后被判无期徒刑。在此后的二十余年监禁中,王炳章逐渐转向基督信仰,并以此解释自身的苦难与使命。他不仅在狱中撰写了大量祈祷文,还留下了《神谕圣经宪法揭秘》这样的手稿,试图从圣经与宪政的结合中寻找政治合法性的终极来源 5。

这一思想体系可以被概括为“政治神学化的民主论述”。王炳章强调,民主并非人类智慧的产物,而是上帝律法的体现;人权不是政府赐予,而是上帝赋予的天赋权利;宪政制度的根基不在于社会契约,而在于“神圣契约”。在他的思路中,中国的民主转型不仅是一种制度工程,更是一场灵魂的救赎。他将自身的长期囚禁视为“受苦的见证”,并以先知式的语言表达“上帝拣选”的使命感。例如,他在 2017 年的《特别祈祷辞》中写道:

“我体悟到:您有一个拯救世界和人类的大计划…哪怕再有十五年的单独囚禁,我也会无所畏惧…向您交上一份可以荣耀您圣名的答卷。”6

这样的语言,不仅仅是个人灵修的记录,更是把政治斗争转化为神圣使命的自我叙事。这种“受苦神学”在西方基督教传统中有其深厚根基,而在中国民主话语中则极为罕见。

本文试图对王炳章的政治神学思想进行初步的系统研究。首先,将梳理其生平与思想背景,尤其是狱中信仰转向的语境。其次,将分析其狱中著作与祈祷文,提炼其核心理念,包括:信仰与民主合法性、原罪与权力约束、民主即民族救赎、神圣契约论。再次,将讨论其思想特征:神学化的政治话语、受苦神学的自我定位、先知式的修辞风格。最后,将比较其与西方政治神学、中国世俗民主话语及宗教化民运思想的异同,并评估其贡献与局限。

本研究的意义在于:其一,丰富中国政治思想的研究对象。在世俗化为主的民运思想谱系中,王炳章的神学化叙事显得尤为独特。其二,为理解中国民主运动的精神资源提供新角度。王炳章通过宗教语言为政治斗争赋予超越性意义,这不仅影响了海外民运群体的精神动员,也可能为未来中国的价值重建提供参照。其三,本研究有助于推动中西政治神学的比较研究,将中国经验纳入全球政治神学的讨论框架。

因此,本文不仅是对一位民运先驱的思想研究,也是对中国民主运动精神维度的探讨。王炳章的政治神学思想,作为中国思想史中的一个独特案例,揭示了政治合法性与信仰、制度与灵魂、苦难与救赎之间复杂的张力。

一、王炳章的生平与思想背景

王炳章博士(1947—)的一生经历了学术精英、政治流亡者、组织者与囚徒的多重身份转变,而这些生命轨迹为其政治神学思想的形成提供了复杂的背景条件。他的思想并非一蹴而就,而是逐步在生命的断裂与苦难中沉淀出来。因此,要理解其政治神学,必须先回到其生平与思想背景。

1. 早年求学与医学博士经历

1947 年出生于广东顺德的王炳章,成长于一个重视教育与道德修养的家庭。上世纪 70 年代,他考取加拿大麦吉尔大学,成为中国大陆改革开放后最早出国深造的一批学人之一。1982 年,他获得医学博士学位,成为首位获得西方顶尖大学医学博士的中国大陆公民 1。

这一经历不仅意味着学术成就,更赋予他国际视野与跨文化的认知背景。作为医学生,他接受的是严格的科学训练与理性思维;而在北美的环境中,他也直接接触到自由民主的制度实践。这种经历为他后来转向政治活动提供了认知基础:科学方法与民主制度同样强调理性、规则与普遍性。

2. 《中国之春》与海外民运的起点

1982 年毕业后,王炳章原本有机会留在北美继续从医,但他毅然放弃专业前途,转而投身中国民主化运动。同年,他创办了《中国之春》杂志,作为海外民主运动的思想平台 2。该刊物强调民主、人权与宪政,成为上世纪 80 年代最重要的中文政治刊物之一,连接了海外华人知识分子与大陆内部异议者。

在《中国之春》中,王炳章提出了“推动中国政治现代化”的口号。他强调,经济改革若无政治改革的配合,必将陷入专制复辟的循环。他一度借鉴西方自由主义传统,强调宪政制度、三权分立与人权保障。这一时期的王炳章思想,基本属于世俗化的民主论述,尚未显现出明显的神学维度。

3. 1989 年后的组织活动

1989 年“六四事件”后,王炳章成为海外民运的核心人物之一。他参与创立了“中国民主团结联盟”(简称“民联”),并在 90 年代不断推动民运的组织化 3。在这一阶段,他更加强调民主运动的战略与组织形态,例如如何建立统一战线、如何在国际社会中争取支持。

这一时期的他,仍然是理性主义者与政治活动家,而非神学思考者。他的思路主要是制度设计与国际政治的框架。然而,在长期的政治斗争中,挫败与分裂不断发生。海外民运因路线之争、资源有限而屡屡陷入困境。对于王炳章而言,这种困境逐渐积累为思想转向的潜在动因。

4. 2002 年被捕与监禁生活

2002 年,王炳章在越南边境地区被中共特工秘密绑架,并押送回国。2003 年,他以“间谍罪”和“组织恐怖活动罪”被判处无期徒刑 4。自此,他进入长期单独关押的状态,与外界几乎完全隔绝。

漫长的监禁不仅是肉体的摧残,更是精神的试炼。根据家属与探视记录,王炳章在狱中多次经历严重的健康问题,包括中风、心脏病等,但仍保持坚强意志 5。在这种极端孤立的处境中,他逐渐转向基督信仰,以宗教经验来解释自身遭遇,并赋予苦难以超越性的意义。

5. 信仰转向与神学化叙事的萌芽

正是在监禁期间,王炳章逐渐形成了独特的神学化话语。他在狱中写下大量祈祷文,如 2017 年的《特别祈祷辞》,其中明确表达出“上帝拣选”、“苦难即见证”的信念:

“哪怕再有十五年的单独囚禁,我也会无所畏惧,向您交上一份可以荣耀您圣名的答卷。”6

此外,他撰写了《神谕圣经宪法揭秘》,试图将圣经与宪法、中国传统的《易经》结合,提出一种超越世俗民主论述的政治神学体系 7。在这一体系中,民主不再只是制度安排,而是上帝启示的律法在人间的体现;政治斗争不再只是权力博弈,而是拯救与救赎的过程。

可以说,王炳章的政治神学思想,是他生命处境的产物:若无长期监禁的苦难,他或许仍停留在世俗化的民运话语中。而正是这种极端处境,使他走向神学化的叙事,并赋予其思想以先知式的色彩。

小结

综上,王炳章的生平与思想背景,经历了科学训练的启蒙、海外民运的实践、政治斗争的挫败、以及长期监禁的苦难。这一生命历程,逐步将他从世俗的民主倡导者转变为带有宗教先知气质的政治神学思想家。换言之,他的思想并非孤立的理论产物,而是“生命—苦难—信仰”的综合结果。理解这一背景,是进入其政治神学思想的必要前提。

二、王炳章狱中著作与政治神学的形成

王炳章的政治神学思想的成熟,集中发生在其长期监禁期间。这一时期,他不仅面临生理上的痛苦与精神上的孤立,也在思想上经历了深刻的转向:从世俗民主论述逐渐转向神学化政治思想。其核心表现为两类文本:狱中祈祷文与手稿《神谕圣经宪法揭秘》。通过对这些文本的分析,可以清晰地勾勒出其政治神学思想的基本框架、象征体系以及理论逻辑。

1. 《神谕圣经宪法揭秘》的写作背景与主要内容

《神谕圣经宪法揭秘》是王炳章在狱中完成的一部核心著作,其写作背景具有典型的极端性与孤立性。根据狱中供述与家属记录,该手稿完成于 2008 年至 2012 年间 1。全书以“圣经—宪法—易经”为象征逻辑,试图从三种权威体系中抽取政治合法性原则。

首先,书中强调圣经作为道德与法律终极来源的角色。他认为,上帝的律法并非仅适用于个人信仰生活,而是政治权力合法性不可或缺的基石。书中写道:

“凡执政者,若违背上帝律法,即使占有天下,也无以立国;正义之民,唯有遵行圣旨,方可实现真正秩序。”2

这一表述显示出他将政治权力纳入神圣约束之下,从而为民主或宪政制度提供超越性的合法性支撑。

其次,手稿将宪法视为神圣律法在世俗层面的显现。王炳章尝试通过对比美国宪法、中国历史法律传统以及《易经》的象征逻辑,提出“神圣契约”的概念:国家权力的正当性来自于上帝的旨意与社会契约的结合 3。他认为,宪法不仅是社会契约的体现,更是上帝意志在人间的制度化表达。

最后,书中融入《易经》的象征智慧,用以解释政治运作的复杂性与动态平衡。例如,他通过“乾坤、阴阳”符号,类比权力制衡与制度平衡,强调政治行动应顺应天意与社会秩序的自然法则。通过这种跨文本的结合,他形成了独特的政治神学象征体系,将制度合法性与宗教信仰紧密绑定。

2. 狱中祈祷文的神学化政治逻辑

除了手稿,王炳章在狱中写下的祈祷文同样是其政治神学思想的重要载体。与《神谕圣经宪法揭秘》偏重理论分析不同,祈祷文呈现出更强烈的先知式话语和自我见证特质。例如,在 2017 年的《特别祈祷辞》中,他写道:

“我体悟到:您有一个拯救世界和人类的大计划…哪怕再有十五年的单独囚禁,我也会无所畏惧…向您交上一份可以荣耀您圣名的答卷。”4

这段文字体现了几个核心逻辑:其一,个人苦难被赋予救赎意义,囚禁不再是单纯的压迫,而是见证真理的神圣使命;其二,政治斗争被纳入超越性计划,民主实践不仅是制度改革,更是“拯救人类”的神圣任务;其三,个体意志与神意结合,形成道德与政治的双重约束机制。

祈祷文与手稿共同构建了王炳章政治神学的三大维度:

神圣律法与政治权力的约束关系:权力不能脱离上帝律法,否则失去合法性。苦难与见证的神学化:政治参与和受迫害经历被解读为道德与宗教使命。制度合法性与神圣契约的结合:宪政制度的正当性源于上帝意志与社会契约双重约束。

3. 文本分析:核心引文与思想提炼

通过逐段分析,《神谕圣经宪法揭秘》与祈祷文展现出一套独特的政治神学思想逻辑:

民主合法性:非依赖民意或权力平衡,而是神意与道德律法的体现。权力约束:政治权力若违背神律,则成为“原罪”的政治化形式。民族救赎:民主制度不仅规范权力,更是民族精神复兴与救赎的工具。个人使命与殉道:长期受难被理解为履行神圣使命的过程,形成先知式自我叙事。

这一分析显示,王炳章将个人经历、制度设计、宗教信仰融为一体,形成高度整合的政治神学体系。其逻辑既有理论深度,也有实践导向:不仅阐释政治合法性,更指导个体如何在极端困境下行动。

4. 思想形成的条件与机制

王炳章政治神学思想的形成,依赖以下条件:

极端孤立的监禁环境:剥夺外界信息和社交,使其思想内化并转向精神自足。长期苦难的经验:身心受限促使他寻找超越世俗困境的意义来源。原始文本与文化资源整合:结合圣经、宪法与《易经》,构建象征与逻辑体系。先知式自我认同:以“见证者”与“使命承担者”的身份理解政治斗争,使思想具有行动动员潜力。

因此,王炳章的政治神学既是思想构建,也是生命实践的映射。其形成过程表明,政治思想不仅受学术训练影响,更与个体生存环境、精神困境和文化资源紧密相关。

小结

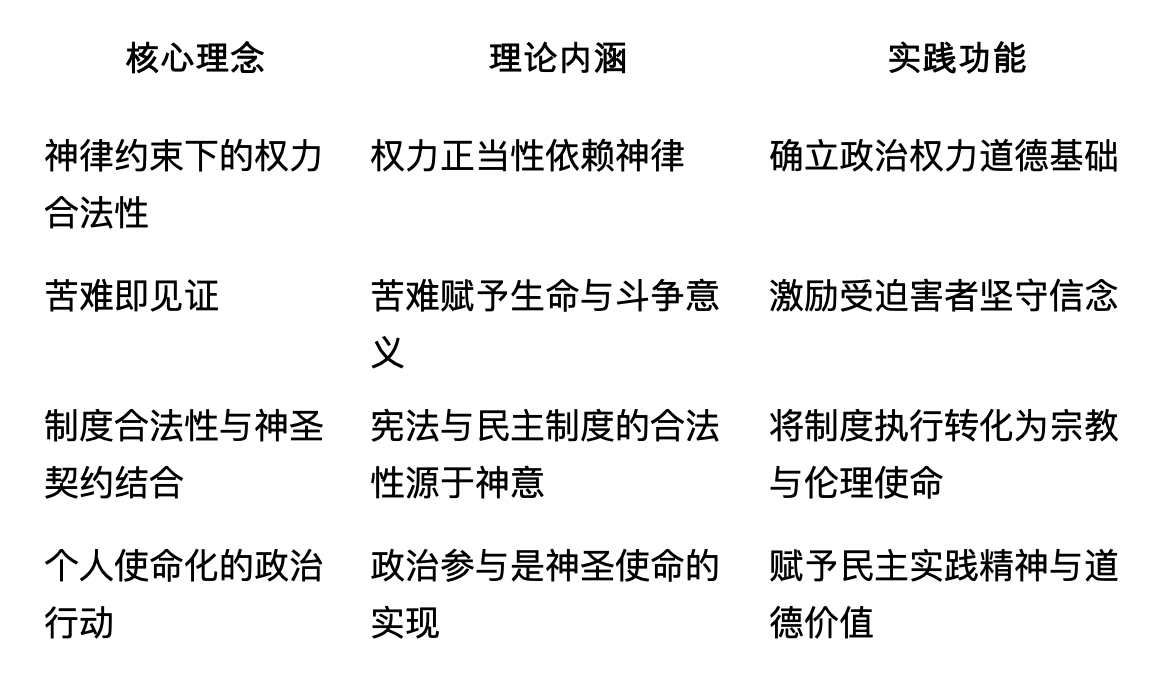

综上,王炳章在狱中形成的政治神学思想,是通过《神谕圣经宪法揭秘》和祈祷文两类文本共同建构的。手稿提供理论框架与象征体系,祈祷文则呈现实践逻辑与先知话语风格。其核心理念包括:神律约束下的民主合法性、苦难即见证、制度合法性与神圣契约结合,以及个人使命化的政治参与。

这一阶段的思想形成不仅回应其长期政治挫败,也将个体苦难转化为理论体系与精神支撑,为中国民主运动提供了一种全新的信仰化政治话语。

三、王炳章政治神学核心理念

在前两章中,我们梳理了王炳章的生平经历及其在狱中形成的思想文本基础。由此可见,他的政治神学并非抽象理论,而是其生命实践与苦难体验的结果。本章将进一步提炼其政治神学的四大核心理念:神律约束下的权力合法性、苦难即见证、制度合法性与神圣契约结合,以及个人使命化的政治行动。这四大理念构成其思想体系的逻辑骨架,也体现其政治神学与传统世俗民主理论的根本差异。

1. 神律约束下的权力合法性

王炳章政治神学的首要原则是:政治权力的正当性必须服从神律。他认为,任何脱离上帝律法的权力行为,都是非法的、违背自然秩序的行为。在《神谕圣经宪法揭秘》中,他写道:

“凡执政者若违背上帝律法,即使手握天下,也无以立国;正义之民,唯有遵行圣旨,方可实现真正秩序。”1

这一理念与西方传统政治神学中的“君权神授”有所不同。王炳章不仅强调君主或政府的权力受神意约束,更将公民权利和制度合法性纳入神律体系中。他提出“神律优先于人律”的观念,意味着民主制度本身不能脱离道德与宗教基础,否则易陷入形式化或虚伪化。

2. 苦难即见证

第二个核心理念是:政治斗争与个人受难被神学化为见证与救赎。长期的监禁和身心折磨,使王炳章将个人遭遇上升为神圣使命。他在 2017 年的《特别祈祷辞》中写道:

“哪怕再有十五年的单独囚禁,我也会无所畏惧,向您交上一份可以荣耀您圣名的答卷。”2

这一理念体现了以下特点:

苦难赋予意义:受迫害不再仅是压制行为,而是履行神圣使命的过程。政治行为的精神化:参与民主运动不只是制度改革,更是上帝计划的一部分。先知式自我认同:将自己定位为“真理见证者”,通过苦难彰显神意。

苦难即见证的逻辑,使王炳章政治神学具有强烈的伦理和精神动员作用。即便在极端孤立的环境中,他仍能保持政治信念的坚定,并赋予其生命经历以救赎价值。

3. 制度合法性与神圣契约结合

第三个核心理念是:民主制度的合法性不仅依赖民意,更源于神圣契约。王炳章在《神谕圣经宪法揭秘》中,试图将宪法、圣经与《易经》结合,提出“神圣契约”的概念:

“宪法是上帝律法在世俗中的显现,国家权力的正当性必须符合神意与民意的双重约束。”3

通过这一逻辑,他将民主制度合法性提升到宗教层面:

宪法是制度化的神意体现,不仅是人类智慧的结晶。政治权力受双重约束:既受神律约束,也受社会契约限制。制度执行成为神圣使命:遵守宪法与民主程序被理解为履行上帝意志的行为。

这种结合使王炳章的政治神学不同于纯粹世俗的民主理论,它不仅关注制度运行的效率,更关注其道德与宗教合法性。

4. 个人使命化的政治行动

第四个核心理念是:政治参与是个人使命的实现。在王炳章的思想中,每个民主活动的参与者都是履行神圣使命的主体,其政治行动具有救赎与见证意义。他在祈祷文中多次表达:

“即便孤身困于囹圄,我仍将坚持向全世界传递真理,使上帝的律法得以彰显。”4

这一理念体现出三层逻辑:

政治行动的宗教化:每一次抗争或倡议,都具有道德和宗教双重价值。个人责任与伦理自律:参与民主运动不仅是权利,更是神圣责任。生命实践与思想统一:行动与信仰相辅相成,苦难成为使命实现的途径。

这种个人使命化逻辑,使王炳章政治神学在精神层面具有极强的动员力,也赋予其理论实践性:即使身处监狱,也能通过思想与书写延续政治行动。

5. 四大核心理念的体系化与理论意义

综合上述四大理念,可以将王炳章政治神学理解为一个闭环体系:

这一体系不仅强调政治权力的合法性,更将个人、制度与神意结合,形成超越传统世俗政治理论的“生命—伦理—制度”一体化框架。

小结

王炳章的政治神学核心理念,体现出其思想的独特性与实践价值:权力合法性受神律约束、苦难被赋予见证意义、制度合法性与神圣契约结合,以及个人政治行动的使命化。这四大理念构成其政治神学体系的核心逻辑,既解释了政治合法性问题,也提供了个体在极端困境中行动的理论依据。

通过对理念的提炼,可以看到王炳章政治神学的最大特点:它不仅是一种政治理论,也是一种生命实践指南,将信仰、制度与个人行动紧密结合,从而在极端环境下保持政治斗争的持续性和意义感。

四、王炳章政治神学的现实意义与批评

王炳章的政治神学不仅是个人思想体系的呈现,也对中国民主运动、海外民运社群以及学术研究产生了多重影响。然而,由于其神学化和先知式的话语风格,他的思想也引发争议。本章将分析其现实意义,并探讨学界与社会对其思想的主要批评。

1. 对中国民主运动的启示与影响

王炳章政治神学的首要现实意义,是为中国民主运动提供了一种信仰化的理论框架。传统民运理论多以世俗政治权利和制度设计为核心,而王炳章将政治合法性、制度执行和个人行动纳入神意约束体系,形成了精神维度的补充。

具体表现为:

提供精神支撑:长期受迫害的民主参与者常面临挫败感和孤立感,王炳章的“苦难即见证”理念,将个体遭遇上升为神圣使命,使行动者获得心理和精神上的支持。规范民主实践:通过“神律约束下的权力合法性”和“制度合法性与神圣契约结合”,王炳章提出一种超越形式的道德政治规范,为民主实践提供价值引导。强化行动持续性:个人使命化理念使民运参与者即便在逆境中,也能维持政治行动的连续性与意义感。

因此,王炳章政治神学在民运群体中具有激励作用,使理论和实践得以整合,形成思想与行动的双重动力。

2. 对学术研究的启示

在学术研究层面,王炳章政治神学的意义主要体现在以下方面:

政治神学的中国化尝试:西方政治神学多强调权力与宗教的关系(如施密特的“主权者即例外”或奥古斯丁的“上帝之城”),王炳章则结合中国文化资源(如《易经》象征逻辑),创造了一套适应中国社会语境的政治神学模式。苦难与政治理论结合的案例:狱中经历使他的理论紧密结合生命实践,为政治学研究提供了极端环境下政治信仰与行动关系的案例。跨学科研究的可能性:王炳章政治神学涉及神学、政治学、伦理学、社会运动研究等多个领域,成为跨学科研究的典型范例。

从学术视角看,王炳章政治神学提供了理解中国民运的新角度:它不仅分析制度和权力,也关注精神信念与道德律法,拓展了民主理论研究的边界。

3. 主要批评与争议

尽管王炳章政治神学具有现实和学术意义,但其思想也引发多方面争议。主要批评包括:

神学化可能削弱世俗民主可操作性:批评者认为,过度依赖神律和宗教框架,可能导致民主实践的理想化与非现实化。例如,权力合法性若完全依赖神律,而非社会契约或法律程序,可能难以在实际政治中落实。先知式自我定位的风险:王炳章将自己定位为“真理见证者”,这一先知式话语可能被视为个人主义或精神领袖式政治倾向,容易引发对权力集中的误解。理论与现实的张力:王炳章思想强调极端环境下的精神行动,但在自由社会环境中,其理念如何转化为制度设计和政治策略仍缺乏明确操作方案。神圣化语言的普适性问题:神学化语言对非宗教背景的民主参与者和国际观察者可能存在理解障碍,使思想传播与接受受限。

因此,学界和民运群体在评价王炳章政治神学时,需要权衡其精神动员价值与现实可操作性之间的张力。

4. 综合评价

从综合视角看,王炳章政治神学具有以下特征:

创新性:将基督教神学、宪政制度与中国文化元素结合,形成独特的政治神学体系。实践性:思想直接服务于民主行动者的精神与道德实践,体现理论与生命实践的高度统一。争议性:过度神学化和先知化可能带来理论与现实的张力,也引发学界对其适用性和普适性的质疑。

在中国民运语境中,王炳章的政治神学既是一种精神支撑,也是一种理论创新,为理解政治信仰、制度合法性和个体使命提供了新的视角。同时,它提醒研究者在应用宗教化政治理论时,要关注实践可操作性与社会文化适应性。

小结

王炳章政治神学的现实意义主要体现在三个层面:对民主运动提供精神与行动支撑、对学术研究提供跨学科案例、以及对制度与权力合法性提出价值导向。然而,其神学化和先知化特征也带来了现实操作性和普适性的争议。这种独特性和争议性共存,使其思想既具有学术研究价值,也为民运实践提供了不同于传统理论的精神与伦理资源。

综上,王炳章政治神学是理论创新与生命实践高度融合的产物,其现实意义和学术价值都值得深入探讨,同时也需审慎评估其在实际政治行动中的适用性。

五、总结与研究展望

1. 研究总结

本文系统梳理了王炳章的政治神学思想,从生平背景、核心理念到现实意义与争议进行分析,得出如下主要结论:

思想形成与生命实践紧密结合 王炳章的政治神学并非纯粹理论建构,而是长期监禁和政治迫害经历的产物。其思想体现出极强的实践性,将个人生命、苦难经历与政治行动紧密结合,使理论与行动形成统一体系。核心理念的独特性 王炳章政治神学的核心理念包括:神律约束下的权力合法性:政治权力的正当性必须服从上帝律法,而非单纯依赖世俗法律或民意。苦难即见证:受迫害的经历被神学化为个人使命和精神见证。制度合法性与神圣契约结合:宪法与民主制度的合法性源于神意与社会契约的双重约束。个人使命化的政治行动:政治参与被理解为履行神圣使命,行动与信仰高度统一。这四大理念形成闭环体系,使王炳章的政治神学区别于传统世俗民主理论,同时体现了精神与行动的高度整合。现实意义与学术价值 王炳章政治神学在民运实践中提供精神支撑与道德引导,使长期受迫害的民主行动者能够保持信念与行动的连续性。在学术研究上,其中国化的政治神学尝试、苦难与政治理论结合的案例,以及跨学科研究价值,为理解中国民运、政治信仰与制度合法性提供新视角。争议与局限性 尽管思想独特,王炳章政治神学也存在争议:神学化和先知化可能削弱现实可操作性,理论与制度执行之间存在张力,对非宗教背景的读者可能理解困难。学界和实践者在评价其思想时,需要权衡精神动员价值与实际应用的可行性。

2. 理论贡献

王炳章政治神学的理论贡献主要体现在以下几个方面:

政治神学的本土化尝试 将基督教神学理念与中国文化资源(如《易经》象征逻辑)结合,创造了适应中国社会语境的政治神学模式,为政治神学研究提供本土化案例。生命经验与政治理论的融合 通过将监禁经历和个人苦难纳入理论体系,王炳章将政治理论与生命实践高度统一,为研究极端环境下的政治信仰与行动关系提供独特视角。民主理论的伦理补充 传统世俗民主理论往往关注制度设计和权力运行,而王炳章政治神学强调伦理和宗教约束,为民主制度合法性提供道德与精神维度的补充。

3. 研究展望

本文分析的局限性在于,王炳章政治神学的实证研究仍然不足,特别是其理论在不同社会环境下的应用效果尚未充分检验。未来研究可从以下几个方向展开:

跨文化比较研究 将王炳章政治神学与西方政治神学、其他宗教政治理论进行比较,分析其独特性与普适性,为政治神学跨文化研究提供参考。实践效果与民运参与者反馈研究 通过调查海外民运社群或受迫害民主行动者,分析王炳章政治神学在实际行动中对个体信念、行为选择及组织动员的影响。理论与制度的衔接研究 探讨如何将神学化的政治理念转化为制度设计或政策指导,尤其是在制度尚不完善或政治受限环境中,研究其可操作性与实践策略。生命经验视角的政治学研究 王炳章政治神学提供了将个人生命经历与政治理论结合的范例,未来研究可进一步探索生命经验在政治理论构建中的方法论意义。

4. 结论

总体而言,王炳章政治神学是一种将信仰、制度与个人行动紧密结合的创新思想体系。其核心理念体现了权力合法性、制度约束、个人使命和苦难见证的有机统一,为中国民运实践提供精神支撑,同时为政治神学和民主理论研究提供新的视角。

尽管存在神学化和先知化带来的争议,其理论与实践价值仍不容忽视:它不仅拓展了政治理论的研究边界,也为极端环境下的民主行动提供理论与精神指导。未来对王炳章政治神学的深入研究,将有助于理解信仰、政治与生命实践之间的复杂互动,并为中国乃至全球政治神学研究提供重要参考。

注:

Augustine, The City of God, trans. Henry Bettenson, Penguin, 2003.

Thomas Hobbes, Leviathan, Cambridge University Press, 1996 [1651].

Carl Schmitt, Political Theology, University of Chicago Press, 2005 [1922].

许纪霖:《现代中国思想史论》,上海:华东师范大学出版社,2009,第 245-280 页。

自由亚洲电台,《王炳章在狱中著《神谕圣经宪法揭秘》》,2017 年 11 月 17 日。

王炳章:《特别祈祷辞》,2017 年 6 月 27 日,见《中国之春》网站。

王军涛:《中国海外民运史稿》,香港:明镜出版社,2011,第 45 页。

《中国之春》编辑部文献,1982-1989,纽约公共图书馆档案馆。

胡平:《中国民运的组织问题》,《北京之春》,1995 年第 3 期。Human Rights Watch, China: Trial of Wang Bingzhang, 2003.

王炳章家属声明,见“王炳章基金会”网站,2015 年 6 月。

王炳章:《特别祈祷辞》,2017 年 6 月 27 日。

自由亚洲电台,《王炳章在狱中著《神谕圣经宪法揭秘》》,2017 年 11 月 17 日。 王炳章,《神谕圣经宪法揭秘》,狱中手稿节选,2009 年。

2025 年 8 月 16–23 日初稿

9 月 6–8 日修定于 Brest

2025 年 9 月 8 日上传