马健:母亲的青岛西镇——记我娘的平凡人生

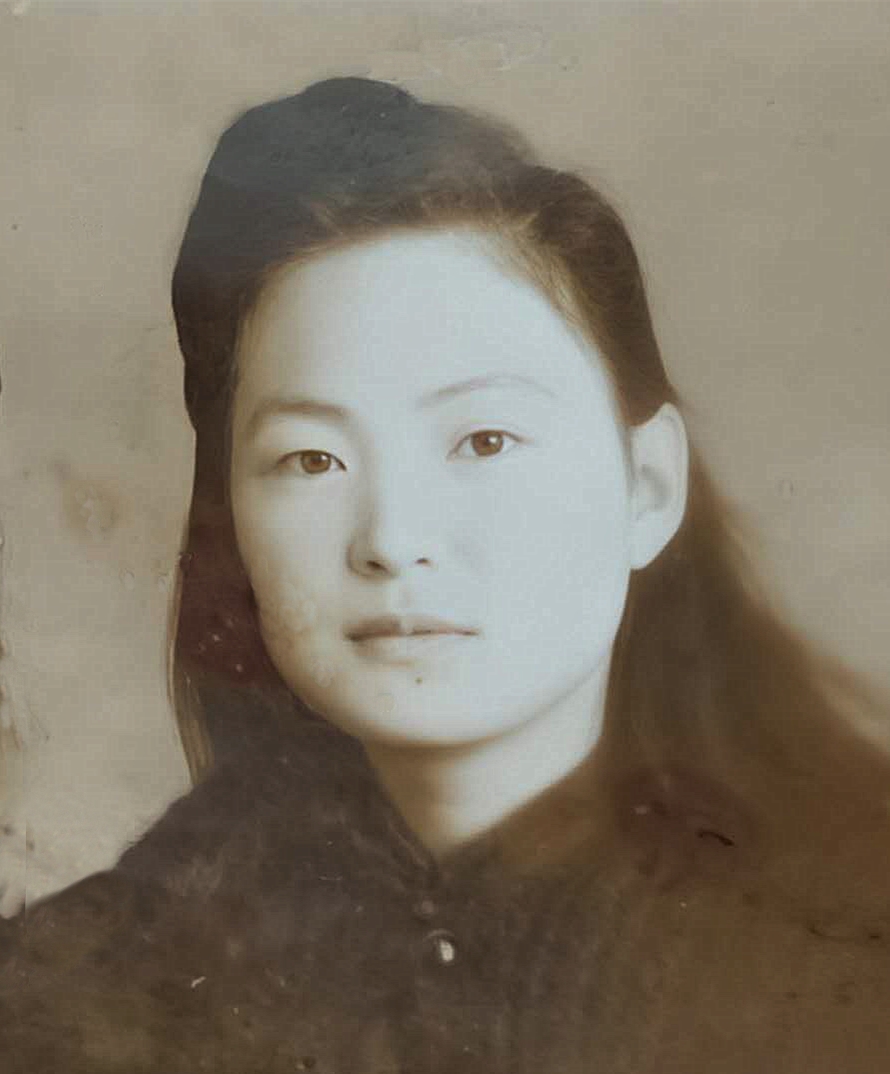

我娘朱惠珍一九二三年出生在山东高密县城,她的生母郑瑞芸是朱寿山娶的妾,因此,母女俩一直另外租住在四前街的县衙门对面。五岁娘便进了教会办的学校学写字,那里不喊阿姨和老师,叫姑奶奶。但她七岁进到女子学校碰上了麻烦,那是父亲朱寿山买了个二手书包给她,但到了学校就被失主认出,说是她偷的,母亲便愤而退了学,又过了一年才去了县小学读到五年级。

十二岁那年娘跟着郑瑞芸搬进了城隍庙街的朱寿山家,但第二天中午搬干粮〔喝午茶〕不幸砸了茶杯,遭大老婆张氏讥骂:小死嫚姑!郑瑞芸听了转身进屋没再出门,用高密人话说:紧七慢八,十二日割茬。果然,十二天后便夹气伤肝去逝了。从此,母亲便在这个家族,如一棵压在石磨下的苦菜花,硬是长到十四岁。

一九三七年日本人占领了山东,我老爷朱寿山原本是看护高密大户善氏祠堂的,因为常办些喜丧事,人脉活络,被拉进了维持会。那年我娘投奔了青岛她姑姑朱文言家,寄人篱下住进了火车站对面的德国楼里。下了班就如丫环般料理家务,起早给姑姑买回甜沫油条就赶到日本人开的同兴纱厂干纺织女工。晚上回来也是照应着姑父洗浴入帐。姑父吕崇宏曾是孙中山时期南京政府要员,年青时留学德国。当年,连青岛市长沈鸿烈都是他的座上客。

母亲换梭子手疾眼快,不到一个月就能看三十六车,而且下班从未在腰上缠布偷线被查,日本老板想重用母亲,给她配了间宿舍。但不久就引起三叔朱冠山的不满。三叔住在劈柴院外的三新楼,在《青岛新民报》出版部当主任,思想激进。他先写了封信叫娘不要在日本铁蹄之下卖命,然后晚上到宿舍大叫着不给日本人做事,连人带行李送朱惠珍回了高密。十六岁那年,后娘张氏也病故了,她就做着孝女,照顾着四年之间死了一妻一妾的父亲朱寿山。

由于我娘学了些日语,不久就在日本人开办的高密县电话局当了接线员。也是在那儿,她和我父亲在电话线上谈起了恋爱。当年父亲马长杰大学没毕业就在父母安排下和宠庄教会小学校长女儿刘氏成了家。不久他从德州县合作社农圃科调到了高密县当了生产指导科长。下了班就和男同事凑在电话局门口,看穿着时尚的女接线员们步出大门。打听到母亲的名字之后就开始在高梁地和坟地里约会了。

朱惠珍和马长杰于一九四五年结了婚,那年娘 22 岁。不知道那个年代“妻妾”已被废除,还是家乡的妻子包办无效,总之我娘没有重复郑瑞芸的命运。他俩结了婚就没一起回过德州宠庄。一九四六年父亲就随母亲的愿,辞工去了青岛,当年就在汶上路生了我大哥,父亲很快在西镇当了户籍警察。

一九四七年,当村长的爷爷马占奎在土改运动中被抓走,折磨致死,家里的房子酒铺土地牲畜等都被瓜分了,他最喜爱的戏班子也散了。那年父亲的弟弟马长俊在黄埔军校还未毕业。多亏父亲和那位刘氏在老家留下小儿子马好顺,亲属们便把爷爷尸体抬回,由四岁的马好顺排头摔了瓦罐埋葬了爷爷。

也是一九四七年,老爷因当了共产党的农会会长,几个月后还乡团杀回高密县,他便带着新娶的刘氏逃到了青岛,住进已守寡两年的妹妹朱文言家。姑父吕崇宏去逝和儿子吕锡慎在四年前暴死街头有关。娘就常说这件事。那天,吕锡慎穿了白色西装头戴白礼帽去广西路《青岛新民报》上班,路上车被截住,他弄不清事由夺路狂奔,被潜伏的国民党特务当成汉奸枪杀了。儿子的死对年过七旬的吕崇宏打击很大,从此病卧在床直到去逝。

一九四九年六月解放军攻占了青岛。听母亲讲,她本来带着还吃奶的我二哥返回高密躲战乱,但高密县已听到炮声,溃退的国民军队沿着公路车水马龙地涌往青岛。娘又随着亲属挤上军车回到青岛,住进三叔朱冠山为家人在广西路己停刊的《青岛新民报》大堂扎的帐篷里。街上到处是军车军人。大老婆张氏生的儿子朱德禄,比我母亲小五岁,这位舅舅大概也因父亲朱寿山又娶刘氏而看不惯,就随国民党部队去了台湾。而另一位大老爷的儿子朱德益,被三老爷朱冠山留住,随他一起进了刚成立的《青岛日报》当了木工。激进的三老爷从此躲开政治风险,在印刷部一直干到去世。

我翻出母亲的结婚照摆在桌前,父亲梳分头穿着长袍,母亲嘴唇微起,头顶花冠,身体裹在白纱裙里,不惊不卑地靠着父亲。从照片里怎么也看不出娘是个吃苦耐劳的女人。当然,那年代也没有人会在干活时拍照留念。父亲因为在国民党手下干过户籍警,很快就被清理了。他又劝刚从黄埔军校毕业就失业的弟弟马长俊,回家乡德州务农少说话,不然住在青岛政治审查多,不小心就没命了。父亲为了家人的生活,就沿街给人理发,还收购桌椅板凳,晚上回来砸碎劈成细条再捆成扎,母亲白天就在街口摆摊卖柴火。

我一九五三年在汶上路出生已经是马家第四个男孩了,家里天天掀不开锅。我娘对着生下的我说:看什么,你生在个穷查。她怕邻居笑话没饭吃,就在锅里煮石头冒着热气。父亲总算熬到党的信任分配了工作,在郓城北路的机关干部学校教那些入城干部文化知识。

一九五五年我家搬到了东平路七十四号,那是个由外院和里院组成的大杂院。都是二层楼。我的家在内院二楼最东头,虽离楼下的公厕远,但好处是可以借楼台往外搭出个空档放杂物。

一九五六年,已经生了四个儿子的母亲又怀孕生下了我妹妹,马建美的诞生终结了这个家庭的后代数量:四男一女。加上从德州老家接来守寡多年的奶奶和马刘氏生的马好顺,这不到十二平米的房间,住了九口人。家虽小,但前后有窗透风。屋子又隔出个里间放了双人床和缝纫机,外间是炉台饭桌和为奶奶搭的铺,红漆地板上放了些小板凳、木蹲子和尿罐子。

还记得我三岁多常爬上床钻进娘怀里,和妹妹分享乳汁。也许爷爷生前是地主的原因,奶奶不会做家务,连灶火都不会点,又是小脚,除了做饭帮娘拉一阵风箱,平时就呆坐在铺上抱着还不会爬的妹妹。她头顶就是睡着五个小子的吊铺,我们在顶上打闹,她就在下面用德州话喝斥,引来我们更加兴奋地往下撒糠扔袜子。但比起邻居刘大娘,我家还算宽敞,她有十个孩子,屋里总有人,每逢楼下公厕排了队,她就提着黑陶尿罐来我家蹲下撒尿,嘴里用盖县语骂养“妈了个比养操的!”。

家里唯一留下的全家福照片是奶奶去逝之前在云南路照相馆拍的,身穿小海军服的我,刚满五岁。娘看起来很清瘦,一双大眼和卷发,被我爸叫成苏联大嫚。娘自已确说,那时她身子撑开了,为养育六个孩子和奶奶,她男人一样在河沟淘黄沙,一顿吃二个馒头,还边砸石子边唱小曲。母亲的手从未闲过,不是腌罗卜咸菜就是缝洗衣服切马榨菜和面贴高梁面饼子。除了吃饭,她从未坐下面对过我们。而我们也从不闲着,劈柴、拉风箱、买煤,买地瓜,买白菜,好像还总在擦玻璃,因为总有检查卫生的。那些带着绣章背着手的老婆婆,除了四处扫瞄,常会随手摸一下门框,发现手有灰就皱眉头了。然后在门框用粉笔写上甲或者丙。这种临时为了应付检查卫生的大扫除,通常全院二十二户会热闹好几天。家家忙着拆床板烫臭虫,洗床单被子打烟筒,院中央的水龙头围满了各家的橱柜、凳子、盖垫什么的,一有蟑螂逃出就有一群孩子抢着踩。不大的院子里除了玩骑大马抗拐和打瓦查,小嫚跳绳踢布袋就常被挤到楼梯底下和院外的小胡同了。但无论怎么打扫,臭虫总会从撒了六六粉的吊铺板缝里又被震在饭桌上,孩子的衣服缝里又长了几子。

平时和邻居从不吵架的母亲,就是在水龙边上和郑罗民他爸嚷叽起来,因为我二哥把骆敏抗倒了,郑大叔伸手就打了我二哥。罗民家是双职工,很客,常煎鱼吃。家中还有个抽水烟袋老太婆,也特别护驹子。两家由此互不往来,直到 1961 年奶奶去逝,全家披麻带孝地把棺材抬出里院用大车拉走,我娘按老理,给院里长辈一一下跪,也给那老太婆在楼梯口跪了,郑家从此便对娘非常敬重。

母亲去绣花组上班时,我刚上小学。早晨总是闻着娘煮的玉米面粥被喊醒,从木栅栏往下可见娘穿着方格旗袍正对着镜子画妆,她用小指从窗框抹点烟灰,涂到眼眉。我从吊铺爬下把弹弓和纸盒子枪藏进书包就去掀锅盛粥,然后就着切碎的雪里红咸菜很快喝完擦嘴系好红领巾,不用等哥哥就跟着娘走出里院,她往左去东平路的绣花组,我就推上铁环去定陶路上学了。如果时间早,我就进到隔壁七十二号的台西文化馆转一圈,一九六二年雕塑家徐立忠等办的台西画展就在这儿展了三天。那儿除了报纸画报,楼上还有画室,通过窗户就能看到些石膏人像和树林沙滩的油画,还能捡到铅笔头颜料管让我涂鸦,日久也就成了我走上艺朮的启蒙之地。在学校我就被选进了美术组。

一九五八年初,父亲虽然没被打成右派,还是因为历史有问题,被调离教干部的北京路联合学校,下放到田家村小学教孩子了。临走他带了二哥和三哥,家里留下了大哥和我,还有刚上托儿所的妹妹。那年,马好顺招工去了鞍山,叔叔的儿子马建民也因功课跟不上,呆了一年就送回了老家德州。也是在那一年冬天,住楼梯口的耿大娘去逝了。记得这事是因为我有个礼貌习惯,上下楼梯都要喊“耿大娘好”,连挨了打也要哭着喊一声。结果娘对我说:小孩别问死人的事了,又说,就是你把耿大娘给叫走了。

六十年代的三年大饥荒在青岛这座海滨城市没有留下太多恐怖的记忆。主要是我父亲在乡下,经常弄回些地瓜叶、马榨菜充饥。如果有钱的话,总能买到冰砖或皮巴梗。我是经常沿着马路边走,捡到苹果核或包猪头肉的油纸就往嘴里塞,包括家里的小米高梁面牙膏盐醋等可入口的一切。母亲为了孩子们总是少吃,几片煮地瓜干在她碗里不断加水充多了再咽,结果得了肠套叠,住进了山大医院,欠下了医院一笔钱。春节来临,要供应大白菜,我也随着人流跑到了滋阳路菜店。卡车在人山人海中往下卸菜,扔下来的白菜在被店员接住的弧线之下,总有小碎片落在欢呼的人群中,我拼命往人群腿缝钻,抠了点踩烂的菜帮,抓在手里。到了家才发现手背都被人鞋底搓出了骨头,血都冻僵了。那是我头一次看见母亲的眼泪。

一九六四年我们又搬到了东平路四十六号平房小院,有一大间和一小间。院里搭了个厨房,垒了个锅台,风箱上压了些砖头。父亲从浮山所小学调回青岛辛县路小学,他有时会买个猪头用小米熏烤,母亲糊饼子蒸豆包,我养了几只鸡,父亲新买的收音机里播放着《越南有个小姑娘》,生活开始有了起色。但山大医院的收款人依然每月敲门来要医债。昏暗的灯下,母亲伴着父亲的鼾声踩着缝纫机把绣花撑子里的鸳鸯、海欧、牡丹和椰子树在雪白的枕布上一针一针地显现。她还同时接到些砸皮手套的活,那时我和哥哥就会在母亲膝下砸得有声有色。

一九六六年文革开始,胡同里几乎隔几天就有被押往农村的。邻居茂强家、小峰家、老五家被抄家之后,父亲被贴了大字报,罪行是给学生灌输资产阶级思想和出身富农阶级,加上爷爷在土改被镇压,叔叔是带着改造帽子的皇甫军校毕业的国民党,舅舅去了台湾等等,他感到了危险,开始抽烟喝酒,偷偷写检讨,等待被抄家捆走。十三岁的我能写能画,从小院到胡同的墙上写满了毛主席万岁、大海航行靠舵手和毛主席语录。我还成立了“刺刀见红”战斗队,在保成家打开窗户招兵买马。母亲把这一切都看在眼里,依然为孩子和丈夫端上热乎乎的蒸饼,大年初一五个孩子都穿上她新染的蓝衣服。有一次年三十晚我捡了个小鞭就放口袋,结果炸了。她连夜又把哥哥的旧衣服补好染黑,初一醒来我就又有衣服穿上去拜年了。

回忆母亲时,才发现她的脚印在西镇这块小山包踩了半个世纪。除了年复一年地养育孩子,她的人生竞如此平淡。但是她又经历了不平淡的中华民国,目睹了八年抗日战争,见证了中华人民共和国的社会变化。在她生活的西镇上,生下了五个孩子,和所有的母亲一样,默默地传种接代把生命交给人类。

今天,我们诞生的大杂院都已变成了高楼矗立的住宅楼,除了海风吹过街灯和老树的声响,过去的一切都不见了。

晚年的母亲戒了烟,在萨斯传播的那个月随我和妹妹去广州珠海等旅游了一趟,就算是她人生走的最远的一次了。晚年的母亲还得了膀胱癌,三次手术切除后,再也没发展。她在瞿塘峡路的小院里种上了菊花竹子和无花果树,常在屋里画画翻看孩子们的照片。然后就是人生都要下车的最后一站,她安详地走去了。

在整理母亲遗物时发现了小本子上她抄写的老歌《秋水伊人》:…… 往日欢乐只映出眼前的孤单/梦魂无所依空有泪阑干/几时回到故乡呦/妈妈呦/ 这篱边的雏菊空阶的落叶/依旧是当年的庭院/只有你留下的女儿呦/已堕入绝望的深渊……。我点关健词上网听了几遍,发现抄得一字不差。但她从哪儿抄的?还是在她心里吟唱至今?要知道她十二岁就失去了母亲,没了母爱。她也许为了我们不失去母亲,才无忧无虑地活着,自己确在漫长的孤独思念中合上了眼?这样想起来确令我无法安宁,便推开院门,沿着母亲的脚印,走回已逝去的东平路、云南路、定陶路、汶上路……。

灯下为纪念母亲而写

2013.6.20 日于伦敦

2025 年 4 月 21 日上传