调研:中国个人奋斗命运真相(上)

如此打工 30 年:个人奋斗有用吗?

个人奋斗有用吗?在发了 2500 份问卷、访谈了 200 人之后,调研最终显示,努力并不能真正改变他们的处境,决定命运的主要是社会因素。

我家小区的保洁老赵,来北京打工了 23 年,60 岁时却没法退休。他未来的养老金每月只有 100 多元,因此打算打工到 70 岁为止。

他这代农民工,也是我国“第一代农民工”,生于 70 年代前,在八九十年代进城打工,不少人务工超过 30 年。但这 8600 万余人到晚年,情况和老赵大致相同。

老赵是河南驻马店人,2000 年来到北京,那年他 32 岁,看过门,做过绿化,2007 年来到我们小区做保安。如此又过了 10 年,49 岁了,还没攒够钱结婚,一个人住在冬天没暖气、夏天潮湿发霉的 10 平米地下室。

我知道这些,是因为我当时在报社实习,需要出一篇农民工的稿子,而老赵是离我最近的农民工。

“我 7 年没有休假,一天工作 10 小时,一个月 2700。这不是我一个人的情况,大家都是这样的。”临走他叮嘱,“这几句话妳千万不能删”。

不止这几句,关于老赵的整个部分都被删掉了,原因是“负能量”。老赵不符合我们对于农民工生活的美好愿景,但这个人群的实际处境,比我们能想到的还要更糟。

安徽师范大学的副教授仇凤仙做了一项研究。她发了 2500 份问卷,访谈了 200 人,想知道第一代农民工老去后如何维生。我在报告的字里行间看到了无数老赵——

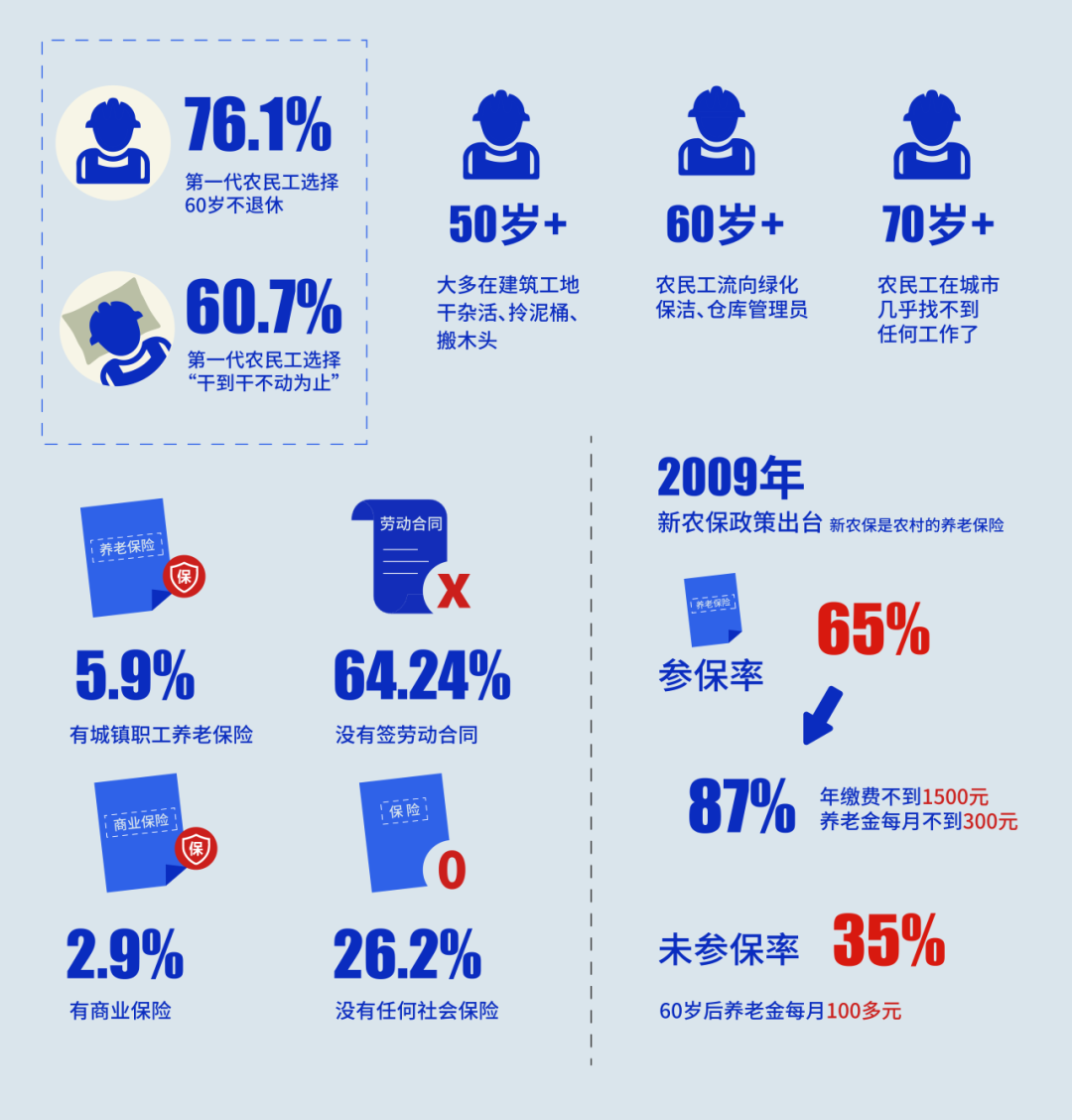

当我们热议“延迟退休”,担心 60 岁不能休息,他们中 60.7% 只能“干到干不动为止”;

当城市老人每月平均能领到 3000 元退休金,他们的养老金只有一两百元;

他们都打工超过 15 年,但到了晚年,一半以上的存款还不到 5 万元;

他们挣到钱都寄回家里,供孩子上学,但结果,下一代阶层跨越不到 20%。

我们更容易忽视的一点是,他们既是工人,也是老人。他们在本该退休的年纪不得不继续努力工作,但结果是,他们既得不到老年生活所承诺他们的,譬如天伦之乐和医疗保障,也得不到工人应有的回报和尊严。

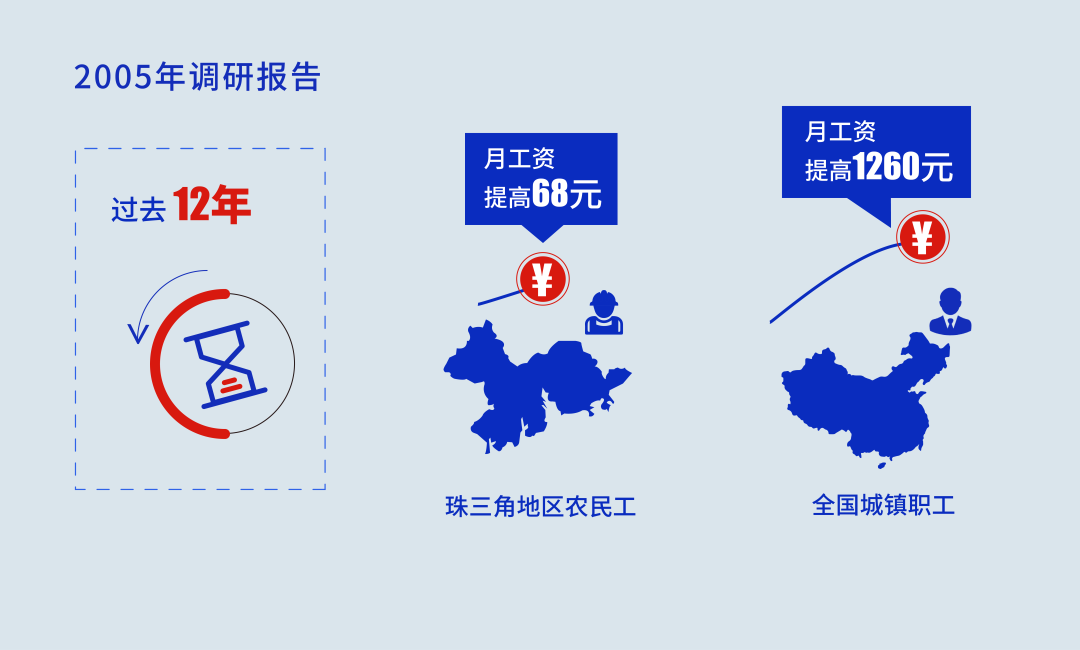

1993 到 2005,全国城镇职工的月工资提高了 1260 元,而农民工的增长幅度是:68 元。

他们并非不努力,但调研最终显示,努力并不能真正改变命运。仇凤仙最后用“社会脆弱性”来描述他们的处境,即这是一个时代性问题,深受社会排斥性政策的影响,远非个人能决定。

他们的困境,和今天很多人面临的困境惊人地相似,这或许是一个社会中,弱者们常见的命运。

“退休”不存在

现实中的老赵,已经整整两年没有领到过一分钱工资了。4 年后,小区取消了保安岗位,于是他就转去做保洁,不料又过 3 个月,保洁岗位也不给发钱了。

老赵仍然在坚持给小区做保洁,他每天早 6 点来清理两个垃圾桶,7 点垃圾站开门时“永远第一个到”,然后回去清扫 6 栋楼。为了挣出饭钱,收垃圾时他自己分类去卖废品,每月能卖出 600 多元。

“妳可以不做,但以前的钱他都不给妳咋整呢?”他说要耗到拿回工资。

他不是没考虑过劳动仲裁,那是在他没领到工资的第 21 个月,但他不知道仲裁需要合同,而这份 14 年的工作从来都没有劳动合同。

因此,这份工作的状态,处在一个薛定谔猫的状态,如果最后他能领到工资,它就是,如果领不到,那就不是。但在老赵眼里,这个“工作”仍然“来之不易”,因为他已经 55 岁了,在劳务市场,这个年龄只能去做更不稳定的日结工。由于“清退令”的出台,他即将连去工地搬砖也失去资格——政策严禁 60 岁以上的农民工再进入工地。

老赵不是孤例,站在 60 岁前后这个坎上,好多农民工为了能有份工作,想尽了办法。

为了在上海工地上找一份工作,一位 64 岁的农民工办了张假身份证,把年龄改小 7 岁,结果刚上工两天,就在检查时被抓获。他被罚 500 元,拘留了 1 天。

也是在上海,一位 49 岁的保洁员想跳槽,但总因年龄被拒。她也花 300 元办假证,把年龄改小 11 岁,最后被行政拘留 5 天。

即便工作难找,即便冒风险,第一代农民工大都不打算退休。接受调研的农民工里,76.1% 决定 60 岁以后继续在城市里打工。

他们并不具备退休享福的条件。城市里的老人有养老金保底,平均每月 3000 元,在第一代农民工群体里,这个数字不到 300 元。即便如此微薄,也只有 65% 的人可以领到。

他们中的大部分人,在年轻时顾不上考虑晚年,只能把工资用在当下。2009 年养老金政策出台,35% 的人不相信或不理解这项政策如何与自己的未来有关,于是没有参保。他们 60 岁后只能领基础养老金,每月仅 100 多元。

参保的人也很少能搞明白养老金是“多缴多得”的。一位 45 岁工人已缴了 11 年养老金,但其实一直按低档缴费,60 岁后每月只能领 195 元。他在得知这个数字后问,这有什么用?第二句:我交了这么多年,为什么一个月就拿这点钱?

为了领到较高的养老金(每月 600-700 元),一位女工需要在 60 岁时一次性补齐此前 15 年的保险费,共 8 万元。她凑不出这笔钱。她每月只挣几千元。“都让我交养老保险,我吃什么呢?”她决定放弃,继续做环卫工人。

这些农民工也没有什么存款。接受调研的的人里,接近一半(41.22%)打工超过 20 年,但是超过一半(55.2%)存款不到 5 万元。

他们只能继续工作。但市场和政策限制,却让他们随年龄增长,越来越挣不到钱。

50 来岁的农民工还可以在建筑工地上找到日薪 300 元的活儿。虽然“一天不能坐”,有人喊一声让拎泥桶、搬木头,就要立刻去帮忙,很多人还会自愿加班多挣些钱。一位山东 56 岁的工人最多一天干 14 小时,有时加班一整夜,第二天白天还能继续干。

当年纪超过 60 岁,他们连挣这份辛苦钱也失去资格。近两年,各地出台“清退令”,严禁 60 岁以上的农民工再进入建筑工地。他们只能转去做绿化、保洁、仓库管理员,薪水不到工地上的 1/3。

再超过 70 岁,他们在城市几无生路了。一位农民工 71 岁被迫回乡,在村里帮忙盖房子,工钱一天 100 元。75 岁时,一家劳务中介下乡招保洁员,工资一天 110 元。虽然只多 10 元,他还是去了,69 岁的老伴刚做完胆结石手术 3 个月,好在也能干活,两人收入加一起就有 200 多元。

从此他带着老伴,每天早 6 点坐 1 小时车进城,到一处工地上倒垃圾、扫地,下午 4 点再坐车回乡,一周干 7 天。他说:“能动是福气,不能动就可怜了。”

工作、收入被时代限定 努力也存不下钱

第一代农民工大多在 80 年中期、90 年代初进城打工。他们最能挣钱的青壮年时代,恰好是城市发展最快的三十年。但时代红利为什么没给他们带来好处?他们打工半辈子,为什么还是没能存下钱?

我们来看看这三四十年间发生了什么:

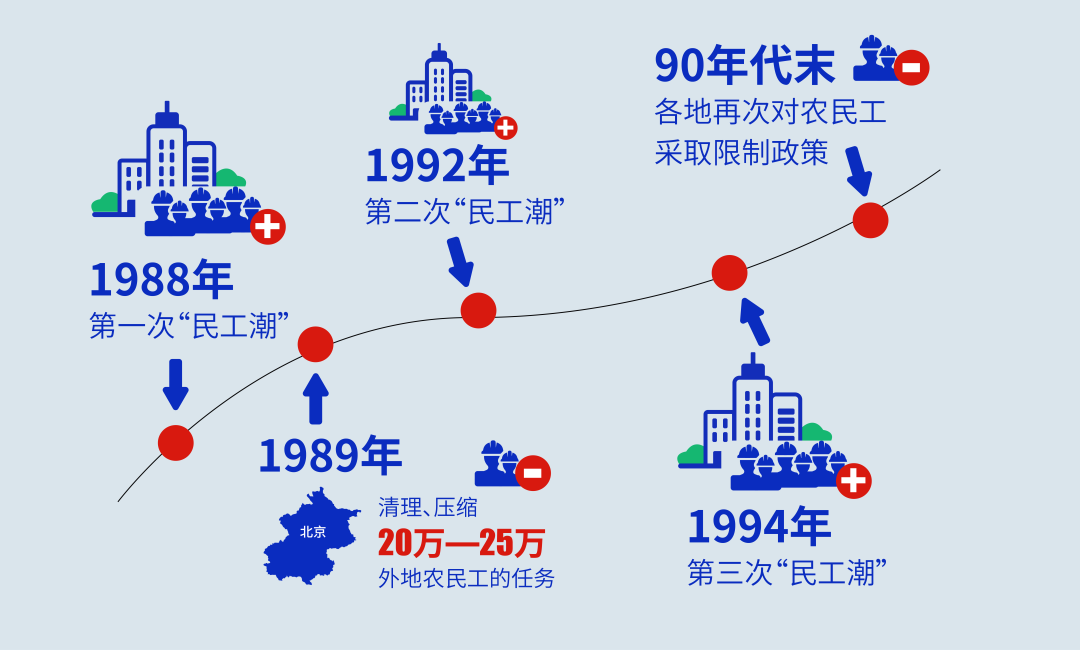

改革开放后的 80 年代,第一代农民工开始进城,在 1989 年创造了第一次“民工潮”。同年,各地开始清退农民工。

1990 年,北京要求清退 25 万人,所有单位、企业都要每月填表报进度。那时,“民工潮”冲击了城市管理,同时城市正面临下岗潮,城里人也要再就业。农民工成了城市的“麻烦”。

三四年后,市场经济体制逐渐确立,城市需要大量廉价劳动力,他们又被允许进城了。两三年后,他们再一次遭清退,因为城市又面临大规模下岗。

但他们不懂政策,不知道自己被“清退”过,只知道有天被开除后就很难再找到活。一位 89 年开始外出务工的农民工记得,找不到活,他就在桥洞住了一个月,自己带被子。

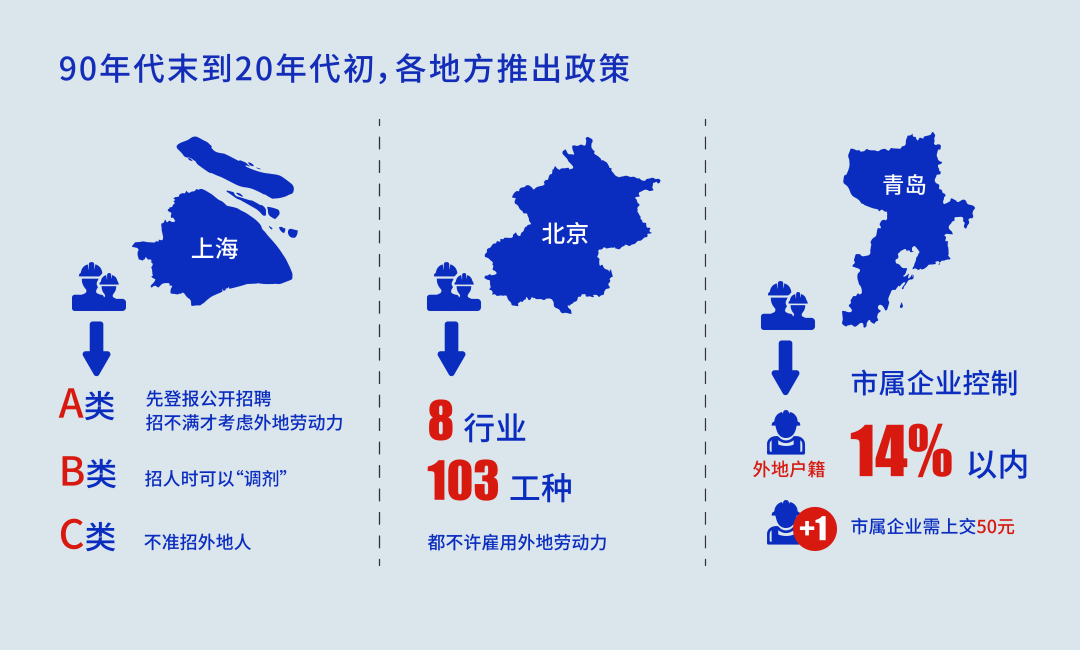

90 年代末到 20 年代初,城市对农民工可以参与的工种也有限制——

在上海,全市三类工作中,只有一类“允许考虑”使用外地劳动力,前提是招不满本地人;

在北京,全市 8 个行业、103 个工种,都不许雇用外地劳动力;

在青岛,市属企业每招一个外地人,还要交 50 块钱;

他们甚至无法像后来的农民工那样进入工厂做流水线(很多工厂也仅限本地户籍),他们能做的都是本地人不愿干的,建筑业和人力装卸。这些活很多是“黑工”,他们中 21% 遭遇过欠薪等权益侵害。

涨薪更无从提起。在改革带来红利的 12 年,1993 到 2005,珠三角地区的农民工月工资只提高了 68 元(而全国城镇职工平均提高了 1260 元)。考虑到通货膨胀,相当于他们在黄金年龄段,一直被降薪。

第一代农民工的遭遇与城市发展息息相关,但他们总是处在被动之中。城市需要了,就吸纳他们,不需要了,就清退他们。他们在自己的青壮年时期,始终无法连续、稳定地工作,一直在城乡间来回摇摆。

近 20 年来,赚钱的机会多了,但他们也老了,竞争不过年轻工人;同时他们还要负担孩子的教育、房子、婚礼,仅存的一点钱也要掏空了。

钱都给了孩子 结果下一代阶层跨越不到 20%

也不能说老赵一无所有。他在北京打工 23 年,存了 20 万,高于调研中 90% 的人。但这基于一个特殊原因,与多数受访者不同,老赵没有子女。

第一代农民工花钱最多的排序,第一名基本都是子女的婚姻和教育。

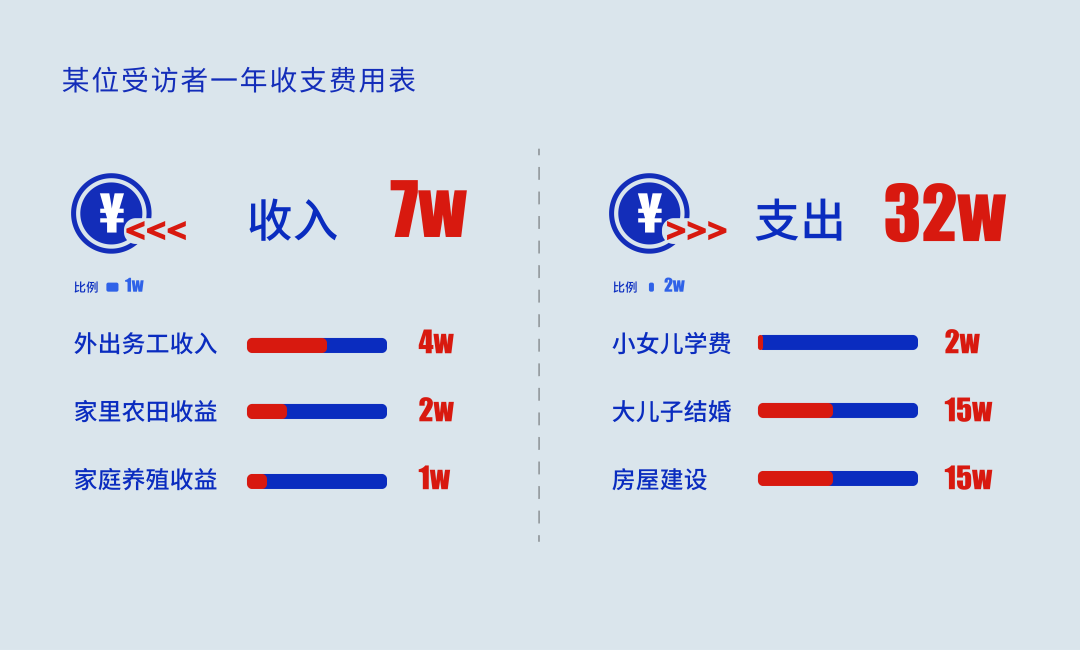

在北方农村,孩子结婚的开销在 30 到 50 万。儿子结婚这一年,一位农民工全年打工收入 7 万元,支出却高达 32 万元。他不得不借钱。

事后他们再还全部的债。因为女方通常要求“婚后不还债”。安徽一对夫妇有 3 个儿子,为前两个结婚已耗尽存款,也无钱可借了,只好给三媳妇打欠条,许诺盖房钱。此后夫妻俩一起外出捡破烂,10 年没回家,只源源不断给小儿子汇钱。

他们的孩子会把钱花在自己身上,孙辈会努力成为城市人,但第一代农民工还在坚持为家庭输血。2009 年的一项调研显示,在广东,65%—70% 的新生代农民工把收入用于个人消费,但 80%—90% 的第一代农民工还在把工资汇回家。

为了能稳定供给家庭,第一代农民工会主动放弃个人发展的机会——比如先投些钱,就可能做个小包工头——因为他们不敢冒险,怕失败了会倾家荡产。他们也会放弃为自己储蓄。要到 60 岁,完成对子代的任务了,才开始为自己攒钱。

他们把希望寄托在下一代身上,想让他们不再重复打工的命运。

但结果,他们的孩子大部分初高中就辍学了,读到大专及以上的不到 20%。63.5% 的孩子成为了下一代农民工。进入党政机关、事业单位的仅 5.1%,自己创业的仅 2.9%。

与第一代农民工对应,他们的孩子或许可以被称为第一代留守儿童。这两代人都没有什么选择,父母为了生计只能外出务工,孩子也不得不留守农村。访谈中聊到孩子,第一代农民工大都说自己认了命,“孩子不是读书的料”。

研究显示,由于缺乏父母的引导和情感支持,留守儿童在学业上处于劣势。一项基于 3500 人的调研显示,比起同龄人,留守儿童长大后更难适应高强度的异化劳动。在深圳“干一天玩三天”的“三和大神”,过着一种“三抛”的生活——抛弃家庭,抛弃社会,最后抛弃自己——他们中很多都是第一代农民工的孩子。

像一种循环,他们的孩子在生子后,也进入了父辈的模式。很多人为孩子上学在县城买房,但自己又只能在大城市打工,于是孩子成为又一代留守儿童。

一位农民工 A 曾尝试打破这种循环。他 1989 年到上海干工地,1991 年孩子出生。为避免留守,他让孩子小学二年级就到上海上学,每年 5000 元借读费,“抵普通人家三四个小孩”,交完就攒不下一点钱。但在孩子初二时,他得知外地户籍不能在上海中高考,只好让孩子独自回老家。

最开始,他觉得六七年的上海生活,还是让孩子和老家的同龄人不一样,但这种区别没能维持多久,“他自己在家没人管,学的好坏我们也不知道”。

他的孩子后来大专毕业,去常州打工,再后来有了自己的孩子,这个家庭的第三代,又被送回安徽农村留守。

因为那些年交了借读费,A 没有存款,没买房,2020 年疫情爆发后回到家乡,临走时最后一份工还欠他 4 万元不给。他也不懂养老保险要“多缴多得”,将来每月只能领 200 多元。访谈时他 56 岁,在芜湖开了一个小门脸收垃圾。他说,自己打工了 30 多年,但最后好像和那些一直在村里的人,也没什么差别。