姜福祯:利益驱动还是意识形态渗透?——有感于川普政府停止对部分媒体业资金支持

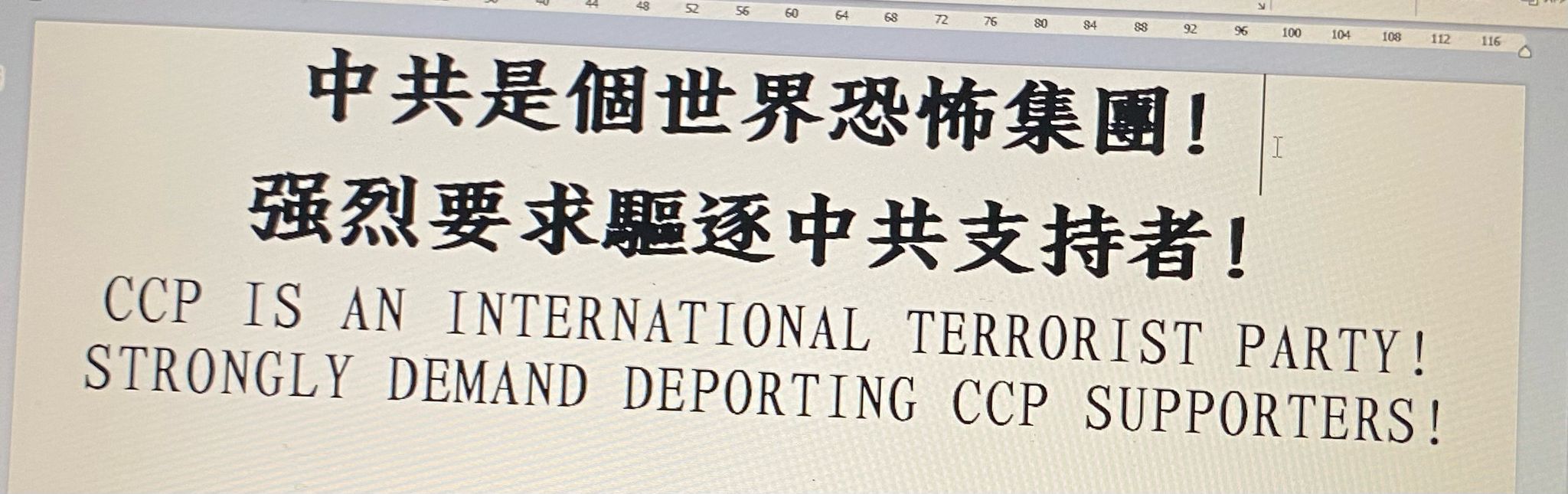

美国主流媒体的亲共倾向是否存在,成因是什么?是利益驱动,还是中共意识形态的渗透或绥靖妥协?

这个问题涉及西方媒体、科技公司、经济利益以及中美关系的复杂互动。的确,近年来一些西方主流媒体、科技公司(如搜索引擎、社交平台)以及出版机构被指控在某些议题上迎合中共立场,甚至进行自我审查。这种现象的核心原因主要包括以下几点:

1. 经济利益驱动的妥协

中国市场的吸引力:中国是全球第二大经济体,拥有巨大的消费市场。许多跨国公司(如苹果、谷歌、亚马逊)都希望进入或维持在华业务,因此在涉及中国政治敏感议题时保持低调甚至自我审查。

媒体和出版行业的商业考量:一些新闻机构、出版商可能会避免刊登可能导致其在华业务受限的内容,例如涉及西藏、新疆、台湾或六四事件的敏感报道。

2. 科技平台的内容管控

搜索引擎的过滤机制:有报道称,某些搜索引擎(如谷歌、必应)在某些关键词的搜索结果上进行了调整,可能降低了涉及中国敏感议题的内容可见度。

社交媒体平台的审查:一些社交媒体(如 YouTube、Facebook、Twitter)在处理中国相关内容时,被指删除或限制某些反对中共的言论,同时却允许亲共内容传播。

3. 政治和外交考量

西方政府的政策变化:在不同的政治环境下,一些西方国家可能选择对中国采取更缓和的态度,以换取经济或外交上的合作。这可能导致国家资助的媒体(如美国之音、自由亚洲电台)在某些报道上更谨慎。

4.“大外宣”策略的影响

中国近年来加大对国际媒体的影响力渗透,包括投资外语媒体、通过华语社交媒体传播官方立场,并利用“孔子学院”、智库、企业合作等方式影响西方话语体系。

5. 意识形态影响 与资本利益?

意识形态传播的挑战:虽然中国政府试图影响国际舆论,但西方国家的言论自由传统仍然限制了其影响力。资本主义的现实:许多跨国公司、媒体、平台的核心目标是盈利,而非维护民主价值。为了商业利益,它们可能愿意调整立场,以避免被中国市场排斥。

分析人士夏林指出:“美国之音自 1942 年创办以来,被定位为美国政府资助的国际广播机构,旨在向全球传播民主自由的价值观。然而,随着时间推移,其使命逐渐模糊,近年更是暴露出一系列问题,甚至沦为外部势力渗透的温床。尤其是中共的影响,已让 VOA 丧失了作为独立新闻机构的公信力。”

结论:

目前的趋势主要是经济利益驱动的自我审查,而非真正的向左翼意识形态转向。

中共利用西方市场化的弱点,以经济手段影响西方的言论生态,但在根本上,西方的自由制度仍然抗衡这种影响。

如何平衡言论自由与商业利益,以及如何保护信息的独立性,将是未来西方社会面临的重要挑战。

美国之音和自由亚洲电台需要祛除中共渗透因素,但几千万受众对民主和自由信息的追求同样需要尊重!

2025.3.27

2025 年 3 月 28 日上传