盛雪:从诺奖看日本的科技高峰与中国的文明深井

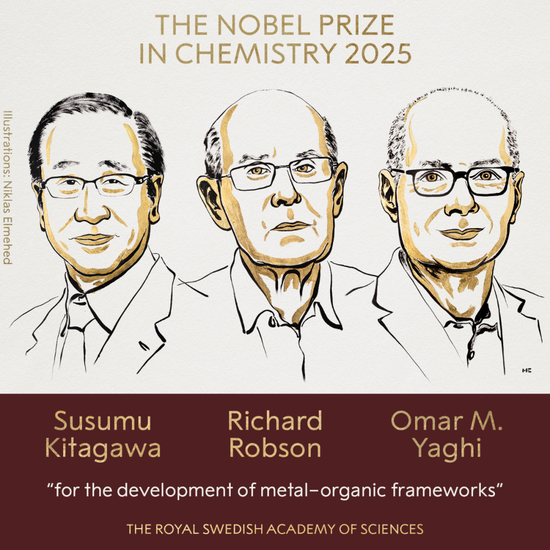

2025 年诺贝尔奖揭晓,日本科学家北川进与英国、美国同行共同获得化学奖,使日本的诺贝尔奖得主总数增至 32 人,包括获得诺贝尔物理、化学、生理/医学、文学、和平奖的日本公民或以日本国籍获奖者。日本人最早获得诺贝尔奖是 1949 年,获奖者是汤川秀树(Hideki Yukawa),他因提出介子理论(meson theory)而获得诺贝尔物理学奖,当时也标志着亚洲学者首次在物理学领域获得世界最高荣誉。

今天诺贝尔奖新的排名显示,日本在全球位居第六:

排名 国家 人/次 备注

1 美国 🇺🇸 423 涵盖科学、文学、和平等各领域

2 英国 🇬🇧 143 科学与文学领域突出

3 德国 🇩🇪 115 物理、化学领域强势

4 法国 🇫🇷 76 文学奖居世界第一

5 瑞典 🇸🇪 34 本国设奖,科学与和平领域均衡

6 日本 🇯🇵 32 亚洲第一,理工科学奖尤为突出

一、中共暴政与科学精神的根本对立

中国,这个拥有十几亿人口、号称科技强国的大国,迄今唯一的诺贝尔科学奖得主是屠呦呦。她的成就,在中共极权统治下几乎成为孤立的奇迹。屠呦呦的获奖,既是一种科学个人坚持的象征,也暴露了中共体制对创新和独立思考的系统压制。

1. 屠呦呦的科研经历与体制阻力

屠呦呦没有党员身份,也没有博士学位,她依靠自己的智慧、毅力和实验精神,在艰苦条件下完成了青蒿素的研究。她的研究成果在初期遭到上司夺名、长期被忽视甚至压制,科研环境充满政治干扰。即便如此,她依然坚守科学方法与实证精神,坚持原创研究,最终获得诺贝尔科学奖。

然而,中共在她获奖后,立刻将她塑造成“社会主义科研典范”,宣称是体制孕育了科学奇迹。这种包装掩盖了事实:科学成果并非出自制度,而是个人自由思考和坚持的结晶。屠呦呦真正代表的,是在高压体制下,个体坚持自由精神与真理探索的罕见胜利。

2. 极权对科学的制度性阻碍

中国虽然人口世界第一,但在中共极权体制下,科研自由和言论自由几乎不存在。科学精神的核心是怀疑、探索与创新,而极权要求服从、顺从与宣传。在这种环境下,科研人员必须揣摩政治方向,研究课题必须服务国家战略。真正独立的科学研究,往往被边缘化或排斥。

所谓“科技强国”,在很多情况下只是政治工程和宣传口号。国家巨额科研资金由官僚掌控,科研项目审批不仅看科学价值,更看政治背景、人脉和忠诚度。这种环境让科研人员成为权力工具,而非真理探索者。自由探索被制度化阻碍,创新能力被系统性扼杀,优秀人才不得不出国寻求真正的学术自由。

3. 教育体制与文化环境的制约

中国的教育体系从小学到大学,强调标准答案、服从和应试技巧,而非创造力和批判性思维。学生被灌输党的意识形态,独立质疑被视为风险。这种教育模式培养出的是顺从的执行者,而非具备科学精神和创新能力的人才。

科研以外的社会文化也不利于自由探索。绝大多数中国人长期处于生存压力下,无暇追求长期、稳定和自由的研究。科研精神的核心——对未知的好奇、对真理的执着——在社会结构和政治环境的双重压制下被削弱甚至扼杀。

4. 真正自由者的付出与代价

诺贝尔奖的中国得主中,文学奖的莫言揭示社会黑暗,高行健因批评中共而流亡;和平奖得主刘晓波被迫害致死。科学奖得主屠呦呦,是在制度之外的孤立奇迹。

科学不仅是技术,更是自由、真理与人性尊严的体现。中共虽然有庞大的科研经费、先进设备和众多科研人员,但自由灵魂被体制锁住。科研成果在政治操控下被附庸化,创新成为形式而非实质。中共崇尚权力与功利,鼓励“造假论文”、“科技洗牌”、“国家工程”,而不尊重科学本身。这种环境不仅扼杀了科学家的创造力,也摧毁了整个人群对真理的敬畏。

日本和中国在诺贝尔奖上的对照,不仅体现科技和文化的差距,更揭示了文明的巨大断崖。

二、日本的自由体系孕育文明成果

日本的 31 位诺贝尔科学奖和 1 位文学奖得主,来自一个尊重知识、崇尚理性的社会。这背后,是日本长期形成的制度性自由、教育体系和文化传统的深厚支撑。

1. 历史根源与制度保障

自明治维新以来,日本确立了科学立国的理念,将科技发展与国家现代化紧密结合。政府在推动现代化的过程中,鼓励学术研究与技术创新,但同时保持学术自治,使学界能够相对独立于政治干预。20 世纪以来,日本大学和研究机构普遍享有高度自治权,教授和科研人员能够自由选择研究方向、公开发表成果、组织学术讨论。这种制度保障,使科学探索不被政治权力绑架,也使人才得以长期积累专业能力。

在日本,科研经费透明分配,评审机制注重学术价值而非政治背景或人脉关系。国家与私立机构共同支持基础研究与前沿科技,形成了科研投入的可持续模式。即便是敏感学科,也能在学术规范下进行讨论和探索,确保科学精神得以充分体现。

2. 教育体系的长期优势

日本的教育体系强调逻辑思维、批判性分析和科学素养。从小学到大学,学生被鼓励提问、质疑现有知识,并通过实验和实证方法寻找答案。日本高中和大学的理工科教育注重实验能力与独立研究训练,培养学生解决实际问题的能力,而非简单的记忆和应试技巧。

大学内部有完善的导师制度、科研小组和学术交流机制,使年轻学者能够在实践中学习科学方法和学术规范。学术界内部的同行评审制度严格、公正,形成了良性竞争和学术诚信文化。这种教育与科研的融合,为日本科学家在国际舞台上的成功奠定了坚实基础。

3. 文化积淀与尊重知识

日本社会长期崇尚理性、尊重知识与学者。学术成果在社会上受到认可,科研人员享有较高社会地位。公众对科学探索持积极态度,科学知识普及良好,社会整体尊重事实与逻辑。科研人员不必担心因研究结果与官方立场不同而遭到惩罚,这种文化环境使科学家能够专注于探索未知,而非政治权谋。

与中共体制下自小灌输的“标准答案教育”形成鲜明对比,日本教育强调思考过程的重要性,容许错误、允许探索。社会对知识的尊重和对真理的追求,形成了一种潜移默化的文化力量,使科研成为一种自由职业的理想,而非服从权力的工具。

4. 科研环境的国际化与开放性

日本的科研环境高度国际化,学者频繁参与国际会议、合作研究和学术交流。科研成果可以自由发表在国际期刊上,国内外学者可以互相竞争、互相借鉴。这种开放性不仅带来了最新的科研方法和理念,也促使日本学界与全球科学界保持同步,形成持续创新的动力。

此外,日本在基础研究和应用研究之间保持平衡,既重视理论突破,也关注技术转化。基础科学的自由探索为应用科学提供源源不断的创新动力,而应用科学又反哺基础研究,形成循环发展模式。这种制度化的科学生态,是日本能够长期保持诺贝尔奖高产出率的重要原因。

5. 自由精神与科学创新的结合

日本科学家的成功,体现了自由精神与科研环境的深度结合。在日本,创新不仅是能力的体现,更是制度、文化和社会尊重的产物。科学家可以独立思考、自由尝试、公开辩论,他们的研究成果受到公正评价,而非权力干预。这种自由与制度的结合,使日本科学在量与质上都达到世界高峰。

可以说,日本的诺贝尔奖得主数量和科研水平,不仅反映了科技能力,更体现了制度、文化与教育的文明积淀。它与中共极权体制下“科研为政治服务”的模式形成鲜明对比,也揭示了文明与制度对科学创新的决定性作用。

三、仇恨宣传与用脚投票

中共长期通过学校教育和媒体宣传强化爱党、爱国、爱社会主义的恐怖主义认知和情绪,特别是不断塑造民众对日本的仇视。

在刚刚过去的十一长假期间,中共央视新闻客户端报导,据中国网络平台数据显示,截至到 10 月 7 日,十一国庆档电影总票房破 16 亿人民币,民众主要观看的电影包括《志愿军:浴血和平》、《731》、《南京照相馆》、《刺杀小说家 2》。其中三部是抗日题材。

而同时,大量中国民众在“十一”长假期间选择赴日旅游。据新华社报导,中国国家移民管理局和交通运输部表示,十一长假中国口岸的日均出境旅客超过 200 万人次。日本放送协会(NHK)在 10 月 1 日报导,及中国旅游平台携程 9 月 30 日的统计显示,“十一”长假期间,中国民众出国/出境旅游的热门目的地,排名第一和第二位的是日本的大阪和东京。接下来是韩国首尔、香港、新加坡、曼谷。因此可以估算出,中国人在中共国庆假期前往日本旅游的人数可能超过七百万。他们在中共极力推销抗日神剧的同时,用脚投票,选择到日本去过上一周的享受自由、感受文明、尊重秩序的生活。

坐在电影院或蜗居在电脑前、手机上看“抗日神剧”的多是底层民众,他们身负沉重的生活负担,缺乏经济能力,没有国际视野,甚至不习惯自由选择。中共洗脑成功的主要对象是最贫困、最被剥夺的人群,洗脑的工具是民族仇恨,洗脑的目的则是维系统治。

相比之下,中共权贵及其家属、子女早已远赴美国、加拿大、日本、澳洲和欧洲过着奢华生活,“爱国主义”成为操控底层民众的工具,而非全民自由意志的体现。中共的所谓“爱国主义”与“我的国,厉害了”只是对民众精神的控制术。

四、科学高峰与文明深井

诺贝尔奖并非“西方的游戏”,而是人类文明对自由、理性与真理的最高致敬。日本能屡获殊荣,是因为它在制度、教育与文化层面真正尊重个体、尊重知识、尊重对真理的追求、尊重对科学的不懈探索,形成了一个高度文明的国家。

中国即便拥有 14 亿人口与无数科研机构,最庞大的实验室,却没有自由的思想;有最多的资金,海量的投入,却没有科学的尊严;有最多的人口,数量最大的学者,却没有一颗自由的灵魂。

科学不是靠金钱堆砌,而是靠自由、真理与人性尊严滋养。中共暴政压制创新与独立思考,使中国在科技和文明领域长期滞后于日本等自由国家。

2025 年 10 月 8 日

2025 年 10 月 9 日上传