林立桐:關於亞歷山大·潘佐夫新著《蔣介石:失敗的勝利者》第4-6章的若干問題(上)

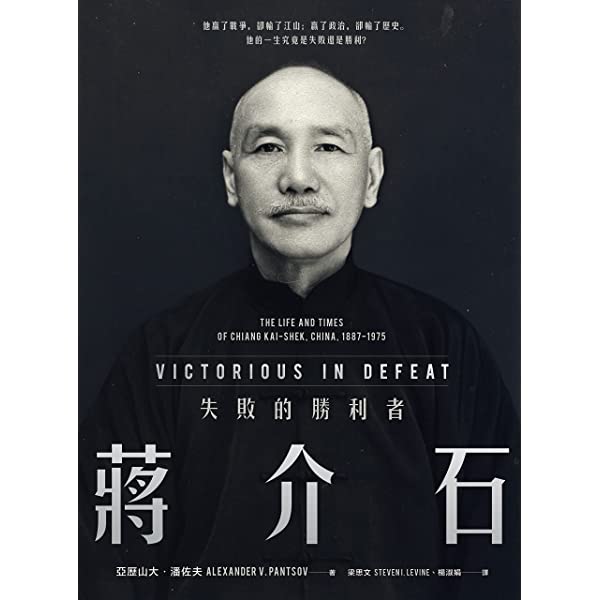

因《毛澤東:真實的故事》而「暴得大名」的俄裔歷史學家亞歷山大·潘佐夫在 2023 年初出版了新書《蔣介石:失敗的勝利者》(以下簡稱為:《蔣介石》),與先前出版的毛傳、鄧傳(即 2015-2016 年出版的《鄧小平:革命人生》)一同構成了他的「傳記三部曲」。斯蒂芬·科特金在《斯大林:權力的悖論》的開頭寫道:一部斯大林的傳記要比其他任何歷史人物的傳記…都更接近於一部世界史【1】。而我們似乎可以說,潘佐夫為毛澤東、鄧小平和蔣介石立傳,也同樣是一種以人物為軸心寫作歷史的嘗試——寫作 20 世紀的中國史。

最近半年多以來,我一直在斷斷續續地做一點關於 1920 年代蘇俄與中國革命的研究,而潘佐夫是這個不大的領域,不多的研究者當中繞不過去的人物,例如他的早期作品,「The Bolsheviks and the Chinese Revolution, 1919-1927」,就屬必讀文獻之一。潘佐夫一貫善用蘇聯檔案治史,這也是為什麼當年他的毛傳面世後一時洛陽紙貴,大家都想來看看蘇聯檔案又揭示了什麼。因此,我在得知他的《蔣介石》出版之後,馬上找來閱讀,看看裡面有沒有在處理 1920 年代中國革命這一問題上用到什麼新材料,提出了什麼新解釋。

首先我要指出,正如本文標題所展示的,本文並不是一篇對《蔣介石》一書的書評,因為想寫好一本書的書評實際上是很難的。葛兆光認為,在書評寫作當中,「除了要有廣博的知識和犀利的思路之外,還需要做到以下兩點:第一,檢查史料和重復歷史…最少要把這本書的某一章,最好是關鍵的一章,重新核查一下它的文獻資料,看看它是否斷章取義,是否隱瞞證據,是否張冠李戴…第二,理論基礎和方法檢討…要檢查它的理論觀念和研究方法上的問題。【2】」台灣學者張玉法在《如何評論一部史學論著?》一文中列出了學術書評必須涵蓋到的幾個問題,包括「該書的特殊論題」、「有無新的發現?」、「運用第一手資料的程度如何」、「是否引用了其他學者的研究成果來支持他的論點?」、「本書與其他同類著作的關系如何?」以及「結論是否是依據資料邏輯地推演而來?同一資料能否引出相反的結論?其資料不確而有損結論的地方有多少?」等等【3】。楊聯陞在《書評經驗談》一文中則特別提到:寫書評最重要的,是要先知道這一門學問的現狀、行情【4】。這大概是最考驗書評作者功力的一條,因他不能僅僅是「就書論書」,而是要將所評論的作品放在整個學術史的脈絡中考察。例如以潘佐夫這本書為例,若是想寫出一篇好的書評,評論者不僅要對本書處理的對象(即蔣介石和他的時代)有相當深入的了解,更要了解在這之前學術界對蔣介石的研究狀況:中國、台灣和西方對蔣介石的研究經歷了怎麼樣的發展過程(例如從意識形態化到去意識形態化),有哪些可稱經典的專著(例如易勞逸《毀滅的種子》、《流產的革命》、陶涵《蔣介石與現代中國的奮斗》),這些著作奠定了怎樣的基本范式,關於蔣介石有哪些基本史料(例如毛思誠《民國十五年以前之蔣介石先生》),又有哪些是近年來逐漸出現的新史料(例如《蔣介石日記》)等等。由此,評論者才能夠評估潘佐夫的這本書是否在既有研究的基礎上取得了新的發展,發現並利用了哪些新的材料,本書又在哪些方面與其他有關作品進行了對話等等。如此,才能稱得上是一篇好的學術書評,否則——用教過我的一位教授的話來說——那就成了「Amazon customer review」(亞馬遜買家評論)。

以上就學術書評的寫法說了這麼多,那麼本文到底屬於什麼呢?本文實際上應當被視為一篇《蔣介石》書評中的一個章節。本文所處理的原書篇幅不到 50 頁,僅僅是《蔣介石》一書中的三章(即便算上我計劃中的第二篇,也不過是一百頁、六章而已,不到全書的四分之一),而所處理的問題,也僅僅是史料問題,並且僅僅是與蘇俄有關的史料的解讀和運用當中的問題。然而,本文仍然試圖通過這樣的方式來一窺該書運用和解讀史料的整體水平。

1. 關於 1920 年維經斯基與孫中山的會見

在本書的第四章,關於 1920 年底蘇俄特使維經斯基與孫中山的第一次會見,潘佐夫做了以下描寫:

In November 1920 Sun Yat-sen welcomed the Soviet communist Grigorii Naumovich Voitinsky to his private house in Shanghai on Molière Street...As Voitinsky recalled...Sun Yat-sen, increasingly disappointed with the Western democracies that evidently were not trying to assist him, expressed the desire to maintain permanent contact with the Soviet government. Chen Duxiu, the publisher of the journal New Youth, who four months earlier, with the help of Voitinsky, had organized the first Chinese Bolshevik circle in Shanghai, took part in the conversation [5].

(中譯:一九二○年十一月,孫逸仙歡迎蘇維埃共產黨員吳廷康到他上海莫裡哀街的私宅造訪...吳廷康回憶...孫逸仙日益對西方民主國家明顯不願對他施援感到失望,於是表現出和蘇維埃政府保持長久接觸的願望。出版《新青年》的陳獨秀,在四個月以前,藉由吳廷康的協助,已在上海組織了第一個中國布爾什維克政黨,也參與了這次會談【6】。)

這一段所引用的材料為維經斯基 1925 年 3 月 15 日在《真理報》上發表的回憶性文章,《我與孫中山的兩次會見》(мои встречи с сунь ятсеном)。該文章的中譯已被收入多本資料集,包括《維經斯基在中國的有關資料》和《共產國際、聯共(布)與中國革命文獻資料選輯(1917-1925)》,然而,查原文可知,維經斯基僅表示「(陳獨秀)同志建議我結識孫中山…我高興地接受了陳同志的建議」,並未明確表示陳獨秀也一同前往拜訪【7】。由於這次會見除了「第一次」之外,實在沒有太重大的意義,因此相關的史料和研究也並不多,所引的大多都是維經斯基的這一篇回憶,但都沒有關於陳獨秀一同前往的表述,例如《陳獨秀年譜》對此事的描寫僅是:維經斯基接受陳獨秀建議,在上海拜會孫中山【8】。

李玉貞在《孫中山與共產國際》一書中則指出,當天與維經斯基同去的是一個名叫瑪特維耶夫 - 鮑德雷的俄國人,此人是上海俄僑事務局的負責人之一,在 1919 年末就曾前往孫府拜訪,而李玉貞在此處引用的也正是此人在 1957 年所寫的回憶文章,《與孫中山的兩次會見》(две встречи с сунь ятсеном)。由於這篇文章發表在一份不大的刊物《新遠東》上(蘇聯作家協會哈巴羅夫斯克分會機關刊物),因此我沒能找到原文確認,然而,至少就維經斯基回憶文章的內容和其他研究者對此事的描述來看,目前沒有證據能夠說明陳獨秀當天與維經斯基一同拜訪了孫中山,故潘佐夫的寫法,應視為不確【9】。

2. 關於 1920 年 4 月「Lubo」拜訪陳炯明

潘書第 66 頁:

The first of these, Lubo (the original Russian of his surname is unknown), came especially to see Chen Jiongming in the city of Zhangzhou, which Chen, in the words of several radically inclined Chinese, had turned into a real “Moscow of southern Fujian” as early as April 1920. Lubo’s orders were to present a personal letter from Lenin. Liao Zhongkai and Zhu Zhixin took part in their meeting. The latter prepared a draft reply to Lenin for Chen Jiongming [10].

(中譯:陳炯明早在一九二○年四月,就把漳州改造為一個真正的「閩南莫斯科」。其中的第一人路博(Lubo,未知他原來的俄羅斯姓氏),為了遞交來自列寧的個人信函,特別到漳州去見陳炯明。廖仲愷與朱執信參與了此次的會面,後者為陳草擬了一份給列寧的回函。)

關於這位來訪者「路博」,實際上中國學者早在 1980-1990 年代便已大致考證出了他的身份。「路博」這個名字,最早見於陳其尤在 1949 年後的幾篇回憶(例如《一九一九年蘇聯派第一個代表到漳州》),其中不僅提到了路博來訪,朱執信等人接待,同時也提到了陳炯明的回信,而隨著蘇聯檔案的逐漸公開,研究者不僅得以通過對照兩國史料(例如時間和隨行人員)基本確定路博來訪的行程,並且還在《蘇俄外交人民委員部通報》中發現了陳炯明致列寧信的原文,路博的真實姓名也因此得以知曉:前數日波塔波夫前來,與我多次晤談【11】。

此人全名為亞歷山大·斯捷潘諾維奇·波塔波夫(Александр Степанович Потапов)。關於他的具體情況,石川禎浩和李玉貞在各自的著作中均有考證(且互相恭維說此處應參考對方著作作為補充),我在此僅作一總結性介紹:波塔波夫原為帝俄軍官,十月革命爆發時人在中國,很快轉而擁護布爾什維克並開始為其服務。他在上海期間與當地的小知識分子和活動家交往甚密,還曾加入過黃介民、姚作賓組織的「大同黨」【12】。維經斯基 1920 年 6 月在上海逗留期間曾發出過一封信,信中提到他現在無法聯絡到波塔波夫【13】。從這裡我們可以推斷維經斯基幾乎必然在來中國之前就知道波塔波夫的活動,並且認為有必要與他聯系。此外,石川禎浩在這一份文件之外還找到了另外兩份文件,一份是維經斯基的上級威廉斯基 - 西比利亞科夫的文章,其中引用波塔波夫報告中的內容,另一份是上海日本情報機關的報告,他們認為波塔波夫「從其...頭領處得到資金,作為當地的過激共產黨人,正在開展活動」【14】。從以上三份文件可以推斷,波塔波夫在不晚於在 1920 年的時候,就已經作為蘇俄東亞工作中的一環,為推進共產主義事業,為蘇俄在中國尋找合適代理人而工作了。此外,現有檔案還可以證明波塔波夫的報告不僅能夠上達天聽(例如他在當年年底就向外交人民委員契切林提交了關於孫中山的報告),同時還能在一定程度上對蘇俄政策產生影響【15】。

3. 孫中山致俄羅斯蘇維埃社會主義共和國外交部信

潘書第 67 頁:

On June 13, 1921, he received a salutatory letter from People’s Commissar for Foreign Affairs of Soviet Russia Georgii Vasilievich Chicherin that had been sent to him on October 31, 1920…He asked Chicherin to convey his best regards to “my friend Lenin.[16]”

(中譯:他收到一封來自蘇俄人民外交委員齊采林在一九二○年十月三十一日寄給他的問候信函...他請求齊采林向「我的朋友列寧」深致問候。)

查信件原文可知,孫中山是在 1921 年 6 月 14 日收到的這封信,並非 13 日,潘佐夫此處筆誤【17】。

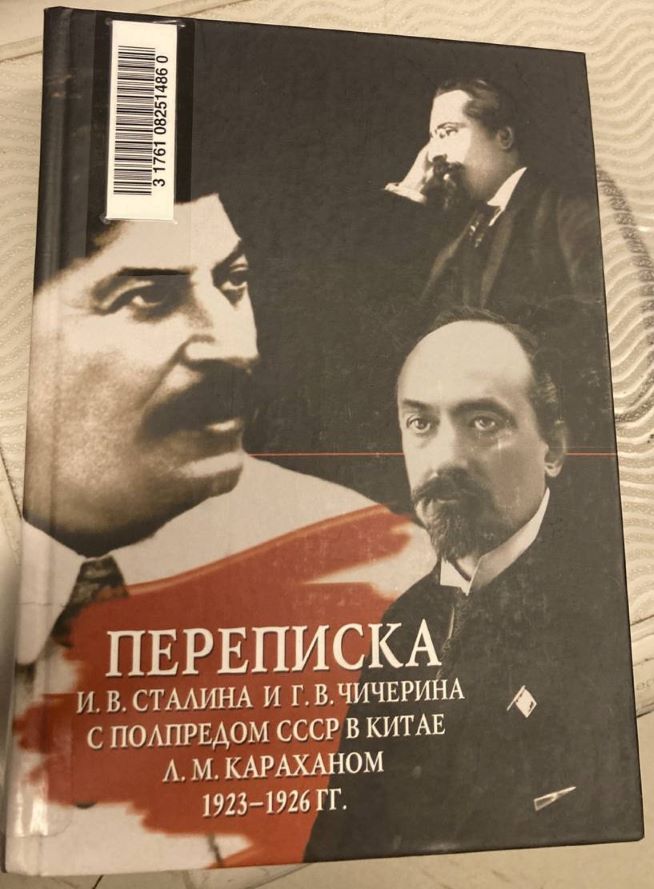

《斯大林、契切林與蘇聯駐華全權代表加拉罕通信集》,A.И.卡爾圖諾娃主編,多倫多大學 Robarts 圖書館藏

注釋:

【1】斯蒂芬·科特金,《斯大林:權力的悖論,1878-1928(上)》(香港:香港中文大學出版社,2022),頁 6

【2】葛兆光,《思想史研究課堂講錄 三編:博士生的四堂討論課》(北京:生活·讀書·新知三聯書店,2019),頁 178-181

【3】張玉法,《歷史學的新領域》(台北:聯經出版公司,1978),頁 151-153

【4】楊聯陞,《哈佛遺墨(修訂本)》(北京:商務印書館,2013),頁 143

【5】Alexander V. Pantsov, Victorious in Defeat: The Life and Times of Chiang Kai-shek, China, 1887-1975 (New Haven & London: Yale University Press, 2023), p. 62

【6】本文所采用之中譯文均來自聯經出版《蔣介石:失敗的勝利者》

【7】維經斯基:《我與孫中山的兩次會見》,《共產國際、聯共(布)與中國革命文獻資料選輯(1917-1925)》,頁 99-100

【8】唐寶林,林茂生,《陳獨秀年譜 1879-1942》(上海:上海人民出版社,1988),頁 131

【9】李玉貞,《孫中山與共產國際》(台北:中央研究院近代史研究所,1996),頁 54,64-65

【10】Pantsov, p. 66

【11】劉德喜,《蘇俄、共產國際與陳炯明的關系》,《中山大學學報論叢》,1988 年第 3 期;邱捷,《「路博將軍」及其同孫中山、陳炯明的會見》,《學術研究》,1996 年第 3 期;李玉貞,《國民黨與共產國際》(北京:人民出版社,2012),頁 101

【12】石川禎浩,《中國共產黨成立史(增訂版)》(香港:香港中文大學出版社,2021),頁 83-84

【13】《維經斯基給某人的信》(1920 年 6 月),《聯共(布)、共產國際與中國國民革命運動(1920-1925)》,頁 29

【14】石川禎浩,頁 84

【15】《波達波夫給契切林的報告》(1920 年 12 月 12 日),《聯共(布)、共產國際與中國國民革命運動(1920-1925)》,頁 47-49

【16】Pantsov, p. 67

【17】《孫中山致俄羅斯蘇維埃社會主義共和國外交部信》(1921 年 8 月 28 日),《共產國際、聯共(布)與中國革命文獻資料選輯(1917-1925)》,頁 51