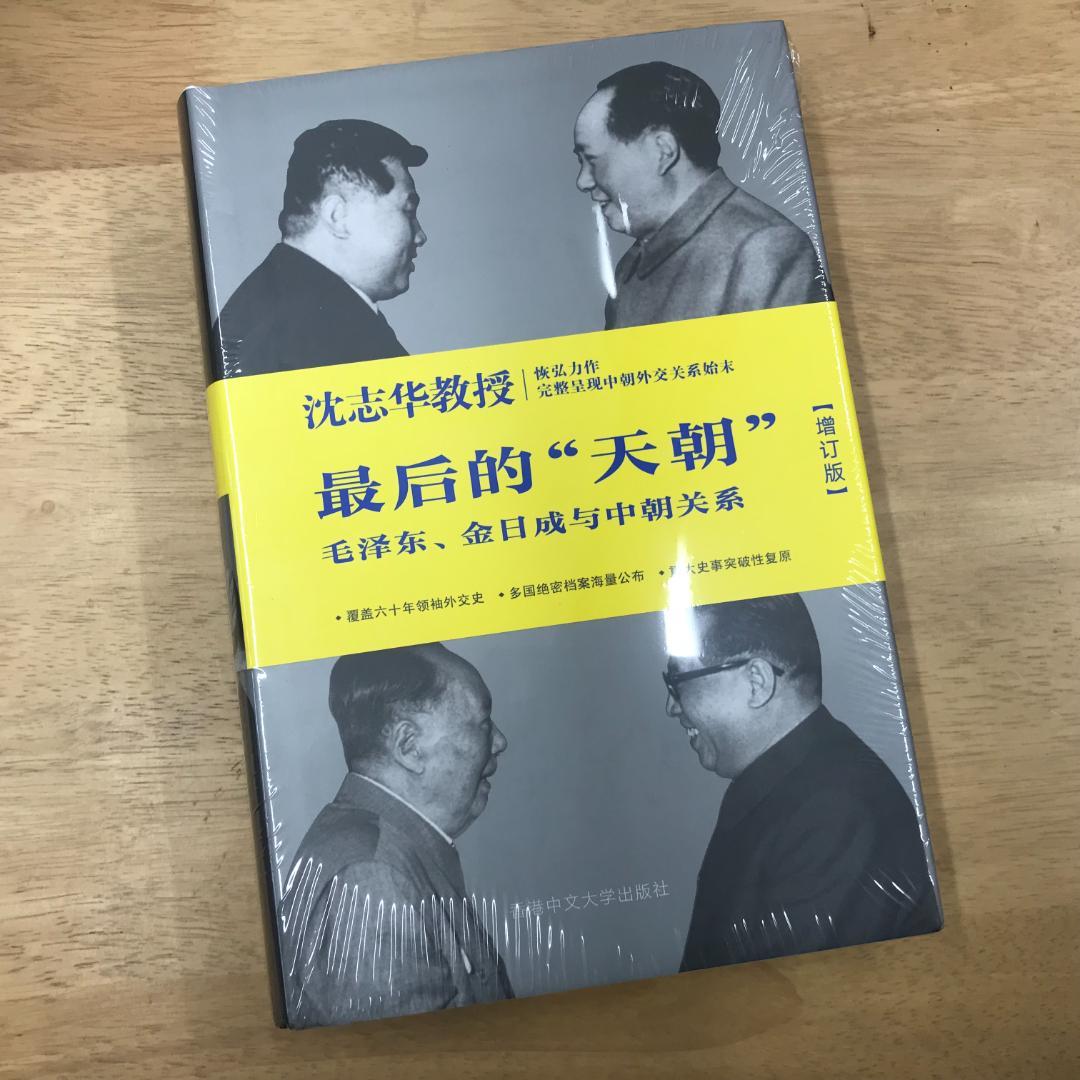

松岛:评沈志华《最后的天朝——毛泽东、金日成与中朝关系》(上)

在当代国际关系的棋盘上,朝鲜半岛无疑是最复杂且牵动全局的地缘政治热点之一。数十年来,外界对于北京与平壤之间的互动,始终笼罩在一层由官方话语精心编织的迷雾之中。无论是在战争年代的宣传,抑或是和平时期的外交辞令,「唇齿相依」、「鲜血凝成的战斗友谊」等语汇,反覆强化了一种牢不可破的「血盟」印象。然而,这种单一、神话式的叙事,在很大程度上简化甚至扭曲了历史的真实面貌,不仅使得学术界难以深入探究其关系的内在理路,更让现实世界的政策制定者与观察家,在面对平壤的反覆无常与北京的暧昧态度时,时常感到困惑与无力。正是在此治丝益棼的背景下,沈志华教授的巨著《最后的「天朝」:毛泽东、金日成与中朝关系》的问世,不啻为一道划破迷雾的利刃,其重要性不言而喻。

沈志华教授在中国大陆当代史学界中,是一位地位特殊且极具影响力的学者。他以对前苏联解密档案的开创性发掘与严谨运用而闻名,凭借一人之力,深刻地挑战并重塑了中国大陆关于冷战史,特别是中苏关系与韩战起源的诸多传统叙事。本书可谓沈教授多年潜心研究的集大成之作,其雄心不仅在于铺陈一段国别关系史,更在于对官方史学长期建构的「中朝两国鲜血凝成的友谊」神话,进行一次彻底的、基于档案的「祛魅」(disenchantment)。作者透过对大量来自中、苏、美、东欧等多国解密档案的交叉比对与细腻考证,将一段充满了地缘政治算计、意识形态角力、民族主义情绪乃至领袖个人意志纠葛的真实历史,以极具说服力的方式重构出来,揭示了在「兄弟般的情谊」表象之下,两国关系实则充满了紧张、矛盾与权力不对等的复杂真相。

本篇书评之目的,即在于深入剖析此一里程碑式的著作所具有的多重意义。笔者将在肯定本书作为当代史研究典范的基础上,循以下四个层次展开论述:首先,本文将评估本书在史料运用与治史方法上的革命性突破,如何为后续研究树立了难以企及的标杆。其次,将检视本书所提出的核心理论框架——毛泽东的「天朝」心态——其概念的建构、适用性及其对解释中朝特殊关系的强大效力。再次,本文将聚焦于书中对韩战、1956 年「八月事件」至志愿军撤离、中苏分裂等关键历史节点的重新诠释,阐明其如何系统性地颠覆了传统的历史叙事。最后,本文将探讨本书所揭示的历史遗产,及其对于理解后毛泽东时代乃至当代中朝关系的深刻启示。透过此番梳理,期能彰显《最后的「天朝」》不仅是一部卓越的历史著作,更是一面映照当下、引人深思的镜鉴。

沈志华教授此部著作的卓异之处,首先奠基于其无可比拟的史料功夫与严谨的治史方法。在本书问世之前,关于中朝关系的研究,大抵不脱两种窠臼:一是依循官方宣传口径,重复「鲜血凝成的友谊」之类的外交辞令,其学术价值近乎于无;二则是西方学界基于有限的公开资料与情报分析,虽不乏洞见,却终究因无法深入决策核心而流于间接推论。沈教授的研究,则标志着一次根本性的「典范转移」(paradigm shift),即从过去依赖官方叙事与外部观察的「宣传」与「推论」研究,转向以第一手多国档案为基础的「实证」研究。本书几乎每一页的论述,都建立在「以档立论」的坚实基础之上,作者的角色犹如一位细心的侦探,在故纸堆的缝隙中拼接出历史的原貌。

本书方法论上的首要突破,无疑是对前苏联解密档案的开创性运用。作为冷战时期社会主义阵营的「老大哥」,莫斯科不仅是中朝两党革命的指导者与庇护者,更是两国关系中不可或缺的第三方。苏联档案的独特价值在于,它为研究者提供了一个俯瞰全局的视角,使得北京与平壤之间许多秘而不宣的互动,在莫斯科的电文、会议记录与内部报告中留下了清晰的印记。最经典的例子,莫过于本书对韩战起源的精辟梳理。沈教授透过对史达林、毛泽东与金日成之间往来电文的细致考证,雄辩地证明了战争的发动并非如传统官方史学所言,是美帝及其南韩傀儡的挑衅,亦非西方早期冷战史学所认为的,是苏联全球战略的一环;而主要是金日成积极推动、并在获得史达林最终首肯(其背后有着复杂的国际战略考量)之后,毛泽东在被告知而非被商议的情况下予以追认的结果。这一结论不仅改写了战争的起源叙事,更深刻揭示了在同盟内部,三方关系从一开始就存在着资讯不对等与权力不平等的结构性问题。这种基于多方核心档案的论证方式,其说服力远非任何单一叙事所能比拟。

然而,仅有苏联档案尚不足以窥其全貌。面对中国大陆中央核心档案至今仍深锁禁宫的困境,沈教授展现了其作为史家的另一项高超技艺:巧妙地运用已开放的地方档案进行「侧翼突破」。本书大量征引了吉林、辽宁、黑龙江等东北边境省份的档案。这些地方文献,虽未必能直接触及最高层级的战略决策,却以其丰富的细节,生动地再现了中朝关系在地方层面的实际运作。举凡边境贸易的具体项目与数量、军用物资的秘密转运、伤病员的越境安置、朝鲜族居民的国籍认定与跨境流动,乃至地方干部对朝鲜方面的实际观感与摩擦,这些在中央文件中付之阙如的「微观史」,在本书中得到了充分的呈现。正是透过这些来自基层的鲜活史料,读者才能理解,中朝关系并非仅仅是领袖间的纵横捭阖,它更是一个深入社会肌理、充满现实问题的复杂互动过程。这种由下而上、以地方映照中央的研究路径,为在档案开放有限的环境下治史,提供了极具启发性的范例。

本书在方法论上最令人称道的,莫过于其纯熟的「多重档案比对」技艺。作者如同一位精巧的织工,将来自苏联、中国大陆、东欧(特别是东德、匈牙利、波兰等国)、美国等多方来源的档案碎片,巧妙地编织成一幅完整而坚韧的历史图景。各方档案因其立场、视角与资讯来源的不同,既能相互印证,也能相互补充,甚至相互矛盾,而历史的真相恰恰在这种比对与辨析中浮现。1956 年的「八月事件」,是展现此方法论威力的最佳案例。彼时,金日成欲藉苏共二十大后的「非史达林化」之机,清洗党内硕果仅存的「延安派」与「苏联派」干部。传统研究对此事件的内情往往语焉不详。沈教授则透过综合分析:一、苏联驻朝大使馆的紧急电报与苏共主席团的会议记录,揭示了莫斯科对金日成「过火」行为的警惕与干预意图;二、毛泽东与苏联大使尤金的谈话记录以及中共中央的内部文件,呈现了北京方面对金日成清洗亲华干部的「雷霆之怒」,以及与莫斯科联手派员(米高扬与彭德怀)前往平壤施压的决策过程;三、东德、匈牙利等国驻平壤外交官发回本国的报告,则从旁观者的角度,生动描绘了当时平壤高层政治斗争的紧张氛围与各派的动向。透过这三方史料的交叉验证,一场被所有当事方刻意掩盖的、中苏联合干预朝鲜内政的惊心动魄的外交大戏被完整还原。这一事件深刻地暴露了所谓「血盟」关系的脆弱性,以及各方在国家利益与意识形态原则之间的艰难权衡。

当然,任何历史研究都无法摆脱史料的局限,本书亦不例外。最根本的缺憾,在于平壤档案至今仍是一个完全的「黑箱」,使得研究者无法直接探知金日成及其核心圈子的真实决策动机与内部讨论,许多论断仍需依赖中、苏等外部视角的观察与推断。此外,中国大陆关于最高决策,特别是中共中央政治局内部讨论的原始记录依然阙如。对此,沈教授展现了史家的审慎与诚实。他从不讳言史料的空白,在证据链不足之处,他会明确指出其论述是基于现有材料的合理推论,而非板上钉钉的定论。这种严谨的学术态度,反而更增强了本书结论的可信度。从笔者个人研究领域出发,或可提出一个补充性的建议:未来若能将典藏于台湾国史馆、调查局等机构,关于同一时期国民党政府对中共与北韩动态的情报研判档案纳入视野,虽其性质属于「敌方」的间接观察,却或能为某些事件提供独特的旁证,或可验证当时某些公开或秘密资讯的传播范围与影响。这或许能为这幅已然极为精细的历史画卷,再添上一笔意想不到的色彩。

倘若说档案的发掘与运用构成了本书坚实的骨架,那么沈志华教授所提炼出的核心分析框架——「天朝」心态——则是赋予这具骨架血肉与灵魂的关键。本书的标题《最后的「天朝」》并非仅为文学性的修辞,而是一个经过深思熟虑、贯穿全书的核心解释性概念。它精准地捕捉了毛泽东时代中国处理对朝关系时,一种根植于深厚历史传统,却又披着马克思主义世界革命外衣的独特行为逻辑。理解这一概念的复合性内涵,是把握本书思想精髓的钥匙。

沈教授所论之「天朝」,并非简单地将古代东亚的朝贡体系套用于冷战时期的国家关系。它是一种更为复杂的复合概念,是毛泽东个人身上所体现的中国传统天下观、帝王心术与马克思列宁主义「世界革命」理论之间一次奇异的嫁接与融合。在此框架下,传统华夏文明的「中心—边陲」等级秩序观,与共产国际时代的「中心—支部」领导模式找到了共鸣点。毛泽东作为新中国的缔造者与最高领导人,其角色不仅是共产党的主席,更在潜意识中扮演了现代版的「天子」。他所擘划的,不仅是中国一国的社会主义建设,更是以北京为中心的亚洲革命乃至世界革命的宏大蓝图。在这个现代版的「天下」秩序中,社会主义阵营构成「王化」所及的文明核心圈,而周边的「兄弟党」与「兄弟国家」,则在理论上被期待扮演类似于传统「藩属」的角色。

然而,这种现代「天朝」的运作逻辑,与古代的宗藩关系既有相似之处,又有本质区别。其相似之处在于,核心目标并非领土扩张或直接的行政控制,而是追求对方在思想上、路线上的向心力与承认。毛泽东所要的,是金日成对其中共作为亚洲革命领导者的地位的认可,以及在重大国际战略问题上(尤其是对苏、对美的立场)的追随。为达此目的,所采取的手段也充满了传统「怀柔远人」的色彩,即所谓的「薄来厚往」,透过不计成本的慷慨馈赠与政治庇护,来换取边陲的忠诚与稳定。其本质区别则在于,传统宗藩关系以儒家文化伦理为纽带,而现代「天朝」则以「无产阶级国际主义」与马列主义的意识形态话语为包装。这使得毛泽东时代的对朝政策,呈现出一种独特的双重性:它既是地缘政治的现实考量,又是意识形态的原则坚持,更深藏着领袖个人历史观与权力意志的投射。

这一理论框架的强大解释力,在于它能够为毛时代中国对朝政策中许多看似「非理性」的行为,提供一个内在一致的逻辑。传统的国际关系理论,无论是强调国家利益的现实主义,还是强调意识形态的理想主义,在解释某些具体案例时都显得捉襟见肘,而「天朝」心态的引入,则提供了关键的文化与心理层面的维度。

最为突出的例证,莫过于中国对朝鲜的经济与军事援助。本书详尽地揭示了,即便在中国自身面临极度困难的时期,例如「大跃进」失败后导致数千万人饿死的大饥荒期间,北京对平壤的援助非但没有减少,反而常常因应金日成的要求而加码。这种近乎「倾其所有」的援助模式,若纯粹以国家利益的投入产出比来衡量,显然是极不划算的。现实主义的地缘政治考量,固然可以解释中国维持朝鲜作为战略缓冲区的必要性,却无法说明为何必须采取如此不对等、甚至有损自身根本利益的援助方式。同样地,「无产阶级国际主义」的意识形态口号,虽可解释援助的动机,却无法说明中朝之间隐含的等级关系与北京对平壤「不听话」时的极度不悦。

沈教授的「天朝」框架对此提供了更深刻的解释。在此逻辑下,援助不仅仅是物质交换,更是一种政治姿态与权力展演。它是一种「恩赐」,是「天朝」对「藩邦」的慷慨馈赠,其目的在于彰显「天子」的仁德与实力,并以此换取受助者的感激、尊敬与政治上的顺从。回报并非以物质形式计算,而是体现在金日成是否在重大路线斗争中(如中苏论战)站在北京一边,是否承认毛泽东在国际共运中的领袖地位。这种对「面子」、威望与象征性权力的重视,远超过了对经济利益的斤斤计较,恰恰是「天朝」心态的典型特征。

另一项完美印证此框架的案例,便是 1962 年《中朝边界条约》的签订。在此次划界中,中国做出了巨大的领土让步,不仅将传统上被视为满族发祥圣地的长白山(朝鲜称「白头山」)主峰分给了朝鲜,更将象征性的天池一半划归对方。对于一个在近代史上饱受领土被侵占之苦、对主权问题极度敏感的国家而言,如此慷慨的领土馈赠堪称不可思议。单纯的现实政治考量——即为了在与苏联的论战中彻底拉拢朝鲜——固然是重要背景,却不足以解释为何让步的形式如此具有象征性与文化冲击力。

「天朝」框架再次为我们提供了理解的钥匙。在「普天之下,莫非王土」的传统潜意识中,「天子」将一块边陲的土地「赏赐」给忠诚的「藩王」,并非主权的丧失,反而是其至高权威的确认。这是一种终极的「怀柔」手段,透过给予对方民族情感与神话建构中最为核心的象征物,来换取其政治上与情感上的彻底归附。毛泽东此举,无疑极大地满足了金日成建构其「白头山革命血统」神话的政治需要,其所期待的回报,正是朝鲜在即将到来的中苏大分裂中,坚定不移地站在北京一边。这笔交易的逻辑,与其说是现代国际法的谈判,不如说是传统帝王心术的运用。

尽管「天朝」心态作为一个分析工具极具洞察力,但身为严谨的历史研究者,我们仍需对此框架进行一番反思与商榷。首先,此框架在多大程度上反映了毛泽东个人的特质,又在多大程度上是中共第一代领导集体的共识?本书的叙事无疑是以毛泽东为核心的。然而,在决策过程中,像周恩来、邓小平等更具务实官僚色彩的领导人,他们的考量是否与毛泽东的「天朝」气魄有所不同?他们在执行过程中,是否更多地是从现实主义的外交操作层面出发,而非沉浸于宏大的历史想像?本书对此虽有涉及,但似乎未将这种领导层内部的潜在张力作为分析的重点。未来的研究或可深入探讨,中共的对朝政策究竟是「毛泽东的外交」,还是经历了内部不同意见折冲的「中国的外交」。

其次,我们可以尝试将本书的解释框架与西方国际关系理论进行对话。从建构主义(Constructivism)的视角看,沈教授的研究无疑提供了一个绝佳的案例,它完美地展示了国家利益并非客观存在,而是被历史、文化与身份认同所建构的。中国之所以会以那样的方式去定义其在朝鲜半岛的「利益」,正是深受其「天朝」身份认同的影响。可以说,沈志华在不使用建构主义理论术语的情况下,完成了一次极为精彩的建构主义历史分析。然而,一个更为传统的现实主义(Realism)学者或许会提出挑战:中国的「怀柔」与「馈赠」,是否可以被诠释为一种在两极对抗的残酷体系下,大国为确保关键小国盟友的绝对忠诚,防止其倒向敌对阵营而不得不支付的「高昂的战略成本」?从这个角度看,「天朝」心态或许只是为这种现实主义的权力游戏,披上了一件符合中国文化传统的华丽外衣。这种理论上的辩论,无损于本书的价值,反而能激发更深层次的思考。

最后,此框架的适用范围亦值得探讨。毛泽东的「天朝」心态,是否同样适用于解释同一时期中国对其他「兄弟党」国家(如越南、阿尔巴尼亚)的政策?以中越关系为例,越南同样是中国的南方邻国,具有悠久的「藩属」历史,且在革命过程中同样接受了中国的大量援助。然而,中越之间的猜忌与矛盾,似乎比中朝之间来得更早、也更为激烈。胡志明同样是一位极具独立意志的民族主义者,他对北京的顺从程度显然不及金日成。这是否意味着「天朝」框架的运用,需要满足特定的条件——例如,小国领导人在多大程度上愿意或被迫扮演「藩属」的角色?透过与其他案例的比较研究,我们或能更清晰地界定出「天朝」模式在解释中国对外关系时的解释力边界及其独特的适用情境。

总而言之,沈志华教授所建构的「天朝」心态理论框架,以其深刻的历史洞察力与对复杂现象的强大解释力,构成了本书最核心的学术贡献。它成功地将文化心理、意识形态与地缘政治融为一炉,为我们理解毛泽东时代中国外交,特别是对朝政策的内在驱动力,提供了一把不可或缺的钥匙。尽管我们仍可对其细节与适用范围进行学术上的商榷,但无可否认的是,任何未来关于中朝关系的研究,都将无法绕开这一极具原创性的理论建构。

2025 年 10 月 30 日上传