嵇向纯:异托邦来了个异乡客––––评倪志宏《权力高于财产:中共土改的政治经济学》(上)

东方的异托邦与西方的异乡客

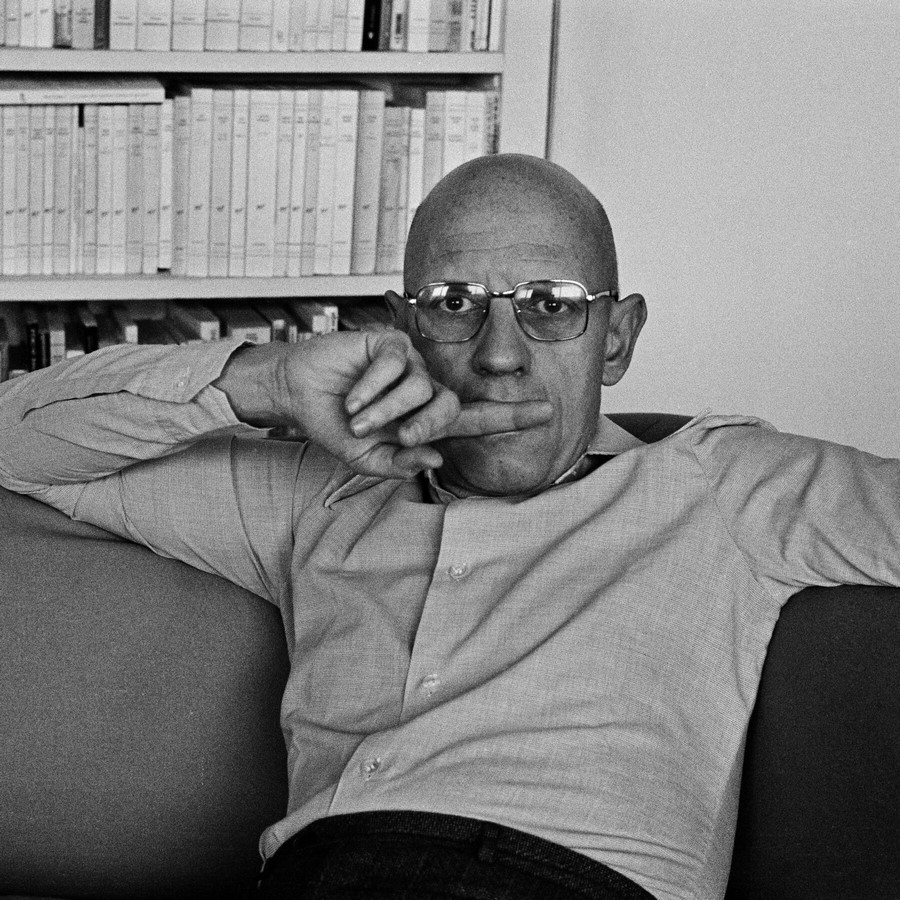

福柯把“异托邦”(Heterotopias)从“乌托邦”(Utopias)中分离出来,作为一种独特的空间存在来论述。如果“乌托邦”是一种在真实世界中不存在的、被虚拟出来的、或好或坏的空间,那么“异托邦”则可以说是一种“实现的乌托邦”,或者说“异托邦”聚合了“虚拟/想象的现实”与“现实的虚拟/想象”,是一个存在于真实与想象之中的暧昧之地【1】。王德威在“乌托邦”之旁,列出了“恶托邦”(Dystopia,又译“反乌托邦”),并通过并列“乌托邦”,“恶托邦”与“异托邦”这三重概念来进行关于中国科幻小说、中国文学和中国政治的探讨。如果说“乌托邦”在记述一个纯粹虚构的美好世界或“乌有之乡”的话,“恶托邦”则是对“乌托邦”的颠倒,“这种方法投射了一种世界,这个世界其实是与我们现实世界生存情境息息相关的,但是在这个世界里,所有的情境似乎都更等而下之。举几个明显的例子:赫胥黎的《美丽新世界》、大家都很熟悉的乔治·奥威尔的《1984》,还有俄国作家扎米亚京的《我们》。在这些世界里,我们看到,人类追求纪律、和谐、幸福、效率等种种理想的努力之后,却带来了始料未及的结果。所谓的以理性挂帅的现代性、合理化的经营,或者是启蒙所带给我们的对人类理性主体前所未有的信心,在这里,似乎找到了一个反击,或者是反思的层面【2】。”

在“乌托邦”,“恶托邦”与“异托邦”的并列之中,三者的边界并不那样截然分明,在福柯借以用来描述“异托邦”与“乌托邦”之间关系的“镜子比喻”中,镜子同时是“乌托邦”与“异托邦”的载体,作为“镜中花”这个不真实倒影的生产者,镜子是“乌托邦”,但镜子本身的真实存在,则构成“异托邦”这个空间的支点,“镜子使得当我在凝视镜影的当下,发现自我与周遭其他空间密切连结,因而使镜外之我的存在显得绝对真实;但因必须透过镜中之影才能看到这一点,因此也显得绝对不真实【3】。”

在全球性的学术体系中,中国则在东方扮演了这样一种“异托邦”的存在,残酷的政治现实与部分西方学者对它暧昧的政治想象折叠于一身。这些异乡客试图在中国发现他们想要发现的:新自由主义、全球化资本主义生产、后社会主义理论与革命理论的创新、毛泽东的左翼实验…这时中国不仅仅是一种承载了“暧昧政治想象”的异托邦他者与研究对象,同时也是一项全球化学术生产中的关键生产资料。虽然异乡客时刻保持着避开“西方中心主义”或“新殖民主义”的“内省”,但西方中心主义却又吊诡地回旋,在避免西方中心主义的内省中再生产了西方中心主义,在新殖民主义的内省中完成了问题殖民,在想象中完成想象【4】。

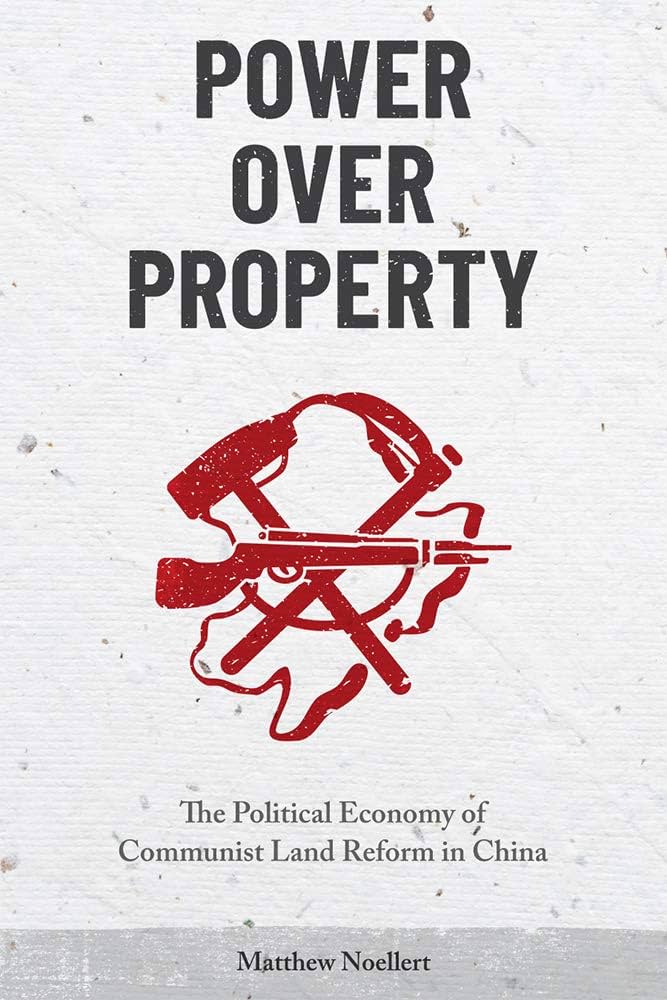

“东方”与“异乡客笔下的异托邦东方”之间的裂痕与缝隙,实际上暴露出异乡客对中国现实与历史的隔阂与陌生,用一个网络热词来说,则是“外宾感”或者“匪谍感”。而本文的评价对象,倪志宏(Matthew Noellert)教授的《权力高于财产:中共土改的政治经济学》(Power over Property: The Political Economy of Communist Land Reform in China,引用只注页码) 一书,就是这样一种“异乡客”的产物【5】。

何种传统?如何现代?(一)

作者试图用一种“大历史”的方式打通中国古代与中共建政之间及之后的历史,关注“权力”与“财产”这对观念之间的关系,并关注“地方自治与地方利益”和“国家权力下渗与基层政权建设”这对概念之间的联系,认为理解土改必须从中国古代的历史着手,并提出了一套“自洽”的回答。作者认为在中国古代社会中当中,“权力高于财产”(power over property)。作者指出,土改与中国古代之间存在着某种连续性,而为了清晰地理解土改,必须从中国古代社会出发,“本书的主要贡献在于证明,土地改革的政治和权力斗争植根于中国社会更持久的’权力高于财产’趋势,而不能用 20 世纪现代政治制度的言辞来充分解释。”(P8)

在指出中共与中国传统社会的连续性之后,作者又区分了现代与“现代”之间的区别。在文中,作者将“现代”定义为西方社会通过其自身历史发展中培育出的“财产高于权力”(property over power)这一原则,“在欧洲,市场开始主导国家,其结果是实现了欧洲的资本主义和工业化。”(P4)但作者同时又在为人们把“权力高于财产”的中国视为落后而叫屈,“在(中国)‘权力高于财产’原则的发展中,国家和国家与这种原则之间的关系持续主导着社会和经济组织,这种发展被定义为‘落后’,而欧洲模式则被定义为‘现代’。”(P4)作者显然不认为“现代”一词应作如此狭窄的解释,试图将中国的历史发展模式一块囊括在内,并将中共主导的基于“权力高于财产”原则的、与古代社会有着连续性的共产党国家也定义为现代国家(未加引号),“土地改革,这个中国共产党社会革命的核心,帮助了其建立了现代政党国家(modern party-state)。”(P5)作者也在为把中国这个共产党国家视为“极权”而气愤,认为不能因为中国有一个“永不下台的共产党”就把它视为极权国家,“中国(被视为)极权主义只是因为它是‘共产主义’或社会主义,而不是因为中国社会和政治组织的任何固有特征。”(P7)同样的,作者在书的开篇就试图对苏联做出自己的定性与辩护,“1917 年的俄国革命提供了另一种模式,国家声称要保护产业工人的劳动,而不是(资本)所有者的生产资本。因此,20 世纪的终极问题不再是现代国家的角色是否是执行产权(的保护),而是它应该执行什么样的产权(保护)。”(P1-2)

简而言之,如果把“现代性”一词概括为历史向现代敞开这个过程中所展现出的特性,那么如果笔者概括没错的话,本书作者将“权力高于财产”作为“中国现代国家”发展过程中所展现出的“现代性”,并认为这种“现代性”并不应该被视为落后。同时,本书作者也并不认为中国这种“权力高于财产”的现代性(未加引号)会向西方“财产高于权力”的“现代性”靠拢,或者说本书作者并不认为中国的现代性会被西方的“现代性”所“颠覆”,甚至提出了另一种相反的“可能性”,“是时候开始考虑建立一个真正另类的‘权力高于财产’的现代世界了”(P8)。

那到底是什么驱使作者将这种中国“权力高于财产”的特性视为“现代性”,而非某种落后呢?毕竟就连马克思都不会将“权力高于财产”视作历史阶段中更先进阶段的特性,“权力捉弄财产”应该被资产阶级在历史的发展中所取代,“在我们面前有两种权力:一种是财产权力,也就是所有者的权力,另一种是政治权力,即国家的权力。‘权力也统治着财产。’这就是说:财产的手中并没有政治权力,甚至政治权力还通过如任意征税、没收、特权、官僚制度加于工商业的干扰等等办法来捉弄财产。换句话说,资产阶级在政治上还没有形成一个阶级。国家的权力还没有变成它自己的权力【6】。”

如果仔细观之,我们就能发现作者对“权力高于财产”的定义实际上并不同于马克思定义的“权力捉弄财产”,在作者的定义中,“权力高于财产”不仅意味着权力对财产的决定性支配,还意味着权力可以对财产进行“再分配”,“在中国,国家没收和重新分配财富并不具有革命性,因为在许多方面,分配财富是国家传统的、预期的角色之一。”(P117)在这里,作者暗示了某种“国家的政治权力虽然在支配着财产,但依然也可以通过对财产的没收与再分配来达成某种公平”,并将这种特性描述为中国的“传统”。

那国家是否会滥用自己的“权力”呢?作者通过他对历史的叙述给出了一个相当“辩证”(实际上有些混乱)的回答。作者认为“在中国过去两千年的帝制历史中,官僚等级制度的最底层是县令一职。县令如何配备人员、如何为实际管理县城所需的所有行政工作提供资金,完全由他自己决定,但总的来说,他依赖于当地的精英及其既有的社会网络(完成其统治)。”(P70)作者在这里似乎在暗示县以下的基层并非由正式的行政层级来管理,而是借助于乡绅或宗族等地方精英来代为管理,并在后文中写道,“在传统制度下,国家忽视县令以下的所有人,实际上剥夺了他们的‘地方自治权’。”(P70)看到这里的读者可能会感到疑惑,既然在县级以下都没有政权(或者说“皇权”)的存在,那么如何又能说剥夺了人们的“地方自治权”呢?这就引出了本书作者“辩证法”的核心环节,“与欧洲传统相比,中国有效的地方自治更依赖于中央国家的控制,因此当中央控制失效时,地方自治也就失去了维持地方秩序的能力。”(P64)补足这个“辩证法”的核心,我们就可以看到本书作者一个核心观点的全貌,“没有国家控制,也就没有地方自治”,因此作者才会说“国家不将正式的基层政权(帝国控制)延伸到最基层,就相当于正式地剥夺了民众自治的权利。”这里作者其实就在暗示,在他看来,地方精英本身并不能保证地方自治,甚至可能借着自治的旗号损害地方秩序和国家利益。“地方精英、地方自治(与基层民众,而非地方精英相联系)与国家控制(核心是地方秩序)是基层政治的三角,虽然在县以下层级中并没有官僚的存在,并且县令需要依靠地方精英来代为其统治基层,但国家控制可以约束地方精英的权力,抑制这些地方精英滥用权力危害地方秩序、地方自治和基层民众利益的可能性。”

基于此,作者得出了这样一个结论,“只要不干涉/控制地方自治,国家控制/国家官员(对地方来说)是可以接受的。”(P64)因此本段开头的问题,虽然作者并没有一个明确的回答,但从他的论述中,我们可以很明显的发现,对本书作者来说,不受国家控制的“乡绅”/“宗族”才是基层政治(或作者定义中的“基层自治”)最大的挑战,而非“国家的权力”。换句话说,在作者那里似乎并不存在国家滥用权力的可能性,唯一需要担心的只是地方精英。这一点在作者的土改“叙事技巧”中很明显地表现出来,用通俗一点的语言说,这种“叙事技巧”就是“只反贪官/土豪劣绅,不反皇帝”,为什么不反皇帝,因为皇帝和贪官污吏或土豪劣绅相对立,皇帝会通过“国家控制”或体现在“权力高于财产”原则中的“再分配”来确保“公平”。

作者的土改故事还要从晚清开始讲起。作者认为,自晚清而始的“地方政权建设”代表了国家政府“通过招募地方精英代表州政府,并试图将官僚控制权扩展到县级以下”的尝试,但这一改革的结果却并没有达到国家的改革意图,造成“州县政府和地方行政官员之间的距离越来越远。”(P63)虽然改革的成效并不尽如人意,但作者依然把晚清“国家控制”下渗的过程看成“(清政府)设立县以下行政单位以促进地方自治”(P70)的努力。同时,晚清这一改革的副产物就是“地方土豪劣绅的崛起”,“(这些)‘土豪劣绅’利用清末开始的一系列政府农村行管理的现代化尝试,在农村获得权力和影响力【7】。”(P45)“某个村庄被少数权贵专制控制,他们将自己的利益凌驾于社区和国家利益之上。”(P59)这些“土豪劣绅”就是中共土改中所针对的目标,“这一群体是土地改革政策和地方暴力的主要目标,其中包括前村干部、‘地方恶霸’、高利贷者和其他卓越的地方强人。”(P43)“土地改革应被理解为中国共产党和村民推翻这些地方皇帝的过程。”(P46)在某种程度上,作者与中国学界达成了某种一致,也就是“土改前地方的村庄中并没有太多的地主”,书中的地方精英并不是指“平民地主”,而是一种类似传统乡绅般的“地方强人”,当然作者基于土改工作组的报告将这些地方强人普遍的视为“恶霸/汉奸/土豪劣绅”,然而这一点在何种程度上是一种“较为客观的定义”而非一种政治宣传,是值得怀疑的。

注释:

【1】Foucault, M., & Miskowiec, J. (1986). Of Other Spaces. Diacritics, 16(1), 22–27.

【2】王德威。(2014). 乌托邦,恶托邦,异托邦——从鲁迅到刘慈欣,https://www.aisixiang.com/data/81592.html;王德威。(2023). 潘格羅斯之夢與幽暗意識︰現代中國文學的烏托邦和惡托邦,二十一世纪双月刊,2023 年 6 月号,总第一九七期,https://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/media/articles/c197-202207023.pdf .

【3】Foucault, M., & Miskowiec, J. (1986). Of Other Spaces. Diacritics, 16(1), 24.

【4】“问题殖民”可见秦晖(2009). 警惕“问题殖民”:西学东渐中的问题误置(讲座);“西方学院左翼所造成的全球性系统不正义”可见陈纯。(2023). 在学院外做学术.

【5】Noellert, M. (2020). Power over property: The political economy of communist land reform in China. University of Michigan Press.

【6】卡·马克思(1847,原文发表时间). 道德化的批评和批评化的道德:论德意志文化的历史,驳卡尔·海因岑 . 《马克思恩格斯全集》第四卷 . P330 .

【7】这一论述有些类似杜赞奇所论的“国家政权内卷化”,但作者在该句的参考文献中并没引用杜赞奇。