张东云:再访1989年天安门广场抗议活动:失败的运动,成功的动员(上)

社会学家研究运动“表象”背后的机制、逻辑和动力,并认为这些东西最终界定了运动并决定了运动的方向。在这篇文章中,我将探讨 1989 年天安门广场抗议活动,这是一个主要由历史学家和政治学家而非社会学家研究的课题。在互联网出现之前,有超过一百万人参加了在中国首都北京出现的为期两个月的抗议活动,尽管参与的程度各不相同。对我来说,问题在于动员。在这篇文章中,我将首先简要介绍 1980 年代的中国和这场运动本身,然后找出并解释导致学生和工人迅速大规模动员起来的一些原因和因素。之后,我将分别讨论动员的过程。总体上来讲,我认为对学生而言,共同的在政治和经济等层面的不满经历和所谓“相对剥夺感”是促进动员的主要因素,而中国独特的国家 - 社会关系也促成了如此大规模规模的动员。至于动员的过程,我认为,由于学生中几乎没有现存的独立组织来帮助动员,因此是原有的社会网络完成了动员工作。

1989 天安门事件以来的三十多年当中,学术界对此的研究历程呈现了一个有趣的过程,在进入本文的正题之前,有必要首先回顾一下学术界对天安门民主运动的认识以及研究的过程到底是一个什么样子,在这当中有哪些关键性的著作出版。实际上,由于中国 1970 年代末启动的对外开放,有许多西方人在北京,在镇压的现场经历了这次事件的全程,而他们,包括当时其他事件亲历者及学运领袖,为研究提供了第一批重要的资料。本文将六四研究分成了三个阶段,在 1989 到 2001 这第一阶段当中,研究者依托当时手头并不是很足够的资料(尤其是有关高层政治、关于军队和决策过程的材料),普遍倾向于通过社会学的研究方法,将其作为一场轰轰烈烈的社会运动进行中观、微观层面或街头/组织层面的分析,例如社会学家 Jeffrey Wasserstrom 和政治学家 Elizabeth Perry 在 1994 年编辑出版了论文集“Popular Protest And Political Culture In Modern China”,其中便有若干篇论文讨论 1989 天安门运动。国民党元老邹鲁之子,芝加哥大学政治学教授邹谠也在他的论文集《二十世纪中国政治》当中收录了一篇他从政治学角度分析天安门事件的文章,讨论了中国政治博弈中的“全输全赢”现象,此外,当时在北京亲历了事件的加拿大历史学家 Timothy Brook 在 1992 年出版了一本有关军事镇压的著作,即“Quelling the People The Military Suppression of the Beijing Democracy Movement”。我将赵鼎新在 2001 年出版的“The Power of Tiananmen: State-Society Relations and the 1989 Beijing Student Movement”作为这一阶段的结束,不仅是因为这本书已经成为了该方面研究的经典著作,并且我认为这本书的出版标志着六四研究社会学路径的基本结束,学者们的兴趣在下一阶段转向了另外的方面。

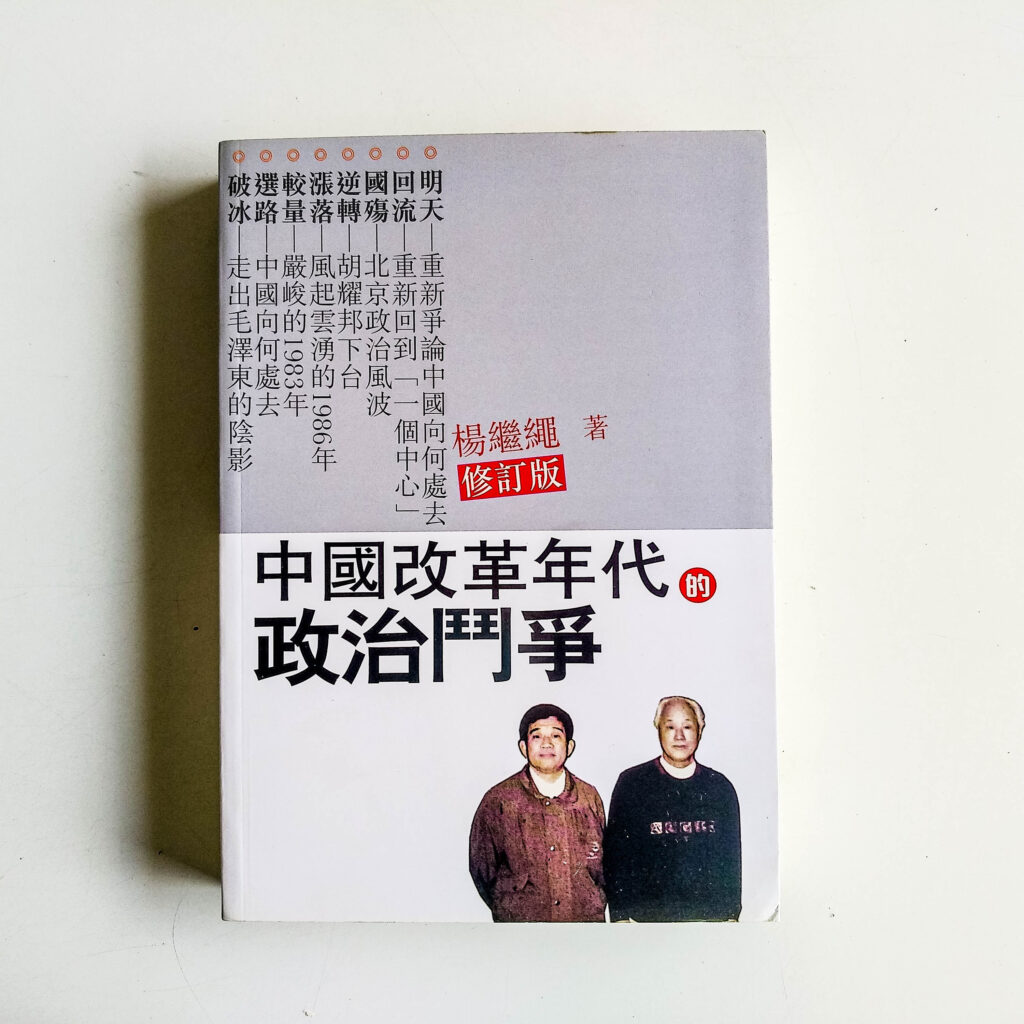

第二阶段大致是从 2001 年到 2009 年,这一阶段的特色主要体现在两个方面:第一,出现了相当多的史料可供学者研究利用;第二,许多人将六四天安门事件或直接或间接的放到了一个更广阔的视野当中,从事件之外的角度去审视这个事件对中国政治、历史和文化的更长远的影响。具体来说,2006 年出版了人民日报副主编陆超祺的《六四内部日记》,2009 年则出版了新华社国内部主任张万舒的《历史的大爆炸》和赵紫阳的《改革历程》,均是带有个人性质的回忆和分析。2004 年出版的杨继绳《中国改革年代的政治斗争》和 2009 年出版的吴仁华《六四事件中的戒严部队》更全面地补全了高层政治和军事这两个方向的空白。除此之外,Joseph Fewsmith 的“China since Tiananmen: From Deng Xiaoping to Hu Jintao”和黄亚生的“Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State”则从经济、高层政治和思想层面上研究/评估了六四天安门事件对中国的长期影响。

最后,2009 年到今天的第三阶段呈现出了多样化的趋势,并且也已经有作者试图对整个六四事件及其研究史进行综述性、总结性的回溯,即 2021 年出版的“June Fourth: The Tiananmen Protests and Beijing Massacre of 1989”,作者为社会史专家 Jeremy Brown,以及吴仁华 2019 年出版的《六四事件全程实录》。在这之外,何晓清对当时的运动领袖们做了口述史性质的研究(“Tiananmen Exiles: Voices of the Struggle for Democracy in China”),Thomas Chen 则从文艺作品角度出发,出版了专著“Made in Censorship: The Tiananmen Movement in Chinese Literature and Film”。最后,在今年 2 月,加州大学尔湾分校的历史学者出版了探讨高层精英政治以及决策的专著“Deadly Decision in Beijing: Succession Politics, Protest Repression, and the 1989 Tiananmen Massacre”.

历史学家通常认为,1978 年 12 月召开的中共十一届三中全会标志着 "改革开放"政策的开始。然而,这一政策并不是作为一项动议出现在桌面上并获得一致通过的。这是 1976 年毛泽东逝世后长达两年的政治斗争的结果,党内对毛泽东时代和未来的经济改革存在严重分歧。具体而言,毛泽东之后的中国有三种选择,因此 20 世纪 70 年代末的中国政治也有三派。第一种是在政治和经济上维持毛泽东的政权,即继续推行文化大革命和计划经济。到 1980 年,这些人被彻底踢出局。第二种是回到 20 世纪 50 年代,即回到五年计划、中央计划经济和人民民主专政。第三种是以邓小平为首的主张市场经济加中共统治的体制(Yang,2013,p.1-4)。

事实上,以陈云为首一派和以邓小平为首的另外一派之间的斗争决定了 20 世纪 80 年代的中国政治。而且,他们在 20 世纪 80 年代的矛盾是如此混乱和严重,以至于党的理论家邓力群和后来的一些学者将那个时代概括为 "单年向左,双年向右"。这种政治上的错综复杂,造成了政治之外的一系列严重问题和困境,并深入到社会和经济改革中。例如,1989 年抗议当中提出的中共对压制言论自由、清洗知识分子、经济改革停滞等,都可以看作是邓小平与其他党的领导人政治斗争的产物和副产品 (Yang,第 8-9 页)。

5 月 20 日北京宣布戒严的决定,这一决定将运动的第二和第三阶段分开。在第二阶段,学生和工人坚持要求政府对他们的呼吁作出适当回应,并在 5 月间组织了数百名学生进行绝食。美国社会学家赵鼎新认为,政府认为学生是 "不忠诚的反对派",而 "当'不忠诚的反对派'的力量作用于受屈的民众时,结果就是多米诺骨牌效应,政府会做出一个又一个让步,直到完全崩溃,就像东欧国家发生的那样。为了执行镇压命令,解放军据说从长江以北的各军区调集了约 25 万军队(Wu, 2009, p.23-26)。然而,学生和工人以及北京市民拒绝撤退,直到 6 月 3 日晚,军队打进北京市中心。

1989 年天安门抗议活动一直被称为一场学生运动,由来自全国各地的大专院校学生领导,并且带有众多政治和经济目的。这种说法在很大程度上是可以接受的,不过,在本节和下一节当中,我将首先讨论 20 世纪 80 年代中国大学生的状况和经历,然后引入相对剥夺感(relative deprivation)的概念和社会学者蒂利提出的动员模式(mobilization model),以探讨那一代中国大学生的共同经历是否可能成为群众动员的基础。具体而言,据赵鼎新介绍,当时中国有 404 所大学,1988 年增加到 1075 所(第 81 页)。然而,政府的教育预算却赶不上学校、教师和学生的快速扩张。"1977 年至 1988 年间,大学入学总人数增长了 3.3 倍,但 1978 年至 1987 年间,教育支出占政府总预算的比例仅增长了 2.4 倍,从 1.35% 增至 3.27%"(Zhao, 86)。因此,在一个对美好的未来普遍充满憧憬的时代,教育质量并没有随之提高,甚至越来越差。

其次,市场经济的兴起和中国进入全球经济的冲击降低了大学毕业生及大学教师的经济地位,因为

新政策的实施带动了许多经济部门的兴起。在 80 年代,新兴的集体企业的技术含量尚低,私营企业主要由一些文化程度很低的人经营,合资和外资企业则带来了他们自己的技术;因此,尖端科学和高等技术没有直接的用武之地,知识分子和学生也被边缘化了。这样,随着市场经济的发展,个人收入和教育程度开始呈现出明显的负相关。大部分中国人都知道,私人企业老板和娱乐圈中的人,虽然没有受过什么正规教育,赚的钱却比大学毕业生要高许多倍。当时有两个流行的说法:搞导弹的不如卖茶叶蛋的,拿手术刀的不如拿刮鱼鳞刀的。

不仅如此,如果他们只是瞬息万变的社会的掉队分子,也许他们就不会那样愤怒。对他们来说,最大的问题是机会不平等,或者说,体制性的“托关系走后门”这一类现象广泛出现:

学生们发牢骚说:儿子负责搞成绩,老子负责搞工作。许多在 1988-1990 年间毕业的学生都有类似的感慨。他们举例说,学习成绩很差的学生因为父母有背景而找到好工作,成绩优良的学生却一无所获。一位受访者甚至坚持认为,造成 1989 年初怨气在学生中弥漫的主要原因之一就是对新的工作分配政策的不满。

赵鼎新在他的书中还指出,学生的学习热情在下降,而这却又说得通(第 92 页)。因为既然教授都没有热情地教书,学生又怎么会有热情地学习呢?因此,教育质量和经济地位的下降,越来越多的学生无所事事,再加上对未来的低期望值,怨气和所谓的 "相对剥夺感 "就产生了,因为根据格尔的观点,相对剥夺感是一种人的价值期望与社会的价值能力之间的差异感(第 18 页)。这种感觉只有一个去处:国家。有鉴于毛泽东时代的遗产,80 年代的中国仍然非常集权,从教育到毕业生的就业安置,一切都由国家监管。

下篇:

https://chinaspring.org/article/1df7882f-dfbc-4380-aeea-c3d8c1bcec08