葉赫·黛妍:品嘗人生——瀟灑走一回(連載十七)

18. 黃華被扣的詭譎

那是 2008 年 8 月底的一天,記得那天是一個星期六,下午 6 點左右,辦公桌上的電話響了,拿起來聽時竟然是黃華的女朋友,名字叫雅慈。很是好奇,因為她從來沒有打過電話給我。電話那頭傳來她很焦急的聲音“黃華失蹤了。”我不相信,這麽大個人怎麽會失蹤呢?

雅慈說黃華那天要去深圳,但是她找了黃華整個下午,電話都打不通。我告知不可能失蹤的,你等到傍晚他就會和你聯係了。雅慈動不動就找不到黃華是一種常態,因爲我們大家都知道黃華在深圳還有一個女朋友,是個四川女孩,所以黃華經常不辭而別的跑去陪那個女孩。

每次雅慈都得跑來和我們訴苦,想讓我們幫忙。我都會告訴雅慈,既然知道你們的感情有了第三者,説明出現了問題,那就離開好了,整天這樣不開心不是一回事。但是雅慈不願意聽我的話,我明白她找我來訴苦的目的,因爲我除了是黃華的表姐,還是他的上司,雅慈希望我可以幫她壓一下黃華。

但是我不是愛管這類事情的人,總覺得大家都是成年人了,合不來就分開,誰都不欠誰的,何必勉强呢?但是姐姐不一樣,她會跑去訓黃華幾句。可惜的是黃華從來都不聼她的,黃華說,他和雅慈也沒有結婚,他們雙方都是有自由選擇權的。姐姐每次和他的談話多是掃興而歸。

雅慈說這次她的感覺不一樣,感覺一定是出事了。能出什麽的事呢?我說你整天這麽疑神疑鬼的,爲什麽不把他綁起來呢?沒有再多説,因爲我要接聽另外一個手機上,媽媽打來的電話。媽媽打來告訴我,她晚飯想吃什麼,我趕緊吩咐家裡保姆準備好,以便我回去馬上做,因為媽媽愛吃我做的菜。

6 點半左右,正要離開辦公司的時候,手機又響了。這次是黃華哥哥的前妻寳儀。我真是特別的納悶:這一家怎麼了,平時和我沒有聯繫的人今天都來找我?

寳儀一開口就説,二姐,黃華出事了!我覺得詫異,平時他們因爲爭奪家裏財產的原因,相互都不來往的,她怎麽會知道黃華出事了?寳儀說,黃華約了他哥哥黃凱在深圳邊檢大樓碰面,可是原來說下午 2 點到,一直到現在 6 點多了也沒有見到。我説他們兩兄弟幾個月都不見一次,這次見不到不是也很正常嗎?可能黃華被他深圳女友阿娟給接走了。寳儀說不可能,因爲他今天只約了他哥哥。我說你們今天都很奇怪!平時都是動不動就不見人影的人,大家都不找,今天倒是全部都在找他?我沒有空說太多,我要回家給我媽媽做飯。然後我挂上了電話。

我回到家,保姆已經把所有的菜都准備了好,我趕緊做完給媽媽送去了醫院。這是我每天的標準動作,如果一天不去醫院,媽媽說,她就好像失去了很多,我也覺得放不下心來。

星期天雅慈的電話又來了,黃華哥哥的電話也來了。對於黃華的失蹤或是出事,我還是半信半疑,心裡總是有疑問:他們怎麼都那麼肯定啊?平時幾天都見不到黃華,也沒有人找他的,因為大家都知道,他經常是去約會深圳的女朋友,不會告訴任何人。我沒有再把黃華的事情放在心上,那天難得的是星期天休息,好好的給媽媽做了頓飯,到醫院去陪著她聊了一下午的天,直到媽媽說累了,我才離開。

晚上 9 點左右,我弟弟的電話來了,他説黃華真的出事了,他的哥哥剛才到我弟弟家裡坐著了很久。在大家聊黃華的時候,黃凱接到一個電話,不知道是誰打來的,說是關於和 GS 公司有爭議的案子,只要我們付款一百萬就放人。這是怎麼一回事啊?被綁票了?我問。弟弟説不是被綁票,是黃華在深圳過海關的時候,被扣住了。怎麽會這樣呢?我問弟弟黃凱都説了什麽,弟弟說剛才打電話的人剛說到要一百萬就放人,黃凱轉身就到外面去聼了,避開大家聽到後面的對話,所以剩下他們講了什麽,都沒有聽到。

我推斷這裡面一定有不尋常的事情。弟弟說你也不要猜了,事情發生了,免得夜長夢多,就趕緊想辦法解決吧。我説好,明天我就去找律師,看看能怎麽解決。放下電話後,我有一點的迷糊:不是說被海關扣下的嗎?證明是政府出面的行爲,爲什麽會有來要一百萬贖金這一説呢?我們又不是和黑社會結下了什麽梁子啊!還有和 GS 公司的事情,我們不是一板一眼的用了律師,來避免任何的不正規的爭議嗎?到底發生了什麽事呢?

我拿起電話打給馬修,她公司唯一留在香港總部的會計。我問她我們公司和 GS 公司的對賬事宜,應該付給 GS 公司的餘款是否已經付出?馬修告知還沒有付款。知道了餘款只有四千多美金的時候,我很是生氣,責怪她爲何不付那麽一點的款項。她說付款申請已經給了亞洲總部新加坡的霍夫曼先生很久了,但是一直沒有批下來可以付款。馬修催了幾次,霍夫曼先生都説要等對方回復了我們的律師信才可以付。會計不在乎的說,不就是四千多美金的差額嗎?爲什麽那麽的緊張?我重重地對她說,現在對方不是要四千多美金的問題,是他們要一百萬人民幣的問題,説完我挂斷了電話。

第二天,趕緊打給我們公司的律師顧問瑾,告知了她情況,問她怎麼辦?她說她在外地,2 天以後回來馬上著手辦理。同時也告知:遇到這種事,只能和對方談付款金額,但不能和他們對著幹。我也在想:我們是否應該以靜制動呢?便等了一天。

等待的這一天並不平靜,除了黃華家人不斷的電話逼迫解決問題,便是我那膽小的姐姐:首先把我臭駡一頓,然後要求我一定要馬上解決問題,該給錢就給錢。但是我堅持要等到我們的法律顧問回來。

過了兩天,黃華的哥哥,黃凱從 D 縣過來了,我很詫異,他平時和他弟弟都不來往的,這次怎麼這麼積極的參與解決這件事呢?我想知道到底是怎麼回事,因為他是第一個黃華被抓之後,和黃華取得聯繫的人。選在“東北大自然”酒樓請他吃午飯,因為已經是下午 2 點多,酒樓沒有什麼人,我們便坐在大堂裡邊吃邊聊。我開始問他事情的始末。他說上個星期六約了他弟弟在深圳,過了海關以後見面,但是他弟弟沒有出現。我說,你不是不和你弟弟說話嗎?怎麼突然約會了?他愣了一下,說道,反正有事就約了他。我又問他,你們相約要幹甚麼去?他說,我們相約不關你的事,我要和你說的是案子的事情。我說好吧,我沒有計較他説話的語氣,因為他們兩兄弟都是在我們身邊長大的,知道他們的秉性。

黃華在星期六過羅湖海關的時候被扣下了,說是涉及了一起經濟詐騙案,有人會來深圳把他提回去立案的湖北省 D 縣。他星期天在羅湖看守所呆了一天,星期二被帶到了 D 縣,因為對方的這個案子是在那個縣立的。我有點莫名其妙,為什麼?今天之前我都沒有聽過這個地方。黃凱說因為 GS 公司的老闆是那個縣的人。星期天晚上他先接到 D 縣的警察打來電話,說是要一百萬就放人。我插嘴說道,即便不扣他們前一張訂單的索賠,我們也只需要付六十三萬人民幣左右,為甚麼變成一百萬了呀?本來不知道細節,但是從他們說黃華被扣後,我就把所有的文檔調出來看了一遍,明白了情況。

黃凱繼續說道,他是星期二一大早飛去 D 縣的。黃華是被手銬拷著坐火車去的武漢。他們幾乎是同時到達的 D 縣。他見到了黃華,黃華讓他告訴我,趕緊拿錢把他贖出來,否則會更麻煩。我問黃華有沒有挨打?因爲我的姥姥和媽媽,都很是疼愛我姨姨家的這個小兒子。而黃華外表看上去也是個蠻憨厚的人。

黃凱說沒有人打他,只是黃華被嚇得幾天都沒有吃飯。我覺得黃凱奔波了幾天,就沒有再問下去,催著他多吃一點專門爲他點的,他愛吃的菜餚。黃凱吃的很是高興,他説這幾天都焦頭爛額的,見到我了,心裏也定了下來,飯也特別香!吃高興了,黃華告訴我,其實起初他們只是想嚇唬我們一下,幫幫 GS 公司,讓他們免去沒有交第一批貨物的索賠,同時又能夠收回第二張合同出貨的貨款就可以了。黃華也說如果沒有索賠,第二張訂單應該是六十多萬。但是黃華不知道那根綫沒有搭對,居然告訴警察,他們如果和我要一百萬,我都有,因爲我們家的房子已經供款完畢,起碼值四五百萬呢。黃凱也相信是因爲這樣,所以他們就和我們要一百萬了。我問他是不是和警察們吃飯喝酒了,他説是。我就沒有必要再問他的信息來源了。

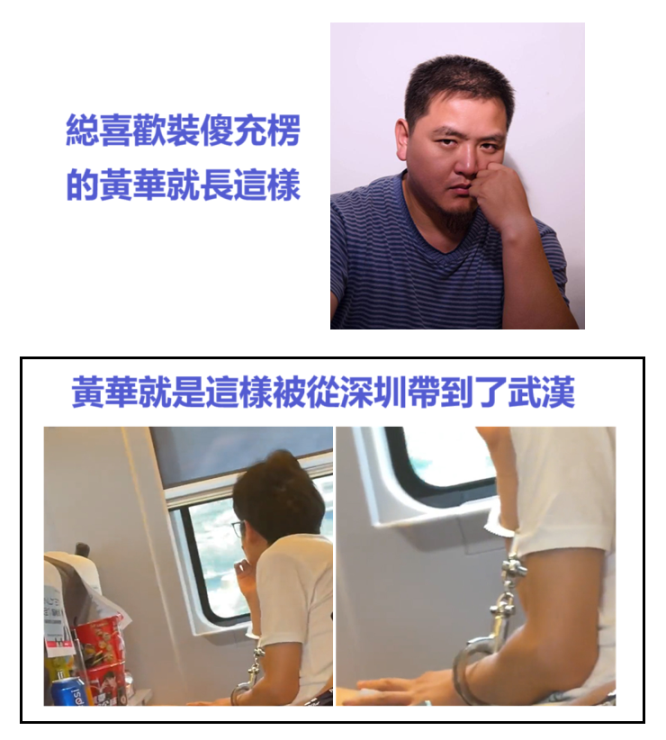

但是聼到這裏,我氣的看著黃凱說不出話來,過了半天我對著他叫過去:你們都是白眼狼!他說你不能罵我,不是我說的,我是好心告訴你。你應該知道我弟弟是扮豬吃老虎 (裝傻充愣) 的,連我也不喜歡他這一點。

從那以後,我心裡總有一個問號,“是不是黃華和他們一起做局要坑我的錢啊?平時他和那間公司的報關員,好的穿一條褲子都嫌肥呢。”我沒有允許自己繼續那樣想下去。畢竟他們幾乎都是在我們身邊長大大的孩子,應該沒有那麽壞的。

我小的時候第一次見黃華,是在廣東邊上的一個小鎮,那時候我們的爸爸已經帶著弟弟回了香港,而我和媽媽,姐姐及姥姥住在那個小鎮上,因爲要等待姥姥也去香港的批復。

就在我們全部要離開去香港之前,有一天回到家,家裡沒人,只有一個小孩坐在客廳。他看上去有點呆頭呆腦的,除了留著鼻涕以外,鼻子下面人中的地方還爛了一塊。我當時就想,這是誰家的孩子,這麽難看。我跑到厨房去,看到姥姥和媽媽,還有姨姨在一邊做飯,一邊聊天。我問她們,客廳坐著那個小丑是誰呀。姨姨氣的過來象徵式的打了我一下說,那是你的二表弟。就這樣這孩子我們就認識了。我比他大了將近十歲。後來發現他挺好的,看上去憨憨的,就整天帶著他一起玩。那年他不到 2 嵗。

黃華因爲姨姨第一次離開中國之前,想要去看望她的老同學,足足在中國多待了叁年才來香港。我記得很清楚,香港在那年的 7 月 30 號之前過來探親的人,都可以選擇留在香港不離開了。但是 8 月 1 號過來探親的人,就不能再留下了。姨姨錯過了大約一個星期,因爲她想著自己去香港就不回來了,就叫姨夫和大兒子先走,她去了東北看望她最好的朋友。結果她是在 8 月 1 號之後才來到香港,然後她和黃華就只能在香港以探親的原始批准理由,停留一個月就必須回去中國。好在她的同學幫她在東北找了一個單位接受她,因爲她在離開她原來的單位時,已經把工作給辭掉了。後來她又從東北用和她母親,就是我姥姥團聚的名義,再申請單程證來到香港。就這樣,她和黃華在黑龍江的一個冰天雪地的小城裡,待了將近 3 年才來到香港。

黃華的中學是在香港受的教育,從離開學校就一直在我們公司工作,他從一個什麽都不懂的小青年,到被抓之前,已經是我們公司的船務及 IT 主管。這一切除了他自己的努力以外,也因爲他還是一個左右逢源的人。用俗語來説,就是有著見人說人話,見鬼說鬼話的性格。他在所有人的面前,永遠都是好好先生,也在任何人的後面是一個長舌婦。覺得這樣形容他有點過分,但這也絕對是最恰當的比喻。也就是如果矛盾的雙方沒有當面對質的話,就歲月靜好,如果對質的話,就會有“世界大戰”。所以我們這個案子能這樣莫名其妙的發生,我當時還真有一點懷疑和黃華有關。

黃華的哥哥,黃凱在 8 嵗那年,和他的爸爸先來了香港。他們兩父子就在我們家住了三年。黃凱小的時候很調皮。記得他們來的時候我和姐姐都沒有繼續上學,剛出來工作。每個月大概也就是陸佰塊左右的工資,我們每人都交給媽媽肆佰塊,剩下的錢,自己精心的存著,買化妝品或是衣服。

我是沒心沒肺的人,我的錢放在那個存錢罐裡面,心裡從來都沒有數。而姐姐是很細心的人,她每次放錢進去都寫下來。有一天她哭的很傷心,因爲好不容易存的五百塊錢,就剩下叁佰塊了。而且打開罐子還看到,有些紙幣被夾爛了邊。説明有人偷了她的錢。

晚上家裡人全部開會,姥姥嚴格的一個一個審問。最後黃凱終於承認了是他偷的。原因就是,我們每次上街都不帶他去,他也想出去看電影什麽的。因爲確實是大家都不捨得花錢,大多數時間,特別是去看電影時,就偷偷的去,不讓他知道,聽到他偷錢的原因,當時我們都無話可説。

因爲這個原因,大人們都沒有責怪黃凱,而是說以後我們去看電影,一定要帶他去,他媽媽不在跟前,挺可憐的。如果帶他去看電影,我們的媽媽會付他的電影票錢。不知道爲什麽,姨夫,就是黃凱的爸爸,卻一聲不吭,也不説給錢。反正我們從小就都知道,姨姨,姨夫兩口子特摳,大家也就見慣不怪了。從那時起,我們就知道,黃凱是個大大咧咧,什麽都敢幹的混混式人物。

案子發生後的第一個星期左右,記得是一個星期四,我們公司的法律顧問謹回來了,並和對方通了電話。電話是黃凱留下的。據對方自行介紹,他是當地的一個黑社會大哥,姓任。是 GS 公司委托他,也代表 GS 公司來解決我們之間的矛盾的。謹律師和對方通完電話後告訴我,他們現在要二百三十萬萬,並給她列出來一大堆不知道是些什麽的費用,說如果付了這二百三十萬,他們就馬上釋放黃華,並撤銷這個案子。我問謹我們該如何做?她説她會再和他們商量,讓他們把金額降下來。我問謹律師,我們到底是在和誰打交道?黃華是被警察扣住的,怎麽會出來一個黑社會的大佬來要錢?我們是在和土匪打交道嗎?謹律師說她一時間沒有辦法和我説清楚,她剛放完假,手上有很多的工作要處理,讓我等她的電話。

第二天謹律師和我聯絡的時候,我把所有的證明文件,包括香港律師給對方的函件都給了謹律師。我說我們和他們的對賬,只有四千多美金的差價。就算他們耍賴,不承擔他們沒有交貨的那張訂單,他們出了貨的那張訂單,我們也只需要付款六十三萬左右的人民幣啊,怎麽變成二百三十萬了呢?這不是純粹勒索嗎?當時沒有想清楚他們怎麽有要那麽多,後來想起來了,因爲黃華告訴他們,我們家的公寓價值四五百萬。我心裏狠狠的説道,絕對不花錢把他救出來!謹律師還是主張和他們再談一下。結果在第二個星期,謹律師又和對方談了一次,談完後告訴我,對方把金額降到二百一十萬,説完後告知,她等我最後的決定。

我心裡老大不舒服:我們合同有糾紛可以用法律途徑來解決,讓法律來告知誰對誰錯。況且我們已經一板一眼的去按照法律程序做了:從香港發了兩封律師信,誠心誠意要和他們對賬。我們在哪方面錯了?為何要和他們妥協呢?緊張的氣氛讓我絕對忘記了一件事,那就是我剛到北京的時候,曾經問過我的好姐妹蓓蓓,中國有黑社會嗎?她說,中國最大的黑社會就是警察!她是經常進出中南海新華門的人,以前我對她的定意,沒有認知,在那一刻終於真的體會到了。

在黃華的家人,我的家人一遍又一遍的電話催促下,我打給了鄭愛怡律師。因為在我的印象中,她比較不怕事,而且說話總是鏗鏘有力,我蠻喜歡她的。在咖啡店見過鄭律師之後,我們更有信心了,正如她說的:就是一個商業糾紛的案子,被對方硬是立成了刑事案,是絕對錯誤的。沒有理由讓這些人一手遮天!

“我們能贏嗎?”我很是殷切的問鄭律師。她說沒有百分之百的把握,但是贏面很大,因為我們都按照法律途徑走了,加上這個案子從各個法律層面來説,就是一樁商業糾紛案。中國還沒有到這麽無法無天的地步。然後她叫我把所有資料給她整理出來,我們再碰面。

用了一個通宵,我整理出來所有需要的文件,原始合同以及多次的對話傳真等,第二天開車去了鄭律師所在的律師所,交給鄭律師的同時,也給她簽下了我們的委託協議,並預付了 5 萬元的律師費。

鄭律師花了約 3 天就整理出來了一套法律文檔,真的很佩服她的理解能力,居然在這麼短的時間內,把我們的案件按照法律的依據完整的寫了出來。在我們再次碰面之際,除了少許的時間上需要更正以外,所有事項她們都是理解的很透徹的。4 天以後,鄭律師帶著她的助手及所有的文件遠赴湖北省,去找有關部門,就我們的案件進行交涉。

黃華進去後的第一個星期,膽小的姐姐蕙芯,在沒有和我商量的情況下,妥妥的演繹了“有病亂投醫”,光是給黃華家人的費用就用了十萬之多,細節是:黃華的哥哥黃凱拿了兩萬,說是跑了幾次 D 縣的費用;他們的叔叔拿了三萬,因為他住在武漢市,説是可以找找人疏通關係,但是拿了錢之後就沒有再出現;黃華的深圳女朋友阿娟,要了貳萬五千塊,因爲自從黃華進去後她就一直呆在 D 縣,住在酒店等他。也是很奇怪,從黃華被押解到 D 縣的第二天,他就可以“偷偷”的打電話出來給蕙芯,訴苦要錢。這是黃華最有心計的地方,他知道蕙芯膽小,她也管錢,就算蕙芯給了他錢,如果不告訴我,我是無法查出來的,因爲我天生對於數字很是抗拒。

想想平時在公司,黃華幾乎把姐姐蕙芯的工作都幫著做了,他比管財務的蕙芯更瞭解我們公司的資金流動。往好了想,他總是主動幫助蕙芯做很多的事情。往壞了想,就是他總是想要知道並控制更多公司的財務事宜。而我是一個沒有人可以控制的人,雖然平時大大咧咧的不愛管錢,但是大的數字在我的心裏,還是有數的。所以黃華有些怕我,這就是他進去後,爲何從來不給我打電話的原因,總是利用蕙芯來給我世家壓力。可惜我那短視的姐姐蕙芯,卻永遠看不到這一點。

我很想和黃華通電話,還有一個原因,我想知道更多的關於此案件的信息。比如對方到底是什麽時候交的貨?又是如何交給我們總公司的船務代理的等等。但是他們好像把我給屏蔽了。沒有人告訴我這方面的細節。黃華的父親也去了一趟,姐姐又給了他一萬。然後是給黃華在裡面的費用結帳,居然一個星期要一萬八千塊!我很是生氣,生氣姐姐似乎覺得我們的錢來的很是容易;她似乎也看不到我每天工作起碼 15 個小時的辛苦;更忘記了,我一年幾乎“三百六十五天”的工作!在我的强烈反對下,顯然姐姐也開始懷疑,那些向她要錢人們的狡詐,她停止了大手大脚的付錢。

(以上文中引用示圖均出自網路用於類比)

《葉赫·黛妍:品嘗人生——瀟灑走一回》系列文章连载:

连载 16

2025 年 8 月 1 日上传