葉赫·黛妍:品嘗人生——瀟灑走一回(连载三)

4. 不可多得的遇見

第二天早上起床,呂瑩告訴我,我的眼睛腫了,一定沒有睡好。我說其實我一晚上沒有睡。然後看到她需要摞被子,我便走到她身邊,想要幫忙。身邊有一個看上去 20 嵗左右的女孩告訴我,我是新人不用做,因爲我不知道怎麽做。她的聲音就是昨天告訴我,我的杯子要放在最後的那个女孩。她叫張雅君,是武漢來北京旅遊的大學生。人和她的名字一樣,雅致的一個瘦小女孩。

我告訴她沒有問題,動一下當運動就好了,我仍堅持去拿身邊的被子。這時候老師的聲音從身後傳來:“叫你不要動就別動!瞎摻乎甚麽呀?”我只好停了下來。站在旁邊看著呂瑩摞被子。

但是我沒有站對地方,又被老師嚴厲的讓我到地下去站著,因爲她應該是站在我站的位置指揮大家的。我從廁所這頭的板鋪邊找到門那一邊,始終無法認出我的鞋子。看到地上放了有 5-6 雙棉布鞋,我回頭徵詢地看看靠在暖氣片上,留著短髮的,黑著臉,名字叫李東平的女子。“你不可以穿這些鞋子”還沒等我問,她就對我說。

我不知道如何是好的時候,有一個看上去只有 18-9 歲,胖乎乎的女孩把她的鞋子脫下來,對我說我可以穿她的,因爲她要去幫助呂瑩。然後她脫下了鞋子就走到板鋪上,靠在了呂瑩的背上。

被子很多,呂瑩必須踩著另外一堆曡在板鋪上的被子才夠高繼續往被垛上摞被子,她用力的時候沒有依靠,是很容易掉下來的,所以必須有一個人從她身後撐著她。小胖比較結實,就勝任了那個工作。我感激的對她笑笑,並道了聲謝謝,然後穿上小胖的鞋子站在地中間。小胖叫阿拉琴,是個蒙古姑娘。

前面已經有人在刷牙洗臉了,我也想開始排隊去刷牙洗臉。但是雅君告訴我,我不能排在前面,我應該排在最後。我大致上明白了這里的規矩,最後來的人要睡在廁所邊,刷牙洗臉要排到最後,任何事情都不可以爭先。因為你要先體驗這裡最壞的待遇,才能把你的奴性給挖掘出來,然後乖乖的聽話。這也算是對人們的一種懲罰嗎?我心裡疑問著。

刷牙的時候,我不由自主的狠狠地喝了兩口水。因爲實在是渴的沒有辦法,這十幾個小時沒有喝水,嘴唇都裂了。

呂瑩摞完被子,我走過去想問她我們現在該做什麽。一個聲音從後面傳了過來:新來的,過來登記一下!我不知道她叫誰,身傍的呂瑩推了推我,示意我過去,我想是因爲昨天來的時候,已經挺晚了,所以倉管還沒有登記我的信息。

走到前面的時候,看到有兩個靠著暖氣片的女生,都穿著長棉衣坐著,被子蓋到肚子的部分。不知道爲何她們的被子不用曡?我心裡問道。看著我走到她們面前,那個縂拉長個臉,頭上有著相當白髮的,似乎剛和其他幾個人,包括老師,嘀咕完了什麽。拿起一個本子和筆,準備做記錄。後來知道了此女名字是沈嘉麗。

當聽到我的名字時,她抱怨太複雜,姓氏也太少有,四個字的筆畫都太多!好好的簡體字不用,爲什麽要用繁體字呢?我說繁體字才是真正的中文啊,中文就是象形文字,簡體字已經離開了中文的根源,也不知道根據什麽來的,看不懂。她很生氣的説我放屁!你又不是中國人,你怎麽知道簡體字不是正宗的中文?你也不住在中國,我們是住在中國的,我們用的就是正規的中文。看著她無知又自信的面孔,我不知道還能説什麽。

然後是標準的詢問,問我爲何進來的,當她問到這裏的時候,我發現大家都扭頭等著我的回答。我坦白的告訴她是因爲我們公司和國内的一家公司有商業糾紛。她很是詫異也很老練的說:商業糾紛是民事案,不應該抓人的,一定是你們得罪了什麽有權有勢的人。後面那句她加强了肯定的語氣。其他和她坐在一起的人都點頭表示同意。我不置可否的看著她們。然後她又問我會被帶到哪裡去。我告知警察說這一兩天就有人從湖北省的 D 縣來帶我。大家七嘴八舌的問我是不是 D 縣的人,我説不是,我是香港人。

“怎麼香港人也抓?”身後不知道誰冒出來一句。我沒有繼續回答,因為我不知道如何回答,我心里在說:如果香港人在中國犯法,當然可以抓了,可是我又犯了什麼法呢?我實在說不上來。

幾年以後,在我細細的回味中,我終於明白了,是因爲我們觸犯了共產黨統治階層的斂財利益。和我們有爭議的公司老闆,曾經做過湖北省的人大代表,他多次告訴不同的人,他一定要讓我們知道他的權勢。所以他利用了他的特權及關係網,敲詐了我們公司。而當時我們在嘗試多方面的尋找正義是徒勞的。因爲我們就是一些沒有關係網,也沒有背景的“外來戶”,想在中國利用法律來討回公道,是天方夜談。這是幾年後我才終於明白的。也更明白了一件事,那就是中國的法律,在國際外交上,就是個官面堂皇的宣傳工具。而在中國内部,也就是所有的權貴和既得利益者,有選擇的利用來保護他們自己人的手段。

感覺在這種地方,還是少説點吧,其實真的沒有什麽心情說。我在那一刻,還真有點不耐煩的無法理解,為何大家都那麼有興趣地知道別人的故事呢?直到我被關了很多天之後,我明白了:里面的生活太枯燥無味了,所以每天聽別人說自己的案子就是最大的享受。雖然牆上那張大大的監規上,明明白白的寫著,不允許談論各自的案子,但是每個人似乎都看不到,甚至也不願去知道這一點,一有機會都還是滔滔不絕的各自談論著,一來訴説著自己的委屈,還有也想得到其他人的安慰。而那幾個所謂管事的,似乎也很是願意聼。

看我沒有想要多說的意願,白髮女就一連串的告知我:“早上 6 點半起床,8 點半吃早餐;這些時間中間幹什麽,會有人告訴你們。星期一到星期五 8 點半開始坐板,怎樣坐板,回頭讓呂瑩教你;坐板的時候一定要坐到給你指定的位置,不可以亂坐。中午 12 點吃午飯,2 點到 3 點半午睡;3 點半到 5 點坐板;5 點半吃晚飯;7 點到 7 點半集體收看新聞聯播;9 點半以後可以看電視;9 點到 9 點半也是洗漱時間。10 點必須關燈睡覺。”她一口氣,完全不停頓的說了出來。說完未等我反應,也不再看我,就做了個讓我走開的手勢,我便機械的回到了分配給我的位子。

呂瑩告訴了我,這個號房裏只有一個是被獄警指定的管事,就是那個皮膚挺白,寫下你的名字的女孩。她整天都拉長著個臉,也不和別人輕易交談,好像每個人都得罪了她,她已經在這裡関了一年多,似乎已經把她関出毛病了…… 她叫沈嘉麗。她把每天的指揮工作分配給了不同的人,老師是一個,負責安排睡覺位置及監督大家的清潔任務;李東平是一個,就是那個靠著暖氣片坐的,留著短发的,有些白髮的胖女子,也是剛才告訴我監規的那個;還有另外一個叫小雲的女孩,就是報數的那個,她負責分配飯碗等。呂瑩說慢慢你就會知道更多的人了。就這樣在呂瑩的介紹下,我知道了監倉里管事的幾個人的名字。覺得沈嘉麗的名字很好聽,但願她人只是表面冷就好了,我當時心裡想。

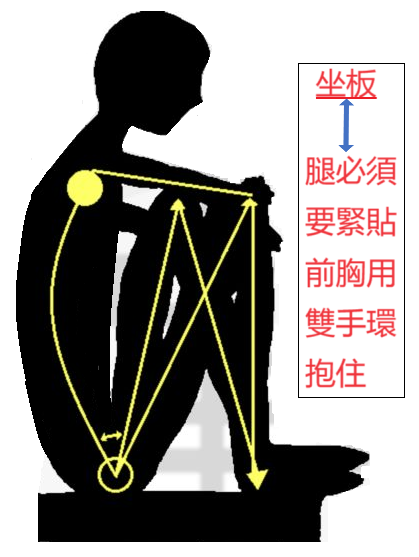

“來,你看,坐板就是這樣的。”呂瑩說著,做了個坐姿給我看,就是要將兩條腿回折,膝蓋貼胸,用雙手抱在胸前。我試了兩次,但是無法抱住。看我做不到,呂瑩寬心的說,開始不一定要坐的很好,只要知道怎麽坐就可以了。我的運氣也好,那兩天是周末,星期六和星期天放假,不用坐板。我謝謝她的同時,也不禁苦笑了:原來這裡面的放假,就是不用坐板這麽簡單的事啊?

看到我的表情,呂瑩告訴我,這是號房裡面的規矩:就是平時的時候,大家每天早上吃完飯就要規規矩矩的坐板到午飯時間。然後午睡完,又得規規矩矩的坐到晚飯的時間。坐板的時候大家是不允許説話的。我開始覺得還好吧,就是坐著而已。呂瑩說,你不要覺得“坐板”很簡單,那也是一種折磨,因爲好多人坐了 2-3 個小時以後,除了屁股痛得要命外,腿都伸不直,也站不起來。

我很是難過的看著她,心裡想,但是這里的人都還沒有被定罪啊,怎麽可以這樣呢?望著我異樣的眼光,呂瑩說,還好大家都相互照應著,看前面的人看不見的時候,都幫忙擋著讓人動一動。號房裡也有些小的溫情。

“前面的人也坐板嗎?”我問。呂瑩說,其實只有沈嘉麗不用坐板,但是前面那幾個都不用坐板。她們本來是應該坐的,因爲幫沈嘉麗做事,聼她的指揮,也就不用坐板了。所以他們都極力討好沈嘉麗。我問如果警察來了看到怎麽辦。她說你留意一下,她們幾個都坐在前面靠裡面的位置,只有沈佳麗坐在床邊。她們坐的地方從鐵柵外面看進來是死角,如果警察在大家坐板的時候來,沈佳麗一個手勢,她們就都裝樣子坐好了。我明白了,在那個窄小的號房裡面,也有著看得見的權力演繹呢。

趁著呂瑩需要教我的機會,我就請她把號房的情況給我介紹一下,她便從沈嘉麗開始了。沈嘉麗只有 22 歲,但看上去好像是 32 歲似的,她是這里關的時間最長的一個,應該關了有一年多了,可是案子一直沒有消息,也不知道是爲什麽被關。只是有一次聽到她和老師說,她的家人不肯出錢把她弄出去,所以只好待著。她精神上好像出了毛病。沒人敢得罪她,也都不太敢和她説話,因為她不知道何時會發脾氣,如果把她惹毛了,她打起架來總是 像豁出去不要命的。“哎,任何人在這種地方這樣被關上一年半載都會瘋的。”呂瑩感概的結束了對沈嘉麗的介紹。

李東平是販毒進來的,好像也関了有一段日子了。她挺不容易的,有 4 個孩子,沒人知道她爲何要生那麽多孩子。聽説李東平的 4 個孩子都有不同的父親。我女性的性格特徵就出來了,我仔細的打量了李東平一下。發現她是一個蠻受端詳的人,難怪有那麽多男人喜歡她,當時我就是這麽想的。

老師是貪污進來的,一起被抓進來的有 30 多人,老師是他們的頭。他們好像把學校的 600 多萬給貪污了。这是偶爾聼老師很是驕傲的和嘉麗她們說的。她已經關了有半年了,但是一直沒有給他們判刑。我問呂瑩為什麽這麽久都不不判呢,呂瑩說因爲要等他們找關係來解決啊,如果找到的關係給解決了,法院不就省事了嗎。聽後我直接說出我的看法,不是法院省事了,而是他們貪污的錢,應該讓那些所謂的關係及有背景的人得到,才可以結束游戲,不能讓他們這些沒有“關係及背景”的人得到。聽了我的話,呂瑩用一種似懂非懂的眼光看著我。而我卻在那一刻突然覺得,好像進來只有這一天多,我把那些“關係”的問題給想清楚了。記得我們律師也告訴過我,在大陸但凡進來的人都不會先找律師,甚至殺人的案件,也是都先找關係,而法院也很是配合的給他們時間湊錢辦事。

再想想我們的案子,讓我也明白了一件事,那就是在那個社會的法律面前,有權勢的人要讓每一個案子都給他們自己得到最大化的利益。更甚者還有,就是有關係還可以把案子拖著不辦,而讓被關押的一方,籌到更多的款項來中飽權勢們的私囊。

小雲是因為打群架進來的,細節她從來都沒有說。我们只是聼老師説過一次,她被關進來之前,整天就是跟著社會上的小混混偷矇拐騙,什麽都做,最後給混到看守所來了。她也被關了半年多了。小雲的家是北京當地的,她的父母年紀大了,管不住她,所以故意讓她在看守所待久一點,不保她出去,讓警察好好的管一管她,免得她出去了又和那些不三不四的人混。

“沒有機會出去放風嗎?”,我的鼻子聞到了廁所的味道,就希望我們有機會出去一下。因爲在電影裏面,監獄都是有放風時間的。呂瑩告訴我說,這裡不是監獄,只是看守所,所以沒有放風的時間。我説,既然這裏的人都還沒有最後判刑,不能像判了刑的犯人那樣對待,應該要有放風的。呂瑩說,你看這裡關了多少人啊,他們能管的過來嗎?如果放風的時候跑了怎麽辦啊。我告訴呂瑩,在香港正常的程序是,每次抓到嫌疑犯後,最多只可以關押 48 個小時,在這 48 個小時裡,如果警察沒有足夠的證據起訴疑犯,就必須把他們放了。嚴重一點的是會沒收了嫌疑人所有的旅游證件,包括護照和身份證等,讓疑犯不能夠逃跑到其它國家去。然後警察要在一定的時間内,收集證據來起訴嫌疑犯,證據交上去后,要等待法院開庭審理。

呂瑩告訴我,中國和香港不能一樣,因爲中國太大了,如果不把嫌疑都抓進來的話,跑了就找不到了。呂瑩説的時候好像忘記了自己也只是個嫌疑犯,覺得中國這樣的操作是很正常及可以理解的。這不禁讓我想知道她是爲何進來的。

呂瑩還告訴我,她進來 8 天了,還沒有見過家人和律師,不過見律師也沒有用,她再次和我强調律師不如關係。她的家人不知道她進來了。至於我一直很是在意的那一張寫了我的權力,讓我簽名的紙,她也簽了,不過她說不要把那張紙看的那麽重要,因爲那就是警察抓人的時候需要走形式的東西,不能當成一回事,因爲他們絕對不會按照紙上寫的去辦的。

我説案子既然出來了,我們必須要有律師才可以走下去啊,否則,人只要一被抓進這裏,就意味著你失去了所有的權力,只有警察有權利對付你,但你沒有權力要求任何事情。也就是說警察説你有罪,你就有罪了?呂瑩說,警察都説你有罪了,能沒罪嗎?我本以爲她是說相反意思的氣話,但是看著她認真的臉,告訴我她相信警察是有權力判斷的,我看到了她的認知,頃刻無語。就這樣,她最後把我心裡想見律師的願望也給撲滅了。

説到不需要找律師這件事,呂瑩有點傷感了,因爲沒有人幫她給他父母帶去她被抓了的信息,他們不知道也就沒有機會去找關係給她解決問題了。我告訴她,我相信警察們一定會想辦法通知她家人的,否則這些人的家人怎麽找關係來保他們出去呢。聼到我這樣説,呂瑩突然想起我轉看守所的時候是可以出去的。她把她家的電話給我寫在了手上,請我出去的時候一定要爭取和她的母親通個電話,告訴她媽媽,不管花多少錢都得儘快找關係把她弄出去。那時我才知道她的父母是某個大學的教授。

我把這件事寫出來,是因爲我一直很是内疚,我出來後和押送我的警察説了很多次,希望他讓我打兩個電話,一是想要和我媽媽通話,看她的病情如何了;二是想幫呂瑩一個忙。但是他們不允許我打電話,到了 D 縣的看守所之後,又被所有忙着应付的事情把這件事給耽搁了,手上的電話號碼也在不經意間被洗去了。

我覺得這裡面的人,不多不少都有點怪怪的,特別是管事的那幾個,也許真是被関的太久了。我心里突然很是同情嘉麗他們了。想想要是我被関在這個房間裏面一個月不准出去,我真的會瘋掉的。這時我想起了我們曾經拜訪的所有律師們,都一致的説著一句話:看守所不是人待的地方,比在監獄裡還要難過!在那一刻我好像有點理解了律師的意思。因爲在我呆著的看守所裏,連放風的機會都沒有。到了 D 縣又會是怎樣呢?當時我只是這樣詫異著,但是心里並不是很害怕。

“噓…,”外面響了一聲哨音,所有的人突然都下了地,擠著站在地下分成兩排。我也莫名其妙的跟著從舖上下來了。

“這是幹什麼?我們要開始出去工作了嗎?”我當時有點開心。因爲我期望我們可以出去一會兒。外面即使是冷,但也比 32 人擠在這三十多平方米,連著廁所,且什麼味道都有的房間要好。可惜的是呂瑩說不是出去,而是該吃早飯了。我才想起來,從昨天早上到現在還未吃過任何東西呢。連每天晚上要喝那一大杯水的欲望,昨天也被厠所前面的水龍頭給嚇回去了。早上我是怎麼在刷牙時喝下那兩口水的,我也覺得奇怪,希望我不會鬧肚子吧,心里默默地在為自己祈禱著。

小雲把厠所旁邊的兩個大塑料桶,拿了過來放在地中間,把其中一個桶裏面的塑料碗都拿出來,放進另外一個桶裏。然後從開了的鉄閘門遞出去,隨後拿回來一桶饅頭。“謝謝管教!”小雲大聲喊道。“謝謝管教!”大家一起喊道。然後小雲示意大家坐下。

我找到靠牆的摞被子的角落,離開厠所遠點,正想要坐下去等發早餐。 “你坐囘你那邊去。我要坐這里” 。一個很時髦的女孩命令我坐回廁所邊的第一行,我沒有吭氣,只好起身坐到了廁所邊,運氣還算好,昨天半夜來的女子,被分配在靠廁所最前面坐,我可以向門口的方向挪動一個位子,不用直接對著廁所吃飯。看到她黑著個臉,坐在床邊,我移開了一點,不想靠近她,因爲她半夜的野蠻行爲,我是不願意和她有任何交際的。

小雲在給每人發饅頭,最多可以要 3 個饅頭。她給我發到 2 個的時候,我就搖手不要了。想著我從昨天早上到現在一點東西都沒有吃呢,應該餓了,我想吃點東西。我面前一個黑黝黝的女人要了 3 個。

分完饅頭,小雲又轉身拿起那兩個扣水桶的塑料盆,用水冲了一下,就從鐵柵下方的洞推了出去,然後外面就向兩個盆子裏倒了上面漂著白菜的水,推了進來。我看著那兩個大盆,又想起了呂瑩昨天說過的,前天這個盆子可是曾經扣在塞厠所的黑袋子上,讓人坐著睡覺的……我差點吐出來,用這個盆子裝吃的?我一下子連吃饅頭的胃口都沒有了。

我突然想起來我來的時候買的盆子,就問前面,我帶來的盆子呢?你們可以用那個來裝菜湯啊,那是個新的。可是沒有人理我。我又問了一句,還是沒有人説話。這時,雅君來到我面前說,阿姨,別問了,都收走了。然後她從那個大桶裏面拿出了很多的塑料小盆,給我們每個人都分了一個。我說,我的盆子是新買的,用來裝菜湯比較乾净。

“就你事兒多!要不要?”小雲拿了一個不知道是誰的刷牙缸來給大家分湯菜,聼到我的話,很不耐煩的説道。

我實在沒有辦法用用這些東西來吃飯,起身拿了自己的牙缸,到水龍頭去裝了半缸水,吃了兩口饅頭,喝了兩口水就無法再繼續了。不知道爲什麽心裏老想著拉屎的那個老師。

“阿姨,你吃不下嗎?不吃對自己的身體不好。不管習不習慣,你都應該吃” ,雅君這時坐到我的身後一排。我告訴她我不習慣,但肚子也不餓。她告訴我,如果我吃不完不要扔掉,可以給阿兹嫫吃。阿兹嫫就是那個要了 3 個饅頭,穿著我認不出的少數民族服裝,黑黝黝瘦小的女人。我把咬過的地方用手掰下來,加上一個完整的饅頭,又微笑著把我塑料碗裏面的菜湯,一股腦的給了阿兹嫫。她有點羞澀的低聲說:謝謝。

“你運氣真好,吃這麼多都不胖,我就不行了,喝口水也胖。”我用了非常笨拙的笑話,希望打消她的尷尬。

“阿茲嫫,張雅君,葉赫黛妍,你們三個現在開始抹舖板。阿拉琴,劉依玲,趙毅平你們等會去抹地、洗碗,每組人當值三天。”早餐剛吃完,嘉麗發話了。

“我操你媽!”趙毅萍突然對著嘉麗罵了一句。讓人十分奇怪的是,嘉麗明明可以聽到,但她好像沒有聽到。大家都擡頭看著嘉麗。

雅君小聲在我耳邊說,其實你和趙毅萍今天是不用做事情的,一般要進來三天以後才開始。我對做事情倒是沒有意見,反正在裡面也沒有運動的機會,幹點活也算是一種運動吧。

“都聾了嗎?趕快開始打掃!找罵呀?”嘉麗提高了聲音。然後大家立即全部站在地上,空出了板床讓我們清潔。雅君到水池邊拿了一塊黑乎乎的布來,開始從板床的里面向門口的方向抹去。看我找不到抹布,呂瑩幫我去找出來遞了過來,我就著手從板床的門口的地方,向裡面的鋪面開始抹了。阿兹嫫想要抹,我告訴她,她在家裏做夠了這類的工作,現在休息一下,我來就好。因爲沒有抹布,阿兹嫫躲過了嘉麗的訓斥。

當我們抹完了板床的時候,所有的人又都站到板床上,然後胖胖很快就抹完了地,趙依玲也洗完了碗。看到那些碗,我心裡又開始犯噁心:沒有熱水,更不要說洗潔精,就是用冷水冲一下塑料碗,就放回那個骯髒的桶裏面,再用曾經扣在塞厠所袋子上的盆子蓋上。我當時還在想:那些所謂的碗面,一定還沾著上一頓的污跡,然後又分給不同的人,用來吃下一頓飯了,哎!

由始至終趙毅萍都沒有動一下,就靠在厠所邊的矮墻上,坐在鋪邊。我很是好奇爲何嘉麗對她的不肖沒有任何的反應。

(以上文中引用示圖均出自網路用於類比)

《葉赫·黛妍:品嘗人生——瀟灑走一回》系列文章连载:

连载 16