葉赫·黛妍:品嘗人生——瀟灑走一回(连载六)

第二天的午睡時間,我還是睡不著。那一刻突然特別的想念父親,那個我遺傳了他大部分基因的人。如果他還活著,發生了這件事,他會怎樣處理呢?爸爸可是真的很瞭解共產黨如何的壞,他是深受其害,而又恨透了中共的。現在他最愛的女兒和他一樣被關了起來。雖然時隔 40 年不同時段的關押,但是施暴者的本質是一摸一樣的。爸爸是個工程師,他説外行不能管理内行。我是一個外國公司派來的首席執行官,我説任何合同要按照法律的層序來執行。因爲我們都來自這塊土地以外的地方。爸爸當年被關起來了,因爲他是“裏通外國”。今天我也被關起來了,因爲在我們的字典裏面沒有官商勾結,同流合污的概念。當時心裡真正存在著悔意:爸爸,我真該聽你的話:中共國不是我們待的地方!

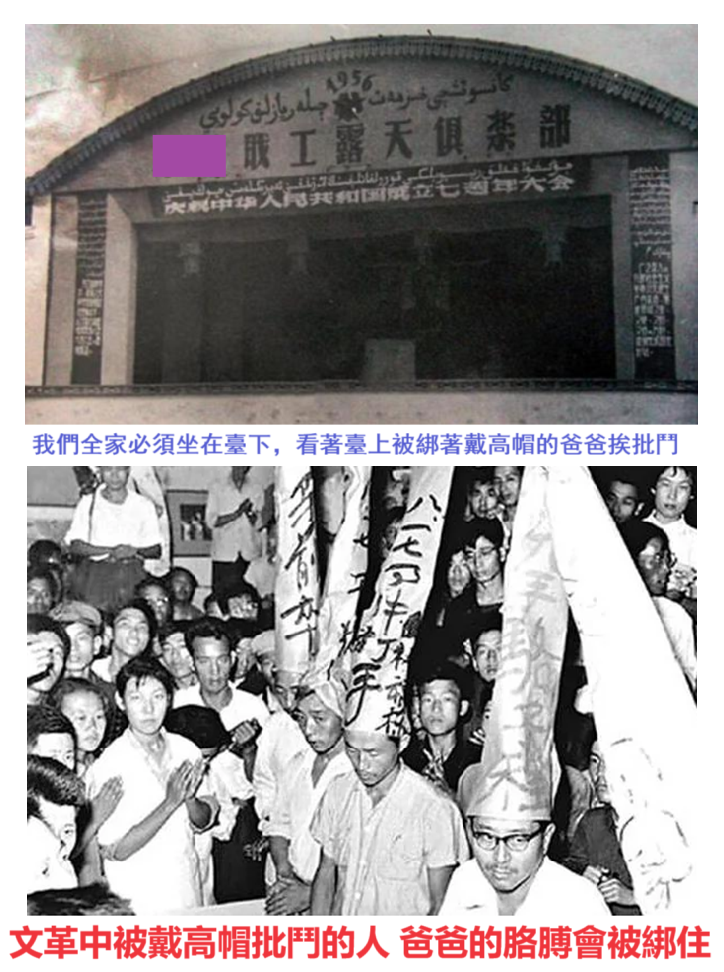

我的爸爸,那個有著滿滿的正義感又是非分明的爸爸。那個在 16 歲瞞著奶奶,從香港返回中國大陸上大學,又用自己十萬分的真誠和無私的奉獻,在那片他當時認爲是祖國的大地,無怨無悔的辛辛苦苦工作了 20 多年的父親;一個當年的高級煤炭工程師,在中國的西北塞外,把一個幾百人的煤礦,從毛驢拉煤出礦井,設計改良到用機械斗車拉煤出礦井,鼎盛期發展到兩千多人大型煤礦的人; 那個曾經數次在文革前被選為新疆維吾爾自治區的“五好標兵”的爸爸,卻因爲是在香港出生,全部家人都在國外,在文革中被共產黨冠與【走資派】,【裏通外國分子】,【特務】,【臭老九】及【現行反革命】等罪名,狠狠的修理了十年的爸爸; 帶著他滿滿的身心創傷,領著他的家人,在三十多年前回到了他出生的香港。那些年在中國的無數折磨,讓他在 8 年前,也帶著他一輩子沒能看到中共倒臺的遺憾,腦血管突發性的爆裂而離開了我們。

我的記憶回到了小的時候;爸爸在那個時期是個“有罪的人”。當時因爲小,我還真不知道爸爸有什麽罪,只是從記事開始,就是幾乎每幾天就有人來家裏搜查;爸爸的書和媽媽漂亮衣服一定是被拿走的東西;爸爸是經常性的不允許回家,在離家不遠的一排白色房子裡,其中的一間就關著爸爸。記得有時候我們會被媽媽叫到厠所去。我們在女厠一邊,在中間的隔墻上,拿掉兩塊石頭,對面男厠的一邊,就出現了爸爸的臉。每到那個時候,媽媽和姐姐會哭。我還不懂得哭,就是很開心能見到爸爸。弟弟太小,除了叫一聲爸爸,還好奇著,是否能從那個洞爬過去。聼媽媽説,如果想要在厠所見到爸爸,每次她都要給那些看守爸爸的打手一塊錢的。

有幾次爸爸被放回家裡來了,姥姥包餃子給他吃,我們就得在門口玩,如果見到有戴紅袖標的人走過來,就要跑回家告訴家人。這時姨姨和舅舅就得從窗子爬出去躲起來。小時候沒有辦法理解這一切,長大後和爸爸聊天時,問起他那是怎麽回事?爸爸說是那些人怕我們的家人在開會,商量對策如何對抗他們,所以只要爸爸被放回來,他們就會經常來檢查。也因爲舅舅和姨姨是沒有涉及到爸爸的事情,所以躲開比較好。我問那些人是誰,爸爸說是老把他抓去遊街的人。懂事以後,看到了許多爸爸留下的寫作,我才明白了,那是那些激進的文革分子,需要打擊迫害爸爸這類人,而撈取他們的政治資本。

小的時候印象最深刻的就是,每次在街上遇到爸爸戴著高高的尖頂帽子,雙手被綁在背後遊街,我都會過去牽著他的衣襟一起走,就是捨不得爸爸被別人帶去遊街,還好,沒有人趕我走,經常是姥姥把我拉回家的。

爸爸是個很是傲氣的總工程師兼文人,工程師是他的文憑和學歷。文人的性格是因爲他的父親,那個在爸爸小的時候開書齋的爺爺,傳給他的。爸爸説,他從小就被爺爺要求,要熟背宋詞唐詩 300 首。所以在他的一生中,他十分熱愛文學。爸爸也是一個十分浪漫的人,他的浪漫是對生命及生活的浪漫,追求精神上的浪漫。否則他不會扔下相愛的大學女朋友,因爲一首歌“藍藍的天上白雲飃,白雲下面馬兒跑”,就騎著駱駝進入了戈壁世界。因爲有著他的傲氣,一句“外行不能管理内行”,從此戴上了高帽子被游街。他對人很是謙謙有禮,但是絕對不放棄自己的原則,去苟活或對施暴者說軟話。當媽媽和家人,叫他不要那麽拼命的工作時,他的回答是:“莫等閒白了少年頭!空悲切!”當家人勸他不要和當局硬杠的時候,他説做人不可以沒有原則和骨氣。幸運的是,媽媽的家庭是滿族人,也有著游牧民族的堅韌,無論別人如何打擊陷害爸爸,如何規勸媽媽離婚,一家人都堅定的站在爸爸的身後。

有一天放學回家,看到爸爸是被舅舅背回來的,因爲剛被批鬥完。頭上包紥的綳帶是帶血的,腿上也纏著帶血的綳帶。我們都嚇的哭了起來。媽媽問爲何不去醫院。舅舅說,醫院説明了不收這個黑五類。是一個叫小羅的好心護士給爸爸止了血,包紥好讓舅舅背回來的。他們之所以放了爸爸回家,是因爲怕他在看守所裏死了,那些魔鬼誰都不敢負責任。

那次的批鬥,使爸爸在家裡躺了足足兩個星期。在聽到他和家人講述原因的時候,我不是很理解的,知道了事情的原因,就是礦井里發生了塌方,爸爸讓工人們先走,他留在最後,結果,前面走的人因爲太過擁擠的向外面跑,又撞倒了一些支撐坑道的柱子,塌方面積就大了很多,先跑的二十多人裏面,有人被埋了。爸爸也被堵在了礦井的最裡面。因爲他看到前方又塌方了,就拉著在後面跟著他的兩個年輕人,躲在了一堆塌下來的石頭後面,塌方沒有繼續到他們躲藏的地方。前面安靜以後,他們手脚并進的向外挖了出去,經過了八九個小時,他們和外面挖進來的救援人們會和了。兩天以後,挖出來八具尸體,人們把他們埋在了很遠的,我們都可以看到的紅山脚下。然後爸爸和章伯伯,就是當時的礦長,一起被押到死者的墳頭,讓他們給每一個墳頭跪下,並按著他們的頭,不知道叩了多少次。爸爸是在被叩昏了以後才停下來的。爸爸當時是總工程師兼副礦長。那些人説章伯伯和爸爸要對死去的人負責,最好和他們一起死去。我不明白爲什麽,因爲那年我才五歲。

還記得有一段時間,爸爸的手是不能夠拿東西的。因爲在游街的時候,那些魔鬼把他的雙手回窩的綁在後背,繩子是繞過前面脖子綁的,如果爸爸不把手使勁的往上面折的話,他就會自己勒死自己。因爲這個綁法,媽媽花了好多次一塊錢,去找人幫忙。最後改成綁在肩膀上,但是必須只綁住兩個食指,結果兩個食指都給綁成骨折了。因爲這個傷害,爸爸有一段時間沒有被綁著游街,他也不允許像以往一樣,做他的技術和管理工作,被安排到辦公司去掃地。

那段時間,我和姐姐總去看他,見到他用雙臂抱在掃把杆上掃地。如果沒有人在傍邊,我和姐姐會幫爸爸掃地,總是怕如果被別人看到,我們幫爸爸掃地,爸爸就又要被游街了。

也是在那年的夏天,我們剛走到爸爸工作的地方,就看到很多人圍著一個人在喊叫。跑過去一看,他們又在工廠辦公室門口的空地上,把爸爸抓出來批鬥。原因是“反對偉大領袖毛主席”。爸爸被斗完回來時告訴家人,是因爲他在掃地的時候,在地上撿起來一個大頭針,順手放在了桌子上。但是沒有留意到,大頭針是放到了桌子上面的毛主席語錄上。然後別人看到了,爸爸就成了一個反對“偉大領袖毛主席”的反革命分子。

爸爸也從來不説一句與自己價值觀不符的軟話。在長期的精神及肉體的折磨下,爸爸的身體徹底崩潰了。記得有一天半夜,他突然肚子疼痛的在地上打滾,家裡人趕緊把他送到醫院,醫生說是胃穿孔。但是知道爸爸是黑五類的身份後,所有的醫生護士都跑了。媽媽瘋了似的跑遍醫院所有的角落,找到了一位沒來得及走的醫生,他被家人求著過來幫助爸爸做手術。由於醫院已經找不到麻醉藥,他就自己配製。媽媽説他配的麻醉藥沒有什麽作用,爸爸是在舅舅,姨姨和媽媽使勁按住手腳,麻醉藥沒有作用的情況下,進行的手術。爸爸當時疼的昏了過去,手術做完了很久他都沒有醒來。大家都以爲爸爸死了,就趕緊把我們全部都接到醫院,準備道別。姥姥抱著弟弟,我和姐姐拉著她的衣襟在樓道裡等了很久。中間還看到有炮彈,落在房子外面的爆炸,當時過道上和爸爸做手術的房間裡面,窗戶的玻璃都碎了一地。我們都害怕的躲在姥姥的身後,等著其他人出來。

正在大家商量如何給爸爸辦理後事的時候,爸爸突然醒了。全部人都抱住爸爸在哭。而醫生在桌子上留下了一張如何照顧爸爸的字條,悄悄地離開了。媽媽看到在字條上寫著,爸爸不能留在這個醫院了,沒有人會繼續護理他。字條的背面寫了一個地址,是告知我媽媽,他的一個同學的地址。那人是在一個軍代表的護理院工作的醫生。他同時也附上了一張給他同學的紙條。那天,那個醫生,真真正正的救了爸爸一命,他姓祁,我們全家都十二萬分的感激他。

事隔二十幾年後,我在北京做生意,因爲要買棉紗,去過一次烏魯木齊。沒有見任何的所謂“髮小”。在曾經來香港探望我們的,當年和爸爸一起被戴高帽子游街挨鬥的好友章伯伯的帶領下,去見了那個當年救爸爸一命的祁伯伯。因爲當年救了一個“黑五類”的我爸爸,被除去了主治醫生的頭銜,提早退休了。他們的女兒在烏魯木齊市工作,他們兩老也搬到了烏市。

我去的時候祁伯伯已經癱瘓了躺在床上。告知他我是誰以後,他説,我記得你,就是留著鼻涕,穿著好多補丁的衣服,哭的最厲害的那個小黃毛丫頭。

祁伯伯家住在六樓,我驚訝爲何不方便走路了,都不換樓下的住房。沒想到祁伯伯説,反正我已經快要走了,就不給黨再找麻煩了。聽了這話,我本想問他,你救我父親的時候,應該沒有聼黨的話吧?但是我沒有説出來。

我當即下樓去買了好多吃的,記得買最多的是醬牛肉,因爲可以放很久,這樣他們不用整天下樓了。我沒有在他家吃飯,祁大媽身體也不太好,雖然他們一再挽留,我還是不願意麻煩他們。在他們不注意的時候,我悄悄地在祁大媽的枕頭下放了一個壹仟元的紅包。放的時候心裡很不是滋味,救命之恩,是不能用錢來衡量的,但是那時我也似乎想不出其它更好的深深的謝意。祁大媽一直把我送到路口才依依不捨的告別,以後再也沒有見過他們。一晃又是十年過去了,聽説他們都已作古,我真心祝願他們在天國一切都安好!

爸爸的身體及内心,都在中國那 20 年的嵗月裏被徹底折磨垮了。回到香港後,他的手指在天氣變化的時候是腫脹而疼痛的;他的胃病也經常反復,因爲當年並沒有條件做很好的術後康復;血壓也一直很高。那是因爲他一直壓制著自己内心,對於自己年少時,回去中國的決定很是悔恨:那些我們看不到的,他樂觀面容後面内心的痛楚。

爸爸過早的離開了我們。他離開的時候,虛歲只有 63。是在那一年的 12 月初,在弟弟要結婚的一個月前,離開我們的。走的很是乾脆利落,當時家里剛開飯,爸爸喝完一碗湯,就告訴媽媽,他的頭很暈。媽媽叫他躺下,拿了百花油給他按摩頭部。他最後的動作就是指了指前額,就昏死過去了,再也沒有醒過來。姐姐跟著救護車到了醫院,醫院說必須做開顱手術,才有機會救他。他在被推進手術室的時候,他伸出手抓啊,抓啊。我相信他當時是非常害怕的,他希望有人可以扶他,他應該更希望,有親人的手讓他握住,讓他減少對死亡的恐懼。我不明白為什麼當時姐姐沒有握住爸爸的手。即使是現在,我每次想起姐姐描述當時爸爸的情況,我還是會流淚,我責怪姐姐最後一刻沒有握住爸爸的手。我責怪自己不在場,不能為爸爸做任何事。

在那個我生命中第一次震驚無比的時刻,在那寒風刺骨的冬天,在北京看守所裏,我真的很想爸爸!爸爸,可否知道我的懷念?雖然歲月縂在不經意間遺失,但是對你的懷念卻一直都在!生活的那些碎片,現在全部跑到了我的眼前,我在追溯著你愛的點滴,我更比任何的時候都無比的眷戀你那憨憨的笑臉…終於還是抑制不住思念的潮水,在那個寒風一直從鐵柵中吹進來的監倉裏,我被一陣陣痛徹心扉的思念侵襲著,呆呆地凝望著內心深處的一片孤寂,扯斷了禁錮的枷鎖,讓淚珠潮水般的落了下了。多麽渴望你那熟悉的目光,能衝出時空的隧道,來看看我現在的樣子,也再次告訴我,在我描述您的寫作裏,您是否得到少許安慰?

回憶著父親的愛總是那麼的默默無聲,不善言表。也想起了小的時候,我們都坐過他那輛破舊自行車的後座。父親總是會在周末馱著我們其中一個去趕集,會買回來好多好吃的,把我們鄰居家的小朋友羡慕的不要不要的。冬天坐在後座,前面有父親的身體擋寒。夏天的時候會把他飃起來的襯衣蓋在頭上擋太陽。小的時候不知道爲什麽,父親在任何的大熱天氣下,都會在襯衣的裏面加一件白色的 T 卹衫穿,每每問媽媽爸爸不嫌熱嗎?母親只告訴我們一句,你爸爸是個很講究的人。直到自己生活在西方社會才知道,在這里,男士們整齊,高貴淡雅的穿戴標準就是那樣的。

父親愛吃魚,在我創業的前期我們在北京,我卻讓跟著我的他,將近一年沒有吃上魚。那天當他騎著自行車從菜市場回來,像小孩一般的興奮,告訴我他買了 10 塊錢的小武昌魚,不貴。我的眼淚一下子掉下來了:我就那樣忽略了父親。而父親那天提著魚興奮的向我奔過來的畫面,也就永遠定格在了我的生命中。

在我們的面前,父親是那樣簡單的人,活的也愛憎分明的簡單。就是把他整整 20 年的青春歲月,貢獻給了他的理想,獻給了中國。而他卻有 10 年的時間,是在中共的“鐵拳”侍候下度過的。他去世的也簡單,沒有給我們留下任何隻言片語。最後的幾個小時,一直是在機器的輔助下堅持著,因爲他還要見我,這個他最疼愛的,有著他深刻影響的小女兒最後一面,他一直在很多儀器的協助下堅持著。當他聽到我的聲音時,眼角流下兩行清晰的淚水!然後機器上所有的綫條都直了,爸爸就那樣放棄了人間而離開了。

當時摸著爸爸冰冷的手,我不願意放開,停屍間的工作人員輕聲的告訴我:你要放手了,否則會耽誤我們的工作。我無法放開,因爲我覺得爸爸會冷,他們爲何不給他蓋多一張被子?他們會把他一個人放在一個長條的盒子里,再放入冰櫃里面,那樣爸爸會太孤獨了。工作人員告知他們要交班了,我才依依不捨的放開了。當時真的很是希望留下來陪他。

幾天以後,當殮葬工把父親的身體從冰櫃拿出,扔進靈車的時候,我幾近瘋狂的瞪著他們,我問他們,如果是你的爸爸,你會這樣扔嗎?他們回過頭去不敢看我。而我,怎麼也不願意相信,那個只有 63 嵗,那個那麽頑强的在老共的“鐵拳”下生活,那樣樂觀面對了他坎坷一生的爸爸,就那樣變成一具冰冷的屍體,然後再到一把青灰,被放在一個那麼狹小的盒子裡,就那樣結束了他不平凡的一生。

而在看守所的那一刻,我終於從忙碌中停下來了,但遺憾的是在那種地方,那種方式停下來的。可我已找不到父親給我的斑斑駁駁,更是撒落了一地被我忽略了父愛的珠串。當時真切的在内心深處和爸媽感概著:在那時間無涯的荒野裡,你們沒有早一步,我也沒有晚一步,就那樣剛巧趕上了,就有緣做了你們的女兒……

2024 年 9 月 1 日上传

《葉赫·黛妍:品嘗人生——瀟灑走一回》系列文章连载:

连载 16